プロジェクトリサーチ

PlusWeb3厳選ライター

プロジェクトリサーチ特集

現役エンジニアやAIリサーチャーなどの専門家による独自の視点による寄稿記事です

-

サムスンがCES 2026で発表した「AIと暮らす」未来!家電にもAIを搭載

2026年1月5日、サムスンはCES 2026の自社イベント「The First Look」で、「AIと共に暮らすパートナー」という新しいビジョンを打ち出しました。テレビでは視聴体験を広げる“Vision AI Companion”を軸に、番組に合わせた提案や声での操作を強化し、家ではSmartThingsのつながりを背景に、冷蔵庫のFamily Hubが食材管理や献立選びを支えます。 … -

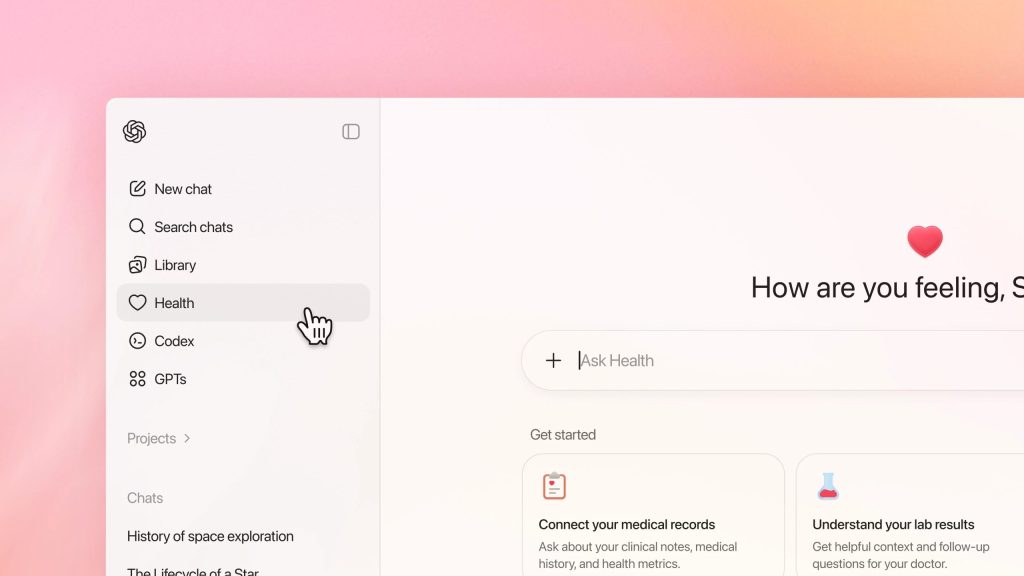

ChatGPTに「ヘルスケア機能」が発表!医療記録とつながる新しい使い方とは

OpenAIは2026年1月7日、健康とウェルネス向けの専用機能「ChatGPTヘルスケア」を発表しました。医療記録やAppleヘルスケア、MyFitnessPalなどのアプリを安全に接続し、検査結果の理解や受診前の質問づくり、食事・運動の見直しまで支援します。会話やデータは通常チャットと分けて管理され、暗号化などの追加対策も用意されています。一方で… -

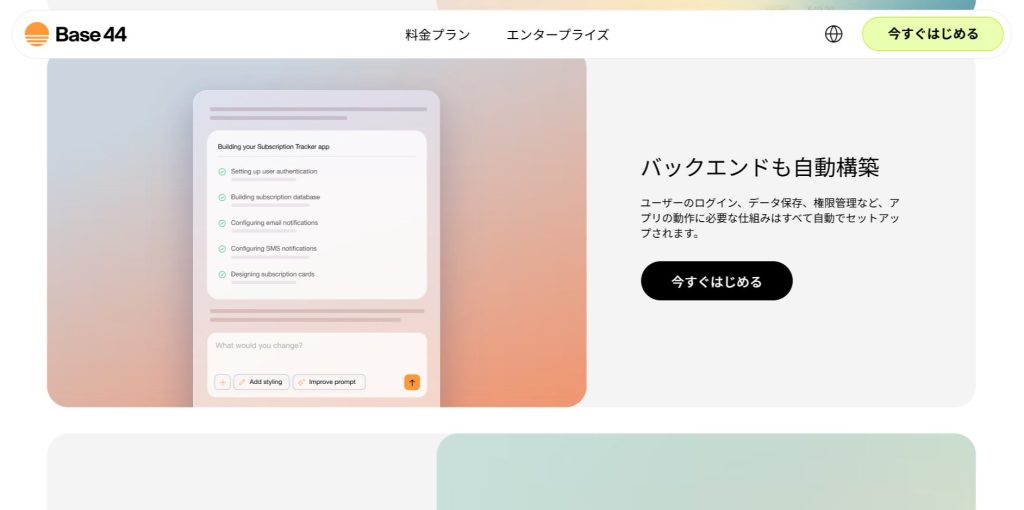

AIでアプリを作れる「BASE44」実践!【第2回】スプレッドシートと連動するダッシュボードを作成

【PR】AI アプリ開発プラットフォーム「Base44」を確認する https://plus-web3.com/media/nocode-ai-app-base44-01/ 前回の記事では、BASE44の「AIプロンプトベース」という特徴と、従来のドラッグ&ドロップ型ノーコードツールとの違いを解説した。 第2回となる本記事では、BASE44の強みである「外部データソースとの連携」を実際に体験しな… -

AIは日本のどのサイトを見ているのか?引用ドメインTOP20

AIが回答を生成する際、どのようなサイトや情報を参考にしているのかが、日本向けのデータとして明らかになりました。公開された「日本版AI引用元ドメインTOP20」では、Wikipediaやnote、Yahoo! JAPAN、PR TIMESなど、信頼性や一次情報性の高いサイトが多く並んでいます。この結果からは、AIが単に情報量の多さではなく、公式性や更新性、日… -

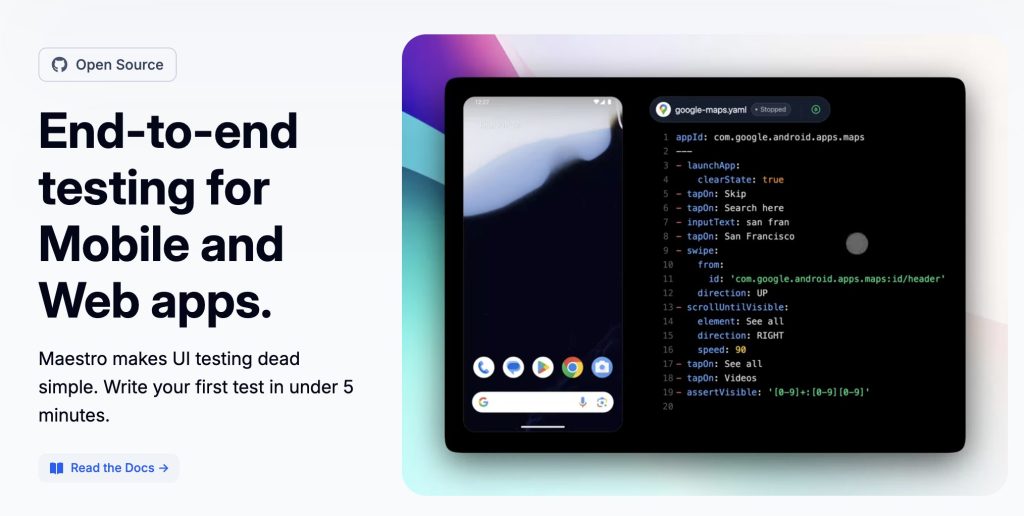

生成AIは開発後のテストにも活用できる?AI×自動テストのMaestroとは

アプリやWebサービスの開発では、機能を作るだけでなく、正しく動くかを確認するテストが欠かせません。しかし、テスト作業は手間がかかり、後回しになりがちです。Maestroは、iOS・Android・Webの画面操作テストをまとめて扱えるツールで、難しいコードを書かずにテストを作れます。画面を見ながら操作を記録したり、AIに相談しながらテスト… -

MetaとManusの連携で何が変わるのか?

Manusは、業務の効率化や意思決定の支援を目的としたAIプロダクトを提供してきましたが、今回Metaとの連携を発表しました。Metaが持つ大規模なAI基盤やビジネス向けプラットフォームと、Manusが培ってきた実用的なAI設計が結びつくことで、企業向けAIの活用範囲はさらに広がると考えられます。特に、マーケティングや顧客対応、業務自動化と… -

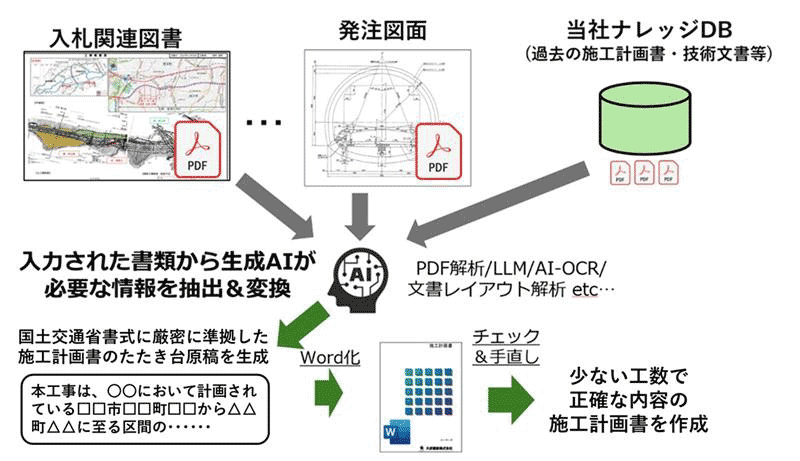

【建設業界の生成AI活用】施工計画書の作成時間を85%削減

国土交通省は建設業界における「2024年問題」として、時間外労働の規制強化による人手不足と業務効率化の必要性を強く訴えました。膨大な書類作成業務は技術者の長時間労働の主因となっており、従来の働き方改革だけでは限界が見え始めています。多くの企業がDXを推進するものの、定型作業の自動化にとどまり、専門知識を要するコア業務の効… -

マイクロソフト発!3Dデータを生成できる「TRELLIS.2」

画像生成AIが私たちの生活に浸透する一方で、「3Dを作るのはまだ難しい」と感じている方は多いのではないでしょうか。立体の世界は奥が深く、これまでのAIでは形が歪んだり、表面の質感がぼやけたりと、プロの現場で使うにはあと一歩足りないのが現状でした。しかし、その壁を打ち破る技術がついに登場しました。 マイクロソフトが発表した「… -

Qwen-Image-Layeredが登場!画像編集をもっと自由に

画像生成AIでは、「きれいな絵は作れるようになったけど、修正するのが大変」そんな風に感じている人も多いのではないでしょうか。指一本直すのにも苦労していた私たちに、朗報が届きました。 AlibabaのQwenチームが発表した「Qwen-Image-Layered」は、AIが作った画像をまるでPhotoshopのレイヤーのように、パーツごとにバラバラに分解してく… -

Manus 1.6が登場!アプリ開発からデザインまですぐに形に

AIが当たり前のように使われるようになりましたが、「チャットボットだけでは物足りない」「実際のアプリ作りや複雑な仕事となると、結局人間がやらないといけない」と感じている方も多いのではないでしょうか。素晴らしいアイデアがあっても、プログラミングやデザインの壁にぶつかってしまい、形にできないまま終わってしまうことも少なく… -

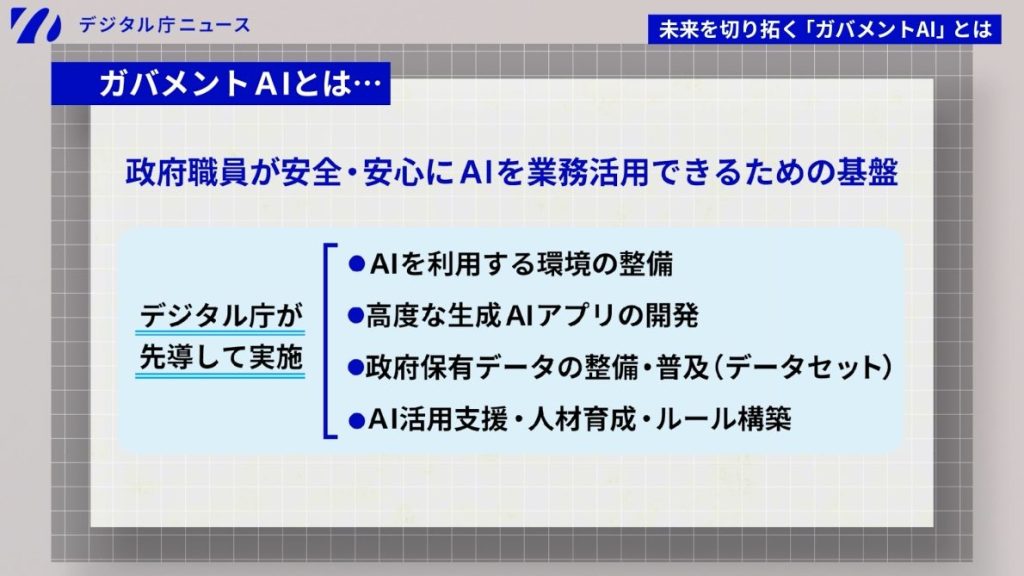

AIで行政はどう変わるのか?デジタル庁が進めるガバメントAI構想とは

日本の行政は今、大きな転換点を迎えています。デジタル庁は、特定の専門職だけでなく、政府で働くすべての職員がAIを理解し、業務に活用できる環境づくりを進めています。この取り組みは、単なる業務効率化にとどまらず、行政サービスそのものの質を高めることを目的としています。背景には、複雑化する行政課題や人手不足への対応、そして… -

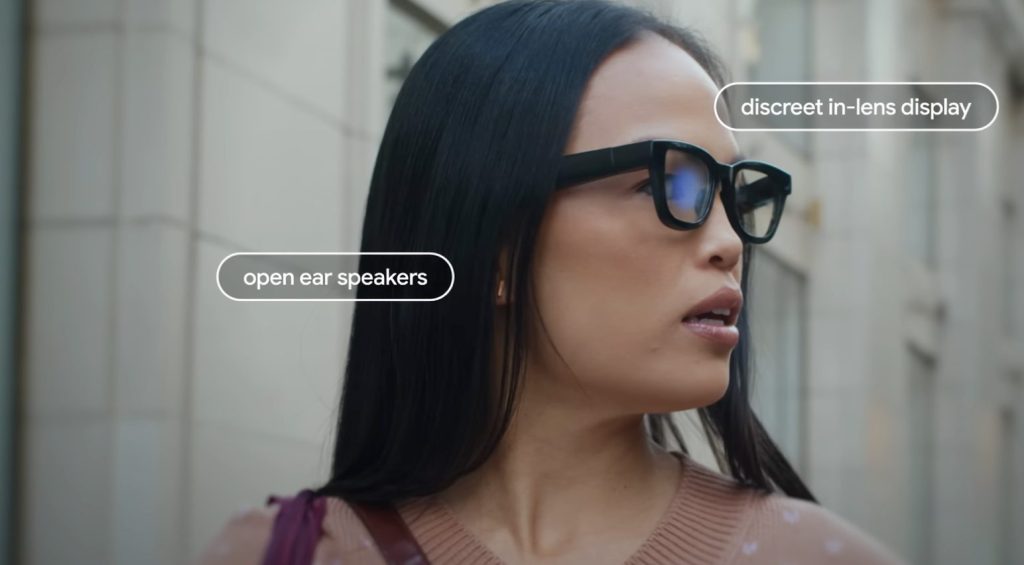

GoogleがAIグラスを発表|スマホを超える体験へ向かう一歩

Googleは2025年12月、スマートグラスの新世代モデルとして AI搭載グラスの発売計画を明らかにしました。この製品は、最先端AI「Gemini」を内蔵し、音声で日常のサポートや翻訳、写真撮影などを行える設計です。画面を見なくても操作できるタイプと、小さなレンズ内表示が可能な「ディスプレイ AI グラス」の2種類が用意される予定で、2026年… -

GPT-5.2登場!概要・性能・活用のポイントを解説

2025年12月、OpenAIは専門的な知識業務や長時間稼働するエージェント向けに、最新モデルシリーズ「GPT-5.2」を公開しました。資料作成やスプレッドシート、コーディング、画像の読み取りに加え、長い文書をまたいだ理解やツール連携も強化されています。ベンチマークでは、実務に近い課題や推論力で高い結果が示され、使い方次第で任せられる… -

【NTTグループとMujinの連携】フィジカルAIでロボット高度化を加速

2025年、NTT・NTTドコモビジネスとMujinは、通信やクラウド、AIを活用したロボットの高度化を目指し資本業務提携を発表しました。産業分野では自動化が急速に進んでいますが、設備の連携やデータの扱いにはまだ多くの課題があります。今回の提携は、それらを一体的に扱える基盤づくりを進め、ロボットがより自律的に働ける環境を整える狙いが… -

【2025年12月】内閣府のAI新戦略「人工知能基本計画(案)」

2025年12月に公表された「人工知能基本計画(案)」では、国内のAI活用を進めるために必要な基盤づくりや、安心して使える社会環境の整備が示されています。技術開発だけでなく、人材育成、データ利活用、倫理・安全性の確保など、幅広い取り組みが求められており、国としての方向性がより明確になったことがうかがえます。 本記事では、この計… -

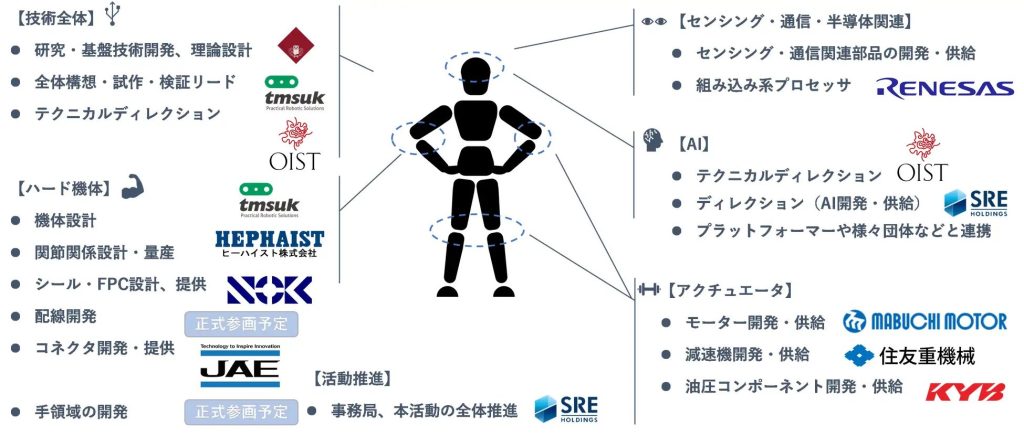

【フィジカルAI】国内13社が連携!2027年量産を目指す共同プロジェクトとは

国内でフィジカルAIを活用した国産ヒト型ロボットの開発を進める共同プロジェクトが発表され、2027年の量産化を目指す取り組みが本格的に動き始めています。ルネサスや住友重機械工業など幅広い領域の企業13社が参加し、部品供給から試作、製造までを見据えた体制が整備されつつあります。 本取り組みはロボット活用の幅を広げる可能性を持ち… -

BASE44完全ガイド【第1回】従来のノーコードと何が違うか

引用:BASE44 公式ページ 【PR】AI アプリ開発プラットフォーム「Base44」を確認する AIとノーコードを組み合わせたサービスとして大きな注目を集めているのが、Wixによる「BASE44」というサービスだ。 イスラエルの開発者マオール・シュロモ氏が開発したBASE44は、2024年10月に初版をローンチし、2025年1月に正式に会社として設立された。 … -

MetaのSAM 3Dで変わる3D再構築技術

Metaは、画像から物体を切り出すモデルとして注目を集めた「Segment Anything Model(SAM)」をさらに発展させ、3D空間の理解に踏み込む「SAM3D」を発表しました。公式情報では、SAM3Dは2D画像と3D点群を組み合わせて扱える新しい研究成果とされており、より立体的な構造の把握を可能にする点が特徴として示されています。 本記事では、SAM3D… -

進化した画像生成AI「Nano Banana Pro」で変わるクリエイティブ制作

画像生成AIの分野で、Googleが新たに発表した「Nano Banana Pro」は、画像の中に文字をある程度正確に埋め込むことができ、多言語対応や4K解像度といったプロ用途にも対応できる高性能モデルです。Google公式ページでは、アイデアを可視化するための“視覚設計ツール”として、複数画像の合成、照明/カメラアングル調整、ブランド統一を維持し… -

Antigravity登場!AIが自律コーディングを可能にする次世代IDE

Googleは2025年、自律的にコードを構築できる次世代IDE「Antigravity」を発表しました。従来のコード補完や支援機能とは異なり、開発者の意図を学習しながら、必要な処理を自ら組み立てていく点が新しい特徴として注目されています。Googleが公開した情報からは、AIが開発環境の中心となり、作業の流れそのものを変えていく可能性がうかがえ… -

Google最新モデル Gemini 3!次世代モデルの実力とは

Googleは次世代AIモデル「Gemini 3」を発表し、これまでよりも高い理解力と柔軟な処理能力を備えたモデルとして注目を集めています。文章・画像・音声・動画といった複数の情報を組み合わせて扱う機能がさらに洗練され、日常の作業から専門的な分析まで幅広い領域で活用できる可能性が広がっています。特に安全性の向上や応答の安定性に関す… -

ElevenLabsのリアルタイム音声AI「Scribe v2 Realtime」が登場!

2025年、音声AIの進化が進み人間と見分けがつかないほど自然なAI音声合成(TTS)や、瞬時に言語の壁を超えるAI吹き替え技術は、エンターテイメントからビジネスコミュニケーションまで、その可能性を急速に広げています。しかし、AIが真に人間と円滑な対話を行うためには、「話す」能力だけでなく、人間の言葉をリアルタイムかつ正確に「聞く… -

【マッキンゼー】AI導入の最新レポート「State of AI 2025」を解説

2025年、マッキンゼー・アンド・カンパニー(以下、マッキンゼー)は「The State of AI」の最新レポートを発表しました。生成AIの登場以降、技術導入の波が早急に企業に浸透していますが、その一方で「導入はしたものの、期待したほどの成果が出ていない」という声が大多数を占める現象が明らかになっています。同調査によれば、AI導入の成否は… -

OpenAIがGPT-5.1を発表!「賢いツール」から「心通うパートナー」へ

2025年11月、OpenAIはGPT-5シリーズのメジャーアップデートとなる「GPT-5.1」を発表しました。AI技術の進化は、単なる処理能力や知識量の向上だけでなく、いかに人間と円滑なコミュニケーションを取れるかという「対話の質」の領域へと急速にシフトしています。今回のアップデートでは、知性の向上はもちろんのこと、AIの「温かみ」や「応答…

専門家による独自寄稿

「PlusWeb3」運営企業が厳選した現役エンジニア及びリサーチャーによる調査記事一覧