【Web3転職インタビュー】株式会社Datachainエンジニアリングマネージャーの加藤さんにインタビュー | ブロックチェーン、インターオペラビリティ領域でプロダクト開発に取り組む「Datachain」で働きたいエンジニア募集!

株式会社Datachain | エンジニアリングマネージャー 加藤 慶一さん

2015年、グノシー等の国内最大級の情報キュレーションサービスやニュース配信アプリを開発・運営する株式会社Gunosyへ入社。2019年より同社VPoEとして、エンジニアチームのマネジメント責任者を務める。その後、2023年に株式会社Datachainへ入社し、現在、エンジニアリングマネージャーとして活躍されています。

株式会社Datachainについて

デジタルマーケティングなどを手掛けるSpeeeの子会社として2018年3月に創業(CEO久田氏、CTO木村氏)。「データがつながるをあたらしく」をミッションに、ブロックチェーン技術の中でもインターオペラビリティの研究開発に注力。既存システムが相互に繋がり合う世界を創ることを目指し、世界中のデータをブロックチェーンによって安全に共有できるようにするため、「研究開発/ プロダクト開発」と「実用化に向けた開発」を軸に事業を展開。

研究開発の成果として、「YUI」や「LCP」、「Cross Framework」などのフレームワーク・ミドルウェアをOSSとして開発。また、トヨタファイナンシャルサービス様やNTTデータ様、JCB様、三菱UFJ信託銀行様などの国内を代表する企業との実証実験や共同研究を行っている。これまでの研究開発を踏まえたプロダクトのローンチを予定している。

公式サイトはこちら

公式Twitterはこちら

※補足:ブロックチェーンのインターオペラビリティとは?

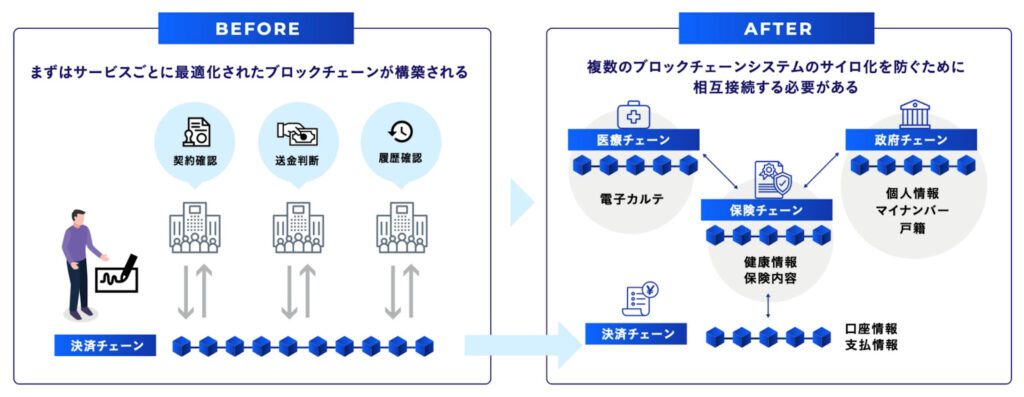

ブロックチェーンのインターオペラビリティとは、異なるブロックチェーンを接続し、相互にデータのやりとりができるようにするしくみのこと。

インターオペラビリティの現状課題として、あらゆる分野でブロックチェーンを活用したデジタル化が進んだ先には、ブロックチェーンシステム間でサイロ化が起きることが懸念されている。

真のデジタル化を実現するためには、インターオペラビリティ(相互運用性)が必要不可欠となる。Datachainでは、このインターオペラビリティを実現するための研究開発を通して、エンタープライズ及びパブリックブロックチェーンの双方に向けてプロダクト開発を行っている。

ブロックチェーンのインターオペラビリティに関する研究開発の第一人者「Datachain」

──まず始めに、Datachainが今取り組んでいる事業の概要について教えてください。

Datachainでは、ブロックチェーン技術に関する研究開発やプロダクト開発を行っています。このブロックチェーン技術の中でもインターオペラビリティという分野に注力しています。インターオペラビリティとは日本語にすると「相互運用性」と呼ばれるもので、簡単に言えば、ブロックチェーン同士を繋ぐ技術のことです。

具体的には、エンタープライズ領域とパブリック領域での研究開発を進めており、インターオペラビリティを実現する上での課題を解決するプロダクトをミドルウェアやモジュールといった形で、オープンソース(OSS)として公開しています。

──最近はブロックチェーンの種類も増えてきているので、インターオペラビリティの問題はさらに重要になってきそうですね。Datachainでは、具体的にどのようなプロダクトを開発されているのでしょうか?

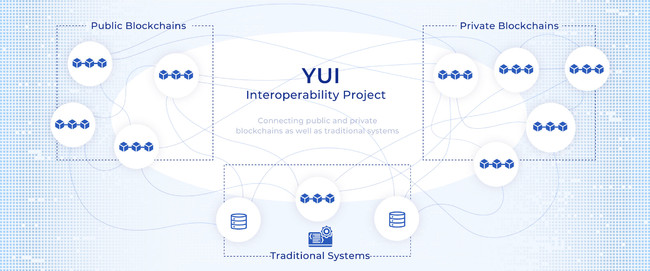

これまでDatachainでは、複数のブロックチェーンをつなげるための「YUI」と呼ばれる複数の異なるブロックチェーンをIBCプロトコルで相互に接続できるようにするプロジェクト、そして、安全性かつ拡張性に優れたインターオペラビリティを実現するミドルウェア「LCP」、異なるチェーンをまたいだ取引を可能にする「Cross Framework」などの開発を行っています。

「YUI」プロジェクトについて

複数の異なる台帳間の相互運用性を実現し、Cross-chainアプリケーション開発を可能にするプロジェクト(https://ja.datachain.jp/products/yui)

詳細:「DatachainのインターオペラビリティPJ「YUI」、世界最大級のブロックチェーンOSSコミュニティHyperledgerのLabsプロジェクトに」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000055051.html

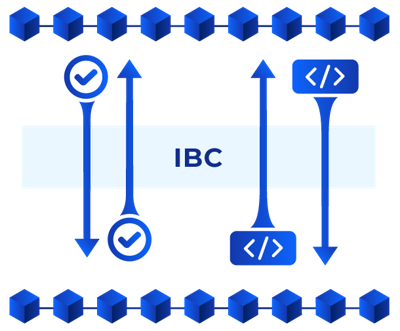

「IBC」プロトコルについて

異なる台帳間のインターオペラビリティを実現するためのプロトコル。これは、複数のTendermintベースまたは非Tendermintベースの台帳が相互に接続し合うCosmosネットワークの、コアコンポーネントとして設計及び実装されている。

詳細:「CosmosのIBCはブロックチェーン間のインターオペラビリティをどのように実現するのか」

https://medium.com/@datachain_jp/how-cosmos-ibc-works-to-achieve-interoperability-between-blockchains-dfaea0f4d935

「LCP」について

クロスチェーンブリッジでの最も安全なクロスチェーン手法は「Light Client方式」と言われている。しかし、「拡張性の低さと検証コストの高さ」が課題となっており、それをTEE(Trusted Execution Environment)を用いたProxyによって解決するソリューションを実現。

詳細:「安全・高効率のクロスチェーンブリッジを支えるミドルウェア「LCP」」

https://medium.com/@datachain_jp/introduction-to-lcp-aa78dc04d4d3

「Cross Framework」について

複数の異なるブロックチェーンに分散したデータの参照や、機能を組み合わせるCross-chainスマートコントラクトの開発を容易にするフレームワーク。

詳細:「ブロックチェーンの相互運用を可能にするCross Framework」

https://medium.com/@datachain_jp/cross-framework-introduction-88dc87f8fcb7

──今、Datachainでは色々なプロダクト開発を進められているのですね。それらのプロダクト開発を通じて、インターオペラビリティのどのような課題を解決されようとしているのでしょうか?Datachainのミッションやビジョンについても教えてください。

Datachainではミッションとして、「データがつながるをあたらしく」、ビジョンとして「世界中のデータをブロックチェーンによって安全に共有できるようにする」を掲げています。

ブロックチェーンの商用化が進むにつれて、ブロックチェーン同士をつなぐインターオペラビリティのニーズが高まっていますが、特にセキュリティ面やコスト面の問題などを解決できるプロダクトの開発に取り組んでいきたいと考えています。

国内外の主要な企業と実証実験を進めてきた「Datachain」のこれまでの取り組み実績

──先日のプレスリリースでも拝見したのですが、国内や海外の大手企業との実証実験も積極的に進められているのですね。

そうですね、これまでDatachainが研究開発してきたインターオペラビリティに関するプロダクトが、実現可能かどうかや、実際に課題解決できるどうかなどを検証するため、国内外の様々な企業との実証実験に取り組んできました。

Datachainと国内外主要企業との取組事例一覧

・「Datachain、JCBと「デジタル通貨交換基盤」構築に向けた実証実験を開始」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000055051.html

・「Datachain、Interchain Foundationからの助成金に2度目の採択。IBCによるEthereum/EVMチェーンのインターオペラビリティを本番環境で実現へ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000014788.html

・「Datachain、NTTデータと共同でEthereum上のデジタル通貨とHyperledger Fabric上のデジタル資産のDVP決済の検証に成功」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000055051.html

・「Datachainとトヨタファイナンシャルサービス、ブロックチェーンを活用した車両の「価値証明」と「所有権移転」に係る実証実験を実施」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000055051.html

・「Datachain、Ethereum上のデジタル通貨とHyperledger Fabric上のデジタルアセットのインターオペラビリティ(DVP決済)の実現に向け、実証実験を開始」

https://ja.datachain.jp/datachain-launches-demonstration-to-achieve-interoperability-of-digital-currency-on-ethereum-and-digital-assets-on-hyperledger-fabric

・「Datachain、日立と共同開発。Hyperledger Fabric/Besu間の相互接続によるNFT決済サンプルコードをHyperledger Foundationに寄贈へ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000055051.html

・「Datachain・三菱UFJ信託銀行・ソラミツ、国内で発行予定の多種多様なステーブルコインの滑らかな相互移転・交換の実現に向けた技術提携について」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000055051.html

・「Datachain to Build Bridge Between Cosmos and Harmony」

https://medium.com/@datachain/datachain-to-build-bridge-between-cosmos-and-harmony-843245eb77ee

・「Datachain・三菱UFJ信託銀行・TOKI、パブリックブロックチェーン間のステーブルコイン利用取引を可能とするクロスチェーンインフラ構築のため技術提携」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000055051.htmlfbclid=IwAR2KpBnTULto93Y_PDmMa7fxjzOidMLukHPdGU32v4XFhN7TiYOWV0pFUyw

──これまでの研究開発や実証実験の結果などを踏まえ、今後どのような分野でブロックチェーンのインターオペラビリティは特に重要になってくるのでしょうか?

特に、決済・金融分野でのユースケースが重要になると考えています。理由としては、決済・金融分野では資産を扱うため、ブロックチェーン間の安全かつスムーズな資産移動が必要不可欠となります。もちろんゲームやNFT分野においてもユースケースが考えられます。今後、様々なジャンルで実証実験や実用化を進めていき、さらなるニーズを掘り起こしていきたいと思っています。

──決済・金融分野で重要になってくるのですね。そのような分野でインターオペラビリティが今後実装されていくにあたり、Datachainが研究開発しているプロダクトの魅力や他社サービスとの相対優位性はどんなところにあるのでしょうか?

Datachainで研究開発しているインターオペラビリティの大きな特徴は、「安全」かつ「低コスト」で実現できる点です。パブリック及びエンタープライズのどちらにおいても、ブロックチェーン間を安全にデータをやり取りでき、ガス代を抑えることができるようにすることが特に重要なポイントであると捉えています。

インターオペラビリティに関する最先端の研究開発に取り組む「Datachain」エンジニアチームの魅力

──Datachainの組織体制や、チームメンバーについて教えてください。

Datachainの組織体制は大きく分けて、エンジニアサイドとBizサイドに分かれています。

社員は、エンジニアチームが10名、Bizチームが5名ですね。それに加えて、業務委託として入っている方が、アドバイザーを含め10名程います(2023年6月時点)。

例えば、特定のセキュリティ領域や、インフラを運用する上での技術面に関してアドバイスしてくださるような方がスポットで入っています。社内では色々なプロジェクトが動いていますが、プロジェクトごとにチームが分かれているというわけではなく、各チームで複数のプロジェクトを進めています。

──エンジニアチームのメンバーについても詳しくお聞きしたいのですが、まず加藤さんはエンジニアリングマネージャーとしてどのようなことをされているのでしょうか?

2023年3月に入社したため、ブロックチェーン業界及び自社事業の理解、メンバーの理解といったキャッチアップにも時間を使っていますが、現在の主な役割としてはプロジェクトの進行の支援やエンジニアの採用に注力しています。前職でもそういった役割を担った経験があり、それを活かしたいと考えています。

Datachainは今、「TOKI」と共に進めるパブリックブロックチェーン向けのローンチや、エンタープライズ領域の取り組みの商用化を控えており、事業拡大に伴って採用を強化していきたいと考えています。エンジニアチームの人数が増えていくと、マネジメントもさらに重要になってきますので、これまでの経験を活かしエンジニアチームのマネジメントに取り組んでいきたいです。

クロスチェーンプロジェクト「TOKI」の詳細はこちら

公式notionサイトはこちら

──Datachainにはどのようなところに魅力を感じて入社されたのでしょうか?

主な理由としては、スタートアップフェーズから事業が拡大していくという、前職とはまた違った状況でこれまでの経験を活かせるかチャレンジしてみたいと思ったからです。Datachainでは近いうちにプロダクトローンチを控え、チームの人数も増えており会社としても事業拡大の可能性があるところに魅力を感じました。

──これまで研究開発を進めてきたプロダクトのローンチの瞬間に立ち会えるというのはとてもワクワクしますね。エンジニアチームには、他にはどんな方がいらっしゃるのでしょうか?

Datachainのエンジニアはこれまで他社で経験を積んできたメンバーで構成されているのが特徴です。元々IT系メガベンチャーなどでインターネットサービスの開発をしていたり、中には入社以前からブロックチェーン関連のプロジェクト開発をされていた方も数名います。

その一方で、私も含め、Datachainに入るまでブロックチェーン開発に携わったことがなかったメンバーもいますが、日々学びながら研究開発を進めています。

Datachain開発チームの文化

1、テクノロジードリブンで考える文化

Datachainの事業において、テクノロジーは根幹となるものであり、ビジネスサイドのみで意思決定を行うのではなく、技術・ビジネスの両軸から重要な意思決定を行っています。

2、自ら主体的に学び実践していく文化

「ブロックチェーン」という新たな技術を会社の軸に据えているため、学ぶべき技術の内容も日々アップデートされていきます。そのような環境の中で、自ら課題を見つけ学んでいく文化が根付いています。

3、フラットに議論し合える文化

Datachainでは、組織内に役職によるレイヤーは設けていません。全てのメンバー間でフラットに議論をすることで、お互いの理解を深めたり、意思決定の精度・スピードの向上に役立てています。

ソフトウェアエンジニア等のエンジニアを募集しています!

──Datachainにおいて、今後積極的に採用していきたいポジションはありますか?

今、特にバックエンドを中心としたソフトウェアエンジニアの方を探しています。Datachainでは、これまで研究開発や国内外の主要企業との実証実験を重ねてきましたが、そこで蓄積された知見を活かし、2023年には本番環境におけるプロダクトローンチを予定しています。それに向けて、バックエンドを中心に幅広い技術的知見をお持ちのソフトウェアエンジニアの採用を強化していきたいと考えています。

──ブロックチェーン開発の経験が豊富なエンジニアだけでなく、Webサービスの長期的なシステム運用などの経験があるエンジニアを募集されているということですね。

インターオペラビリティに関するプロダクト開発では、全てがブロックチェーン特有の技術というわけではないので、ブロックチェーンエンジニアだけでなく、一般的なバックエンド開発やシステム運用などの経験があるソフトエンジニアの方にもぜひ来て欲しいです。特に、アドテクやソーシャルゲーム等の技術的難易度の高い開発を行ってきた方を歓迎していますし、実際にこれら業界のエンジニアがDatachainには多く在籍しています。

また、パブリック向けのプロダクト開発も進めていますので、ブロックチェーン開発の経験があるエンジニアの方がいれば、もちろんぜひ来て欲しいと思っています。

エンジニア向けの充実した福利厚生

・フルフレックス制度あり(コアタイム11〜14時)

・約2年おきに高スペックMacBook Proを支給

・お好きなキーボードマウスを支給

・快適な作業チェアの支給(エルゴヒューマン、コンテッサから選べます)

・副業OK(個人サービスの開発や技術顧問など)

・個人利用のクラウド環境利用費は、会社負担(上限 月1万まで)

・書籍購入費は、会社負担(上限 月1万まで)

・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます)

・ソファーやスタンディングテーブルのあるラウンジの作業環境

・コーヒー飲み放題(Speeeオリジナルのブレンド豆使用)

・カンファレンス参加費は、会社負担(宿泊費、交通費支給)

・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した場合は、上限3万まで会社負担)

技術スタック・ツールなど

技術スタックは、プロジェクトによって一部異なるものの、基本的には以下の技術を採用しています。

• 言語:Go、Rust、Solidity、TypeScript等

• Blockchain:Ethereum、Tendermint、Hyperledger Fabric、Corda、Cosmos SDK等

• データベース:MySQL、PostgreSQL、Amazon Aurora、Azure Cosmos DB

• ミドルウェア:Kubernetes、gRPC、ElasticSearch、Fluentd

• インフラ:AWS、Azure

• CI/DevOps:GitHub Actions、Azure DevOps、Terraform

• 監視:Datadog、OpenTelemetry

• プロジェクト管理:GitHub、Confluence

• 情報共有ツール:Slack、Dropbox Paper、Google Workplace等

加藤さんから読者の方へのメッセージ「プロダクトのローンチの瞬間に立ち会いたい人はぜひ来てください!」

──最後に、読者の方へのメッセージをお願いします!

Datachainは、これまで研究開発や実証実験を重ねてきたインターオペラビリティに関するプロダクトが間も無くローンチできる段階にきています。その瞬間に立ち会いたい人、今後さらにニーズが高まってくるこの技術分野で新たにチャレンジしたいという方にぜひ来てもらいたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします!