スライド生成AIが変える資料作成の常識、企業導入の現状と可能性

2025年、日本企業における業務効率化の流れはますます加速しており、その中で「スライド生成AI」への注目が急速に高まっています。ChatGPTや画像生成AIなど、文章や画像を自動生成する技術はすでに実用段階に入っていますが、多くのビジネスパーソンの日常に深く根差す「プレゼン資料作成」に革命をもたらしつつあるのが、スライド生成に特化したAIの登場です。

本記事では、スライド生成AIが持つ具体的な機能やメリット、各業界での活用動向、導入企業が直面する課題とその解決アプローチ、そして今後の展望として「資料作成における人間の役割の変化」について詳しく考察します。

スライド生成AIとは何か?

スライド生成AIとは、AIが提示されたテーマや文章、データをもとに、自動でプレゼンテーション用のスライド資料を生成する技術です。まるで熟練のデザイナーと構成作家が同時に作業するかのごとく、ユーザーの簡単な指示から、見栄えの良いプロフェッショナルな資料を瞬時に作り出します。以下のような革新的な機能を持つサービスが次々と登場しています。

- 入力された要旨をもとに、構成を提案し、スライドを分割: 複雑なテーマでも、AIが論理的な流れを組み立て、最適な枚数に分割してくれます。

- 各スライドの文章(タイトル+本文)を自動生成: 要点を的確に捉え、分かりやすい言葉でスライド内のテキストを生成します。

- デザインテンプレートを自動適用: 内容に合わせた最適なデザインや配色を提案し、統一感のあるビジュアルを作成します。

- 必要に応じて、グラフやアイコン、画像を自動挿入: テキストの内容に応じて、適切なグラフ形式を選びデータを可視化したり、関連性の高い画像やアイコンを自動で配置したりすることで、視覚的な訴求力を高めます。

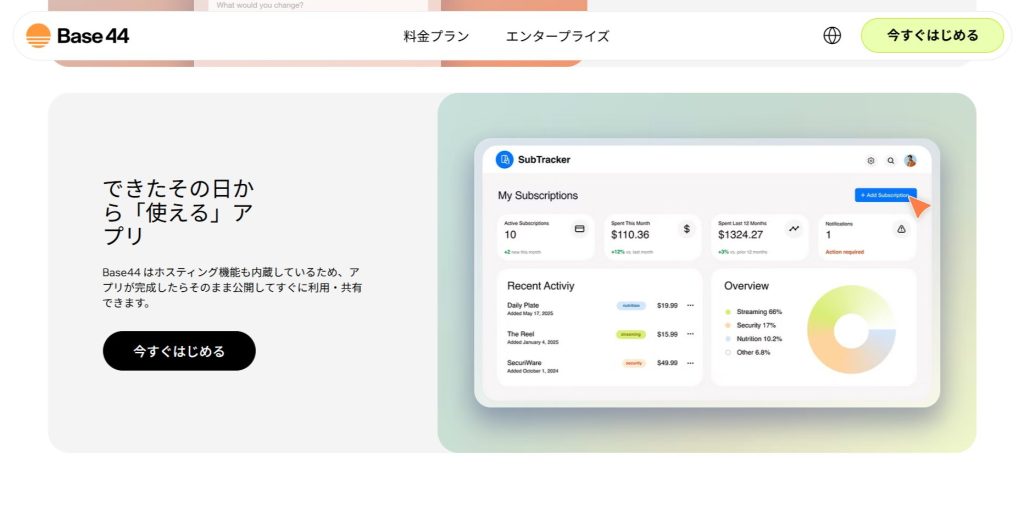

代表的なツールには、Gensparkなどがあり、日本語対応も進みつつあります。これらのAIは、広報資料、社内報告、営業提案、セミナー用資料など、あらゆるビジネスシーンでの資料作成の負担を軽減しつつ、プロフェッショナルなクオリティを担保することが可能です。

例えば「生成AIに関する概要のスライドを作成して」とAIに指示すると下記のようなスライドをすぐに作成してくれます。

導入が進む背景と注目される理由

スライド生成AIの注目が急速に高まっている背景には、多くのビジネスパーソンが抱える喫緊の現場ニーズと、AI技術の成熟があります。

1. 資料作成にかかる工数の削減

プレゼン資料の作成には、企画、情報収集、構成案の作成、テキストライティング、デザイン調整、図表の作成、最終チェックなど、非常に多くの時間と人的リソースが必要です。特に構成を考える段階や、図表の整理、ビジュアル面の調整には専門的な知識やセンスが求められ、これが多くのビジネスパーソンにとって大きな負担となっていました。結果として、「本来の業務時間が資料作成に削られている」「残業の原因になっている」と感じる人も少なくありません。

スライド生成AIは、ユーザーがテーマやキーワード、伝えたい要点を入力するだけで、瞬時にベースとなる資料を生成してくれます。資料作成時間を最大削でき、ビジネスパーソンが戦略立案や顧客対応といったコア業務に集中できる環境を提供します。

2. 一貫性とデザイン品質の飛躍的向上

手動で資料を作成する場合、作成者のスキルやセンスによってデザイン品質にばらつきが生じがちです。特に、企業ロゴの配置、配色、フォントなどのブランドガイドラインに沿った統一感のある資料作成は、非デザイナーにとっては大きな壁でした。

スライド生成AIは、あらかじめ学習した多数のテンプレートとデザインパターンを活用しており、視覚的に見やすく、整ったスライドを自動生成することができます。資料の質にばらつきがなくなり、企業ブランドに合ったプロフェッショナルなアウトプットを安定して作成できるようになります。

3. 非デザイナーの資料作成支援と組織全体のプレゼンス向上

「資料は作れるけれどデザインに自信がない」「どうすれば情報を効果的に伝えられるかわからない」というビジネスパーソンにとって、スライド生成AIは強力な補助的な役割を果たします。AIが構成やデザインの大部分を担ってくれるため、デザインスキルや経験がない人でも、プロフェッショナルなレベルの高品質なスライドを作成できるようになります。

これは、特に中小企業や個人事業主にとっても大きな武器となります。これまで外部のデザイナーに依頼していたコストを削減したり、自社内でスピーディーに高品質な資料を作成したりすることが可能になります。組織全体として見れば、誰もが効果的な資料を作成できるようになることで、社内での情報共有が活発化し、対外的なコミュニケーションの質も飛躍的に向上するでしょう。

業界別にみる生成AIスライドの活用動向

スライド生成AIは、その汎用性の高さから、多種多様な業界で導入が進み、それぞれの業務効率化に貢献しています。

コンサルティング・マーケティング業界

情報伝達がビジネスの中核をなすコンサルティングやマーケティング業界では、スライド生成AIがクライアントへの提案活動を大きく変えています。

- クライアント向け提案資料の初期ドラフト生成: 顧客の課題やニーズ、自社のソリューションに関するキーワードを入力するだけで、AIが提案書の骨子や具体的なスライド内容を素早く生成。これにより、コンサルタントは分析や戦略立案といった本質的な業務に時間を割けるようになります。

- マーケティング分析結果をもとにしたレポートのビジュアル化: 大量の市場データや顧客分析結果から、AIが自動でグラフや図表を生成し、視覚的に分かりやすいレポートに変換。複雑な情報を効果的に伝えることが可能になります。

- ワークショップ用プレゼン資料の自動展開: 特定のテーマやアジェンダに基づき、ワークショップで用いるスライド資料を短時間で作成。進行の効率化と参加者の理解促進に貢献します。

教育・研修業界

学習効果を最大化するための教材作成において、スライド生成AIは大きな可能性を秘めています。

- 講義用スライドの構成設計と視覚的補助: 特定の科目の内容や学習目標を入力することで、AIが講義の論理的な流れと、視覚的に理解しやすいスライド構成を提案。教員や講師の準備負担を軽減します。

- 社内研修用教材のテンプレート化と自動更新: 新しい業務プロセスやシステムの導入時など、社内研修が必要な際に、AIが既存のマニュアルを基に研修資料を自動生成・更新。従業員の早期戦力化を支援します。

- eラーニングコンテンツの量産効率化: 大量のeラーニング動画やコンテンツを作成する際、AIがスライド部分の設計やテキスト生成を担い、コンテンツ開発のスピードと品質を両立させます。

営業・小売業界

顧客への効果的な訴求が求められる営業や小売の現場でも、スライド生成AIは強力なツールとなります。

- 商品プレゼン資料の自動化: 新製品の発売やキャンペーンごとに、製品の特徴やターゲット層に合わせたプレゼン資料を自動生成。営業担当者は個別の顧客ニーズに合わせて微調整するだけで、迅速な提案が可能になります。

- シーズンごとの販促資料をテンプレートに基づき自動更新: 季節ごとのイベントやセールに合わせて、AIが販促キャンペーンのスライド資料を自動更新。デザインの一貫性を保ちつつ、タイムリーな情報発信を実現します。

- 営業報告資料の生成: 顧客管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)のデータと連携することで、AIが営業活動の進捗や成果をまとめた報告資料を自動生成。営業担当者の事務作業を大幅に削減し、顧客対応に集中できる時間を増やします。

導入企業が直面する課題と解決アプローチ

スライド生成AIの導入を進める国内企業は、その恩恵を享受する一方で、いくつかの共通する課題に直面しています。これらの課題を克服することで、生成AIによる効率化効果を最大限に引き出すことができます。

1. 出力の正確性と表現のトーン

生成AIは、時として不自然な言い回しや、表現の過不足、あるいは事実誤認(ハルシネーション)を伴う出力を生成するリスクがあります。特にビジネス利用では、出力の品質がそのまま業務成果に直結するため、不正確な情報は大きな問題となります。

対策:

- スライドAIに渡すプロンプトの最適化: AIに明確で具体的な指示を与えることで、意図通りの出力を得やすくなります。目的、ターゲット、含めるべきキーワード、避けたい表現などを事前に整理し、詳細なプロンプトを作成するスキルが求められます。

- AI出力を人間がレビューする仕組みの導入: AIが生成したコンテンツを鵜呑みにせず、必ず人間の目で内容の正確性、表現の適切さ、トーン&マナーなどを確認し、修正・加筆するプロセスを組み込みます。AIはあくまで「下書き」や「アイデアの叩き台」として活用し、最終的な品質は人間が担保するという意識が重要です。

2. カスタマイズ性の限界

完全自動化に頼ると、企業のブランドガイドライン、特定の顧客向けの細かなニュアンス、あるいは複雑なデータ構造の表現など、AIだけでは対応しきれない細かいカスタマイズ要求が生じる場合があります。

対策:

- テンプレートを自社用にチューニング: 多くのスライド生成AIツールは、カスタムテンプレートの作成や既存テンプレートの編集機能を提供しています。自社のブランドカラー、ロゴ、フォント、頻繁に使用するレイアウトなどをあらかじめ設定したテンプレートをAIに学習させることで、企業独自のフォーマットに合わせた資料を効率的に生成できます。

- 一部手動修正を前提に、ハイブリッド活用: AIが生成したベース資料をたたき台として、人間が重要な箇所や独自の表現、詳細なデータ可視化を手動で修正・加筆するというハイブリッドな活用方法が現実的です。AIによる効率化と人間の専門性を組み合わせることで、最高の品質を目指します。

3. 社内でのリテラシーと教育不足

新しいツールであるため、AIに資料作成を任せきれないという漠然とした不安や、使い方がわからない、効果的な活用方法が浸透しないといった社内リテラシーの不足が、導入効果を限定的にする要因となります。

対策:

- 操作研修・活用事例の社内共有: ツール導入時に、基本的な操作方法だけでなく、部署ごとの具体的な活用事例や成功体験を共有する研修プログラムを実施します。これにより、従業員はツールの有効性を実感し、自身の業務への適用イメージを持ちやすくなります。

- 専任の「AI資料作成支援担当」の設置など: 社内でAI活用の専門家やチャンピオンを育成し、社員からの問い合わせに対応したり、ベストプラクティスを開発・共有したりする体制を整えます。これにより、AI導入の障壁を下げ、組織全体での利用促進を図ることができます。

今後の展望

国内で広がる生成AIの活用は、ビジネスのあらゆる側面を変革していますが、スライド生成AIのような特化型AIツールは、その影響をさらに加速させるでしょう。

プレゼンターは「伝えるプロ」へ、AIは「制作の匠」へ

スライド生成AIが資料作成の重労働を肩代わりすることで、プレゼンターはコンテンツ制作の時間から解放され、「どのように伝えるか」という本質的な部分に集中できるようになります。聞き手の反応を予測し、ストーリーテリングを練り上げ、感情に訴えかける表現を磨く。AIがバックヤードで制作の匠となることで、人間はより深く「伝えるプロ」としてのスキルを追求できるでしょう。これは、単なる効率化を超え、コミュニケーションの質そのものを高める変革です。

全員が「情報発信者」となる時代へ

これまで一部の限られたスキルを持つ人に偏りがちだった「プロフェッショナルな資料作成」のハードルが、スライド生成AIによって劇的に下がります。役職や部門に関わらず、誰もが自分のアイデアや情報を高品質なプレゼンテーションとしてアウトプットできるようになるでしょう。これは、社内コミュニケーションの活性化に繋がり、情報がよりスムーズに、そして効果的に組織全体に流通することを意味します。「全員が情報発信者」となる時代が到来し、組織全体の意思決定スピードとイノベーションが加速するでしょう。