NTT西日本、音声AI事業「VOICENCE」で声の権利を保護・収益化へ

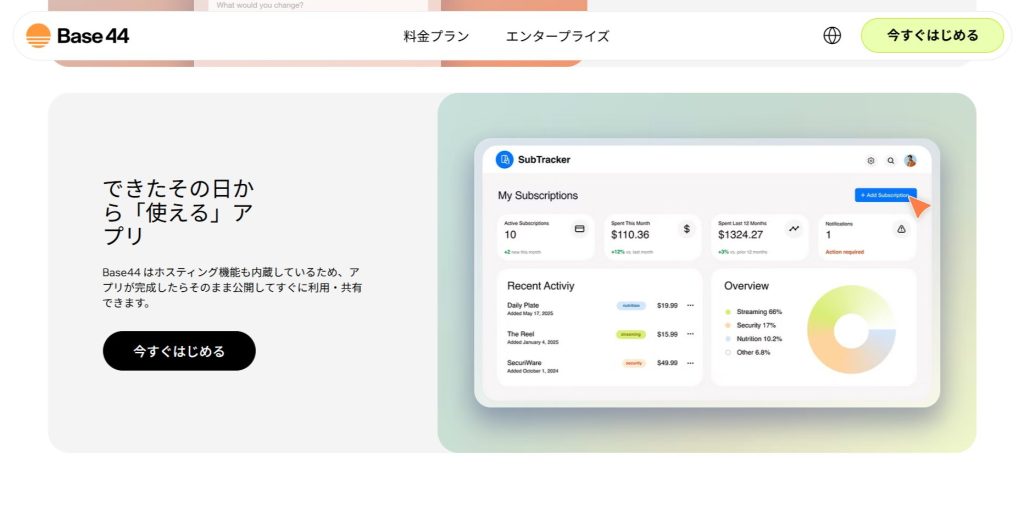

2025年10月27日、NTT西日本(大阪市)は、声優や俳優など実演家の声を保護し、その価値を高める音声AI事業「VOICENCE(ヴォイセンス)」を開始した。

生成AI時代における「声の権利」保護と、音声IPを活用した新たな経済圏の創出を目指す。

NTT西日本、音声AI事業「VOICENCE」を開始 声の権利を保護・収益化へ

NTT西日本は10月27日、声優・俳優・アーティスト・芸人など実演家の「声の権利」を守り、正当に収益化するための音声AI事業「VOICENCE(ヴォイセンス)」を開始した。

同社は、事業の迅速な展開を目的に社内独立組織「VOICENCEカンパニー」を設立し、花城高志氏を事業責任者に任命。

AI技術と権利保護の両立を通じて、“声の経済圏”の構築を目指す。

日本のコンテンツ産業は、経済産業省によると市場規模が約17兆円に達し、過去10年で海外売上が約3倍に拡大している。

2024年には内閣府が「新たなクールジャパン戦略」を発表し、エンタメやアニメなどを基幹産業に位置づけた。

NTT西日本はその中で、声を新たな知的財産と捉え、音声市場を1兆円規模へ拡張する構想を示している。

一方、生成AIの普及により、フェイク音声や無断利用の問題が拡大しているが、日本では「声の権利」を明確に保護する規定が存在しない。

こうした課題を背景に、VOICENCEはAI音声合成と権利保護技術を組み合わせたプラットフォームを構築した。

実演家の音源データを学習させたAI音声モデルや生成コンテンツを“音声IP”として管理し、正規ライセンス市場の形成を図る。

“声の経済圏”の礎となるか AI時代の知的財産保護モデルに期待

VOICENCEの意義は、AIによる効率化と文化的価値の両立にあると考えられる。実演家は収録制約に縛られずに活動の幅を広げられ、音声を提供するだけで新たな収益源を確保できるだろう。

これにより、声を資産として扱うライセンスモデルが整備され、クリエイターと企業双方の利益拡大が見込まれる。

一方で、AI音声の倫理的扱いや利用範囲を巡る議論は不可避だ。

無断生成や模倣をどう防ぐか、声を誰がどこまで使えるのかといった法的・社会的ルールの整備が今後の課題となるだろう。

NTT西日本のトラスト技術によるライツマネジメントがその実効性を示せるかが、制度設計の試金石になると考えられる。

音声コンテンツ市場は、エンタメ・観光・広告・教育など多分野に拡大する可能性を秘めている。

VOICENCEがもたらす「声の資産化」は、文化保護と新産業創出の両面で注目され、文化×テクノロジーのモデルケースとなるかもしれない。

関連記事:

声優のAI音声、無断利用で法的リスク浮上 経産省が具体例を公表