『商取引の常識を変える!』CEOが語るMNTSQ株式会社のビジョンと今後の戦略について

MNTSQ株式会社は、契約業務を革新するMNTSQ CLM(※1)を通じて、すべての商取引に発生する契約という社会インフラを変革しようとしている注目のスタートアップです。同社は、日本企業の売上高トップ100の約30%(※2)を含む100社以上の大企業に導入され、創業以来Customer Churnがゼロという驚異的な実績を誇るプロダクトとなります。今回は、同社のFounder/CEOである板谷隆平氏に、生成AI時代のプロダクト開発・事業の核心、目指す世界観、そして求める人材像について詳しくお話を伺いました。

※1 CLMとは、一般的にContract Lifecycle Management の略として使われる用語

※2 日経新聞社による日本株ランキングを参考にMNTSQが算出、2025年4月1日時点

経営者プロフィール

MNTSQ株式会社 Founder / CEO 板谷隆平

長島・大野・常松法律事務所(NO&T)弁護士。東京大学法学部卒業。在学中に司法試験予備試験に合格し、2014年に弁護士登録。同年にNO&Tに入所後、企業買収(M&A)、AI/IT等のテクノロジー関連のアドバイスに従事。同事務所で勤務する傍ら、大学の同級生でAIエンジニアの安野貴博氏と共同でMNTSQを創業。

第1部:企業及び事業概要

創業の背景とビジョン

―― MNTSQの創業背景について教えてください。

板谷隆平:弁護士として法律事務所で働いていた時の体験が創業のきっかけでした。大手金融機関の顧問弁護士として融資案件の契約書を作成する際、膨大な文言の中に顧問先に有利な条項を理解しにくい形で散りばめていました。3枚のひな形が100枚になり、その契約書が修正なく承認された時、「これは本当に価値のある仕事なのか」と自問しました。

本来契約は、リスクを取った人間が安心して挑戦できる透明な盾であるべきです。しかし現状は、専門知識を持つ者がハックして優位に立てる構造になっている。もっと誰もがフェアに新しい挑戦ができる世の中を作りたい—その想いからMNTSQが生まれました。

――創業のきっかけとなる出会いについてお聞かせください。

板谷隆平:出会いが2つありました。1つは、大学の同級生でAIエンジニアの安野貴博氏との共同創業です。彼は「立法過程すらGitHubでオープン化すべき」と言うような人間で、法律というプログラムに対する独特の視点を持っていました。

もう1つは、長島・大野・常松法律事務所のパートナーである藤原総一郎氏がテクノロジーギークであり、「自分の代理を作って欲しい」という相談からサポートをいただくようになったことです。このような出会いが現在のMNTSQ社の基盤となっています。

MNTSQ CLM:契約業務を革新するプラットフォーム

――MNTSQの主力プロダクト「MNTSQ CLM」について詳しく教えてください。

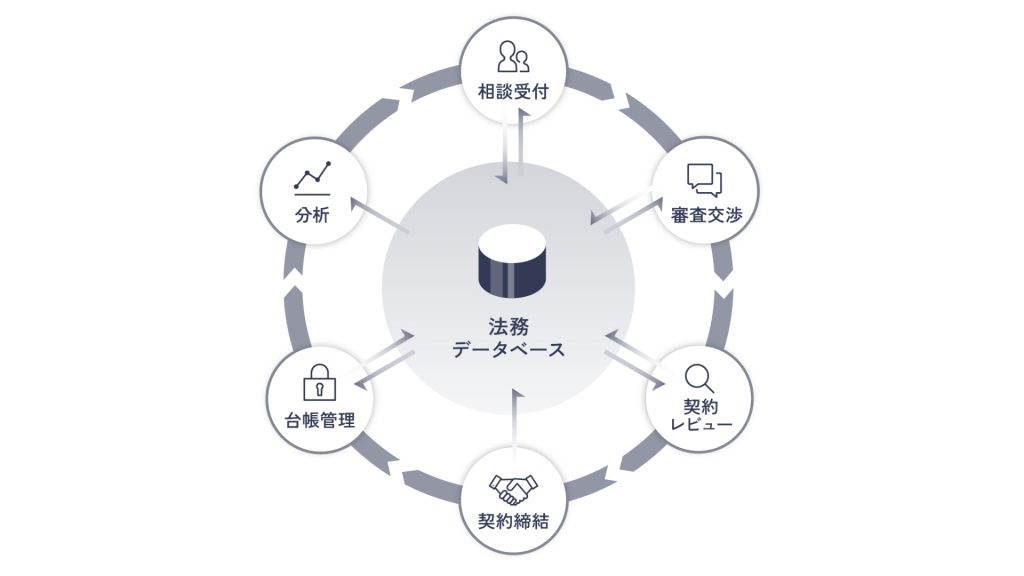

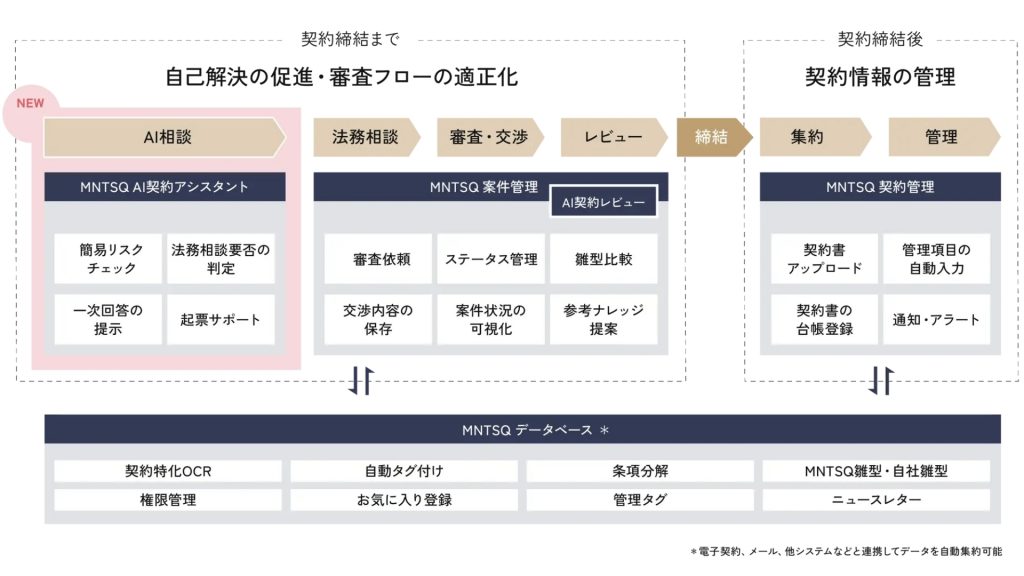

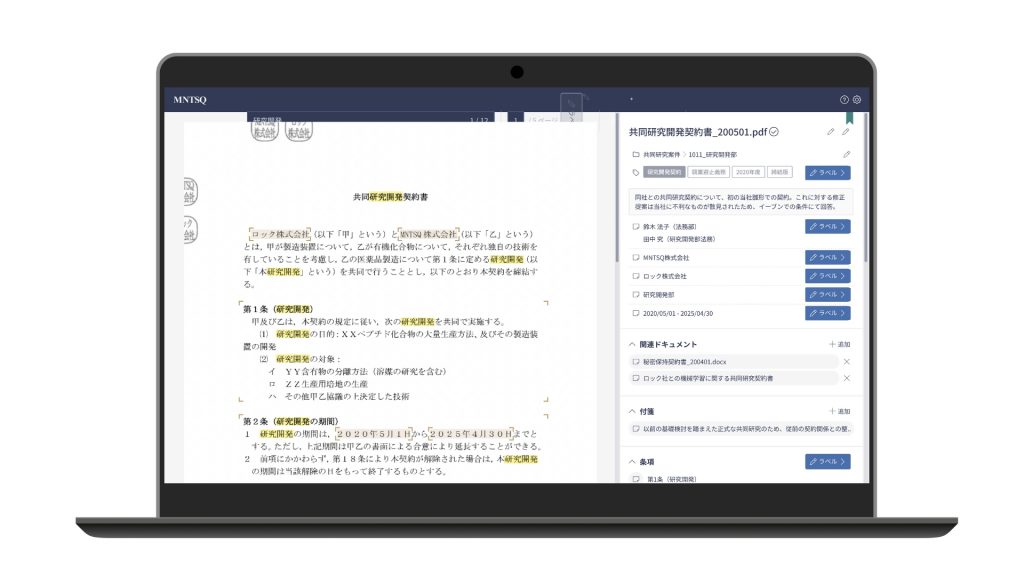

板谷隆平:MNTSQ CLMは、契約業務のライフサイクル全体を一元管理し、AIによって劇的にスピードアップさせるプラットフォームです。従来のWordとメールによる非効率な契約業務を、統合されたデジタル環境に置き換えます。

具体的には、契約書の作成・審査・交渉・締結・管理まで、契約業務のすべてのプロセスをカバーしています。特に重要なのは、社内の契約データを蓄積・分析するだけでなく、日本のトップローファームに蓄積されているベストプラクティスも踏まえて、統一的なデータベースを構築している点です。

ここに契約業務や法務に特化したRAG(検索拡張生成)の仕組みを組み合わせることで、契約交渉をAIによってサポートし、まさに「日本最高の弁護士がレビューしたとき」と近い内容で契約の交渉を進められるようになる点が差別化要因と考えています。

契約とプログラミングの革新的な視点

――「契約版Devin」という表現に込められた想いを教えてください。

板谷隆平:生成AIが出てきたことで世界が全く変わりました。DevinやCursorなどのAIツールを見ると、プログラムを生成してくれるだけでなく、人間がこれまで書いてきたコードを参照してくれる点がすごいですよね。

それと全く同じことが契約の世界にもできると考えています。契約はある種の高級言語であり、プログラムがボタンをクリックするとデータを返すという関数であるように、契約も紛争を入れると判決が出てくる関数なんです。自然言語でコンパイルする必要があり、法律と裁判官がコンパイラの役割を果たします。

契約というプログラムは、正直10個ぐらいの類型しかなく、1000個ぐらいのライブラリーとの組み合わせに過ぎません。だったら過去の契約の履歴を見ながら生成AIで書けばいいという時代が来てしまった。契約は人間の仕事ではなくなり、アルゴリズムが契約ドキュメントを作り続ける世界に変わってきていると感じます。

取り組む社会課題と市場の特性『契約の”レガシー四重苦”とAIによる解決』

――特契約業務が抱える構造的な問題について教えてください。

板谷隆平:契約業務は、①オンプレ環境、②DX遅延、③属人化、④人手不足という「レガシー四重苦」を抱えています。これらが生まれる構造的な理由があります。

契約は絶対に必要でありながら、非定型・非構造的な性質を持ち、難解で面倒、そして多くの人にとって縁遠いものとされてきました。個社ごとに異なるシステムが存在し、人事や会計に比べて大幅に遅れており、ナレッジ共有が困難で外部知見が不可欠な状況です。司法試験の受験数が10年前の1/2になっているように、人手不足も深刻です。

しかし、契約はDX遅延と人手不足で「課題の超先進領域」である一方で、自然言語の非定型・非構造な側面がDX化を阻んできましたが、自然言語はNLPとLLMとの相性が抜群なんです。まさにAI相性抜群の領域なのです。

がっちり掴んだ超大企業の業務フローに、AIを馴染ませることで事業の高速化を促進し、「契約はAIで交渉する時代へ」を目指しています。

四大法律事務所との戦略的提携

――四大法律事務所との資本業務提携の意義について教えてください。

板谷隆平:生成AI時代における差別化要因は技術的に2つあると考えています。1つがプロンプトエンジニアリング、もう1つがデータ活用です。我々には専門知を凝縮した「プレイブック」という概念があり、「この契約はこういう風に交渉するべき」という指示の塊です。これは弁護士の知識や能力によって大きな差が産まれる箇所であり、企業間取引の難解な契約において双方合意の内容にまとめることができるのは日本トップレベルの弁護士のみと考えています。

日本トップの弁護士である四大法律事務所が協業するということは、エンジニアリング業務でいえばGAFAM内の優秀なエンジニアが生成してきた高いレベルのアウトプットをMNTSQ CLMに蓄積していただいているのと同義と考えております。

つまり、日本が誇る最高峰の弁護士が作成したノウハウがデータとして集約され、それをAI技術で参照させることで、他社では生み出せない圧倒的なクオリティのアウトプットを生み出すことができることに繋がっています。

第2部:目指すべき世界観

世界を変えるプロダクトの条件

――MNTSQが考える「世界を変えるプロダクト」の条件とはどうでしょうか。

板谷隆平:世界を変えるプロダクトは、全レイヤー(Data・Application・UI)を支配し、全マーケット(大企業・中小企業)で勝つ必要があります。契約領域は、この戦略を実行できるほぼ唯一のマーケットと捉えています。

契約は「非構造化データが業務のすべて」であり、大企業・中小企業を問わず、従来のシステムが手を出せなかった「最後の空白地帯」です。

MNTSQの「契約版Devin」は、LLMの進化でゲームチェンジしたタイミングで、全レイヤー×全マーケットで王者となるためのポジショニング戦略を取っています。

――具体的にはどのような独占的データを保有されているのでしょうか?

板谷隆平:例えば、大手金融機関では、自社内の契約データをMNTSQ CLMに集約していただいており、これは他社では取り扱う事が出来ない独自のデータの蓄積となっています。

ユーザー企業のあらゆる契約データのSingle Source of Truth(ただ一つの正確な情報源)となるため、1社あたりのデータ量は最大1,500万ページ、全アカウント数も最大10万名弱にも上ります。この超大量の非構造化データを扱うための技術的なチャレンジこそが、グローバルのラスボス(GAFAM)と肩を並べる武器となっています。

MNTSQだからこそ描ける契約業務の未来

――契約業務の今後の変化について、どのような展望をお持ちでしょうか?

板谷隆平:契約は秘匿性が高く、見落としてはいけない項目(バグ)が紛れ込んでいたら一瞬で巨額損失を生むリスクとなるため、専門家による確認の仕組みがどうしても必要です(契約書の信頼性)。

しかし、それ以上に重要なのは、契約には双方向性があり、必ず相手が存在するということです。大企業の場合、日々の契約数も膨大であり契約先の数も計り知れません。現在の法務部門はこれらの対応を日常的に捌く事が求められており、大きな契約では半年から1年も経過するなど事業の停滞を生んでしまっているのが実態です。

MNTSQが提供するプラットフォームでは、業務的には集約・管理から法務相談・審査、AI相談、締結手続、AIレビューまで、機能としては案件管理・契約管理・データベース、そして新しいAI契約アシスタントまで、契約業務として必要なすべてをカバーしており、将来的には、AIで交渉まで行える世界を目指しています。

双方の合意形成が簡略化されることで現場レベルで契約に関する意思決定が行える状態を実現し、事業の高速化と業務の効率化・高度化する未来を創りたいと考えています。

――「すべての合意をフェアにする」が実現された時の未来をお聞かせください。

板谷隆平:我々が目指しているのは、法務担当の業務を楽にすることではありません。すべての契約(日本だけでなくグローバル含め)、日本で言えば年間600兆円に関わる何かしらの契約が日常的に合意されているわけですが、これらすべてをMNTSQという社会インフラの上で自動的に交渉され、合意される世界を目指しています。

イメージとしてMNTSQが構築したプラットフォームに契約書や企画書をアップロードするだけで、それが双方にとってフェアな契約に一瞬で変更され、契約書の合意が取れる世界観です。

つまり、ビジネスロジックの合意ができれば、契約のロジックも公平に一緒に変わってくれる。これが実現できればすべての契約、ひいては停滞している経済活動がもっとスムーズに回るようになる世界を実現できると考えています。

――グローバル展開の可能性についてはいかがでしょうか?

板谷隆平:興味深いことに、契約業務は国によって変わらないんです。会計は会計基準が国によって違い、人事も法制度が異なりますが、法務については万国共通となります。イントラから雛形をダウンロードして、メールで相手に送って、受け取った先が法務部門に相談するという業務フローは世界共通です。

ただ、契約というドキュメントをどう交渉するかという考え方(プロンプト)だけが国によって違います。これはNintendo Switchに例えるなら、任天堂が基盤を作って、そこに各国の弁護士が作ったソフトを入れてプレイするイメージです。

つまり元々の基盤となるものは共通となるものを用いている為、標準化しやすい領域であり、かつ我々はエンタープライズを中心に導入しているので必然的に海外子会社も取引先となります。

日本の海外進出に成功したSaaSプロダクトの企業も、エンタープライズ向けに導入を進め、海外子会社を経由してグローバルでシェアを取った事例もありますので、まさにその戦略を再現できると考えています。

第3部:今後の採用について(エンジニアリング部門)

成長を支える人材像

――MNTSQが持続的成長を実現する上で必要な人材像について教えてください。

板谷隆平:MNTSQで今活躍している仲間たちは、心を燃やし助け合いながら邁進している心強いプロフェッショナルばかりです。しかし、実現したい事業成長を達成するには、正直なところ人数不足でパワーが足りていません。

私たちが求める人材は、新しい技術で世の中を前進させることにワクワクする方です。特に、AIの進化を追い風にプロダクト開発ができる方、LLMを活用して社会に爆発的な変革をもたらせる方に参画いただきたいと考えています。

――AI技術活用経験の重要性についてはいかがでしょうか?

板谷隆平:「契約は、AIで交渉する時代へ」という世界で誰も成し遂げていない挑戦に一緒に取り組める方を歓迎します。LLMと契約業務という相性抜群の組み合わせにおいて、誰も踏み入れていない領域の開拓者となれるチャンスがあります。

プロダクトが事業成長を牽引するProduct Led Growthの可能性を追求し、単なる効率化だけでなく、LLMネイティブに業務オペレーションを置換するという大きな変革に挑戦できる方を求めています。

――リーガルドメインへの関心について重視されますか?

板谷隆平:リーガルドメインの知識は歓迎しますが、必須ではありません。むしろ重要なのは学習意欲と問題解決への情熱です。私たちは日本最高水準の法務専門知を持つパートナーと連携しており、技術者がドメイン知識を習得できる環境を整えています。

契約という社会の根幹をなすシステムを革新することで、ビジネスのスピードを加速させ、社会全体にポジティブなインパクトを与えられるという使命感を共有できる方を求めています。

働き方とチームカルチャー

――MNTSQのエンジニアにとって働く環境の魅力について教えてください。

板谷隆平:私たちがエンジニアに提供できるのは、why・what・howが繋がる環境で働けることです。よくあるのは、どうして作っているか分からないけど作る必要がある(whyとhowが繋がらない)、何を作るのかにエンジニアが関与できない(whatとhowが繋がらない)、作り方を指示されてしまう(howの裁量がない)ということです。

MNTSQ社は「自由と責任の文化」として、エンジニアの方に最大限の裁量と情報とコラボレーションの機会をお渡しします。エンジニアにとって嬉しいのは、自分がなぜ何を開発すべきか100%把握できる状態で、「どう作るか」にも完全な裁量を持てることであると考えています。

whyを理解して書くコードとそうじゃないコードは全然違います。問題解決のための一切の無駄がなくなり、拡張性が高く、美しいコードが実現できると考えています。

――経営陣の技術に対する向き合い方が特徴的ですが何故でしょうか。

板谷隆平:冒頭の安野貴博氏が共同創業者であることは私の考えにも非常に影響しています。彼は「立法過程すらGitHubでオープン化すべき」と言っていますが、法律というプログラムとエンジニアリングの共通項に対する独特の視点を持っています。その精神が、会社に深く根付いていますし、現在のエンジニア陣も高い熱量とビジネス視点をもって目指すべきビジョンに向けて取り組んでいます。

――キャリア成長の機会についてはいかがでしょうか?

板谷隆平:MNTSQでのキャリア成長には、6つの大きな魅力があります。

まず、①日本を代表する各社に自分のコードが必ず届くこと、②盤石な基盤でどっしりとAI開発のキャリアを歩むことができること。そして③AIの進化を追い風にプロダクト開発ができること、④LLMを活用して社会に爆発的に変革をもたらせること。

さらに⑤「契約は、AIで交渉する時代へ」を目指し、世界で誰も成し遂げていない挑戦ができること、⑥プロダクトが事業成長を牽引するProduct Led Growthの可能性があることです。

「社会の根幹となるソフトウェアを作っている」という実感が得られ、契約や法務の在り方を大きく変える瞬間に携われることは、今のMNTSQでしか味わえない面白さです。最先端のAI技術と法務・契約という専門分野が融合する独自の環境で成長でき、データレイヤー、アプリケーションレイヤー、UIレイヤーの全レイヤーを支配するプラットフォームの構築に参画できるという点で、キャリアにとって非常に価値のある経験になると確信しています。

第4部:読者へのメッセージ

応募者への期待とメッセージ

――最後に、MNTSQ株式会社への応募を検討している方々へメッセージをお願いします。

板谷隆平:テクノロジーで、すべての契約を一緒にアップデートしませんか? 契約は社会の基盤であり、それをフェアにすることは、新しい挑戦を生み出す土壌を作ることにつながります。

MNTSQは単なるSaaS企業ではなく、社会インフラを担う存在として、法律や契約のあり方そのものを変えていきたいと考えています。日本は今「デジタル赤字」を負っており、GAFAMのような「世の中を作る」デジタル産業をつくる必要があります。

我々世代が生きている間に、輸出できるまでのITビジネスを構築すべきだと使命感を抱いています。

――特に歓迎する人材の特徴について教えてください。

板谷隆平:私たちと一緒に、契約というプログラムをLLMでアップデートする挑戦に参加してほしいと思います。世界を変えるプロダクトを本気で作りたい方、技術で社会課題を解決することに情熱を持つ方、そして「ラスボスと戦う勇者一行」の一員として、最後の空白地帯である契約領域の革新に挑戦したい方を歓迎します。

まとめ:社会インフラを変革するMNTSQの挑戦

MNTSQ株式会社は、「すべての合意をフェアにする」というビジョンのもと、契約という社会の根幹をなすシステムの革新に挑戦しています。板谷隆平氏が描く未来では、600兆円の日本経済がスムーズに流れ、誰もがフェアに新しい挑戦ができる社会が実現されます。

四大法律事務所との戦略的提携により日本最高水準の専門知を確保し、100社以上の大企業への導入実績という盤石な基盤を持ちながら、MNTSQは世界初の「契約版Devin」の構想を通じて、グローバルな社会インフラの創造を目指しています。

この歴史的な変革の瞬間に参画してみませんか。

詳細な募集要項や応募方法については、下記リンクよりご確認ください。

【関連記事】