ChatGPTの「ジブリ風」画像生成がSNSで流行、著作権侵害の懸念も

2025年3月27日、OpenAIの対話型AI「ChatGPT」の新機能「4o Image Generation」が著作権侵害のリスクを引き起こす可能性があると報じられた。

これまでにもAIによる画像生成と著作権の関係は議論されてきたが、AIの法的な立ち位置について、改めて問われることになりそうだ。

「4o Image Generation」の登場とSNSでの急速な拡散

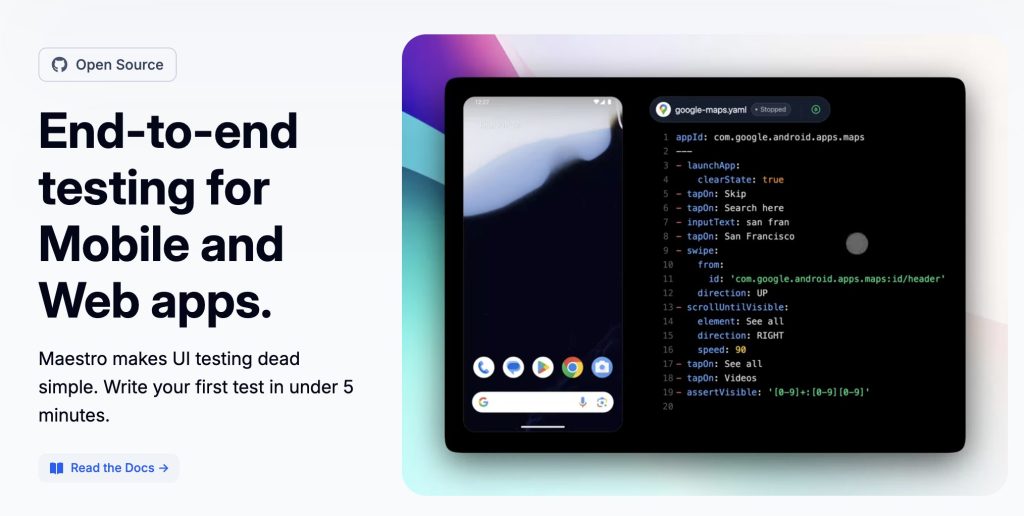

OpenAIが同年3月25日に発表した「4o Image Generation」は、ユーザーが自身の写真を取り込み、好みのアートスタイルで加工できる機能である。

この技術は、特にアートやデザインの分野での活用が期待されている。

一方、SNSでは新機能を用いて、スタジオジブリ風や藤子・F・不二雄、鳥山明といった著名な漫画家の作風に似せた画像を生成する動きが目立つ。

このトレンドはSNS上で爆発的に広がり、ユーザーは生成した画像をプロフィール画像に設定したり、投稿を通じて拡散したりしている。

さらに、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏が自身のプロフィール画像を「ジブリ風」に変更したことで、大きな注目を集めた。

また、生成画像の品質が向上していることも、流行を後押ししている。従来のAI生成画像は不自然な部分が多かったが、「4o Image Generation」ではディテールが向上し、よりリアルなアートスタイルを再現できるようになった。

著作権問題とAI技術の進化がもたらす課題

新機能の利用が広がる一方で、著作権の問題も浮上している。AIが生成した画像が既存の著作物に似ている場合、著作権侵害に当たる可能性があるからだ。

特に、OpenAIの学習データに著作権で保護された作品が含まれていた場合、生成されたコンテンツの法的な位置づけがさらに曖昧となる。

OpenAIは、生成画像に電子透かしを埋め込むことで、AIによる生成であることを示している。

しかし、SNSで共有される際、この電子透かしが認識されにくく、ユーザーが著作権について十分に認識しないまま画像を使用するケースが増加する恐れがある。

著作権侵害のリスクを避けるためには、AI生成物を明確に識別できる手段が必要だろう。

さらに、AI技術の進化に伴い、著作権法の改正が求められる可能性も高い。

各国の法律では、AIが生成した作品の権利関係が明確に定義されておらず、企業やクリエイターにとってリスクの高い状況となっている。

特に、AIが生成した作品の権利を誰が持つのか、模倣の範囲がどこまで許容されるのかといった点が争点になるはずだ。

総じて、AI技術の発展は創作のあり方を根本から変えるが、それに伴う課題も多い。著作権をめぐる議論も激化することは避けられないだろう。

技術と法整備のバランスを取りながら、クリエイターとAIが共存する未来を模索する必要があると言える。