ChatGPTに「会話の分岐」登場!複数のテーマを並列で深掘りできる新体験

2025年9月、OpenAIはChatGPTに「会話の分岐」機能を導入しました。対話の特定ポイントから別のチャットを派生させ、元の流れを壊さず多方向の仮説を同時並行で検証できるようになります。Web版の全ユーザーが対象で、操作はメッセージ上のメニューから分岐を選ぶだけです。創作・分析・業務検討の比較効率が大きく変わるため、本プロジェクトの詳細を考察します。

会話分岐で“やり直し”が実験になる

ChatGPTの「会話の分岐」は、進行中の対話の任意のメッセージを起点に、そこから新しいチャットを派生させる仕組みです。同じ材料から異なる方向性をその場で試し、結果を横に並べて比較できます。従来は新規チャットを作り直したり、過去メッセージを複製して貼り直したりする手間がありましたが、分岐は操作を一手に集約します。

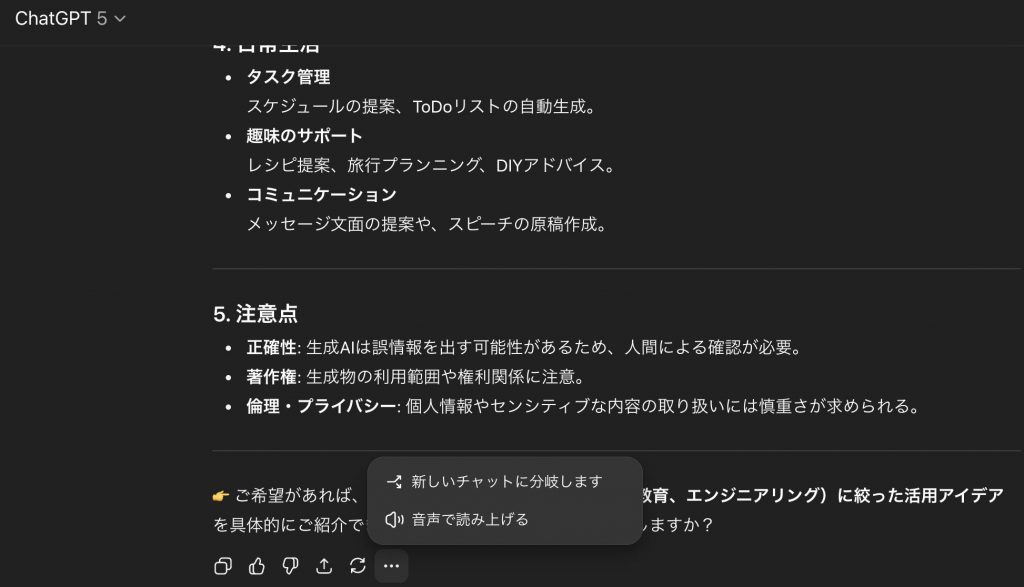

Web版では、対象メッセージにカーソルを合わせ、その他(⋯)から「新しいチャットに分岐します」を選ぶだけで別スレッドが生成されます。元のスレッドはそのまま残るため、合意形成前に複数案を検証するレビューや、創作での展開違いの比較、調査での検索方針の差分検証などに向きます。OpenAIはこの更新を2025年9月3日付のリリースノートで告知し、ログイン済みユーザーがすぐ利用できると明記しています。

ChatGPT リリースノート:https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes

なぜ必要だったのか —— 分岐が解消する3つの非効率

分岐機能は単なるUIの小改良ではなく、日常の検討プロセスに潜む非効率な作業を効率化します。本項では、そのボトルネックを三つの観点から整理します。

「一本道の履歴」が比較を難しくする

チャットは時系列が一本化される性質を持ちます。途中で方針を変えると、その後ろの履歴は混在し、どのメッセージがどの仮説に属するのかが曖昧になります。これが比較検討を遅らせ、成果物の根拠追跡も難しくします。会話分岐は、特定の時点から別スレッドを派生させ、以降のやり取りをきれいに区切ります。派生元が同じため、前提の差は「分岐後」に限定され、A案とB案の差分が明確になります。検討会でのレビューや、上長承認に向けた説明でも、分岐ごとの道筋を示せるため合意形成が速くなります。

再現性の低さが“やり直しコスト”を上げる

従来のやり直しは、プロンプトを再入力する必要があり、実験の再現性が落ちがちでした。分岐は派生点までの文脈を丸ごと継承するため、変えるのは「分岐後の指示」だけで済みます。つまり、条件を一つずつ変えて結果を比較できるA/Bテストの作法が、そのまま対話に埋め込まれます。誤操作で元の流れを壊す心配も減るため、「試してみる」行為の心理的コストが下がります。反復が増えるほど出力の品質は高まり、意思決定の納得度も上がります。

「共有しづらさ」がチーム運用を阻む

一つのスレッドで多案が渋滞すると、リンク共有時に意図が伝わりにくくなります。分岐は案ごとにURLや履歴が整理されるため、レビュー対象を明示しやすく、コメントも焦点化します。議事録やナレッジ化の際は、分岐ごとに背景・仮説・結論をまとめれば、後続のメンバーが意思決定の経緯を追いやすくなります。この仕組みが対話を人間の思考に近い多軌道へ拡張でき、実務の効率化に直結します。

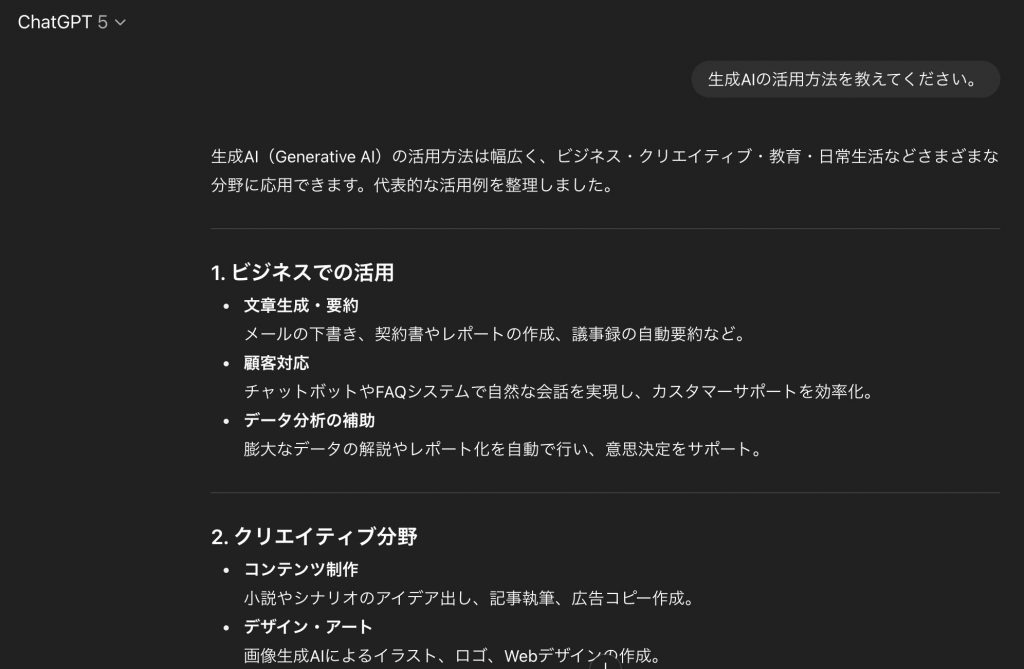

ChatGPTの会話の分岐例

ここでは具体的にどのように会話が分岐されるのかご紹介します。

たとえば下記のプロンプトをChatGPTに入力すると下記の回答が得られます。

生成AIの活用方法を教えてください。

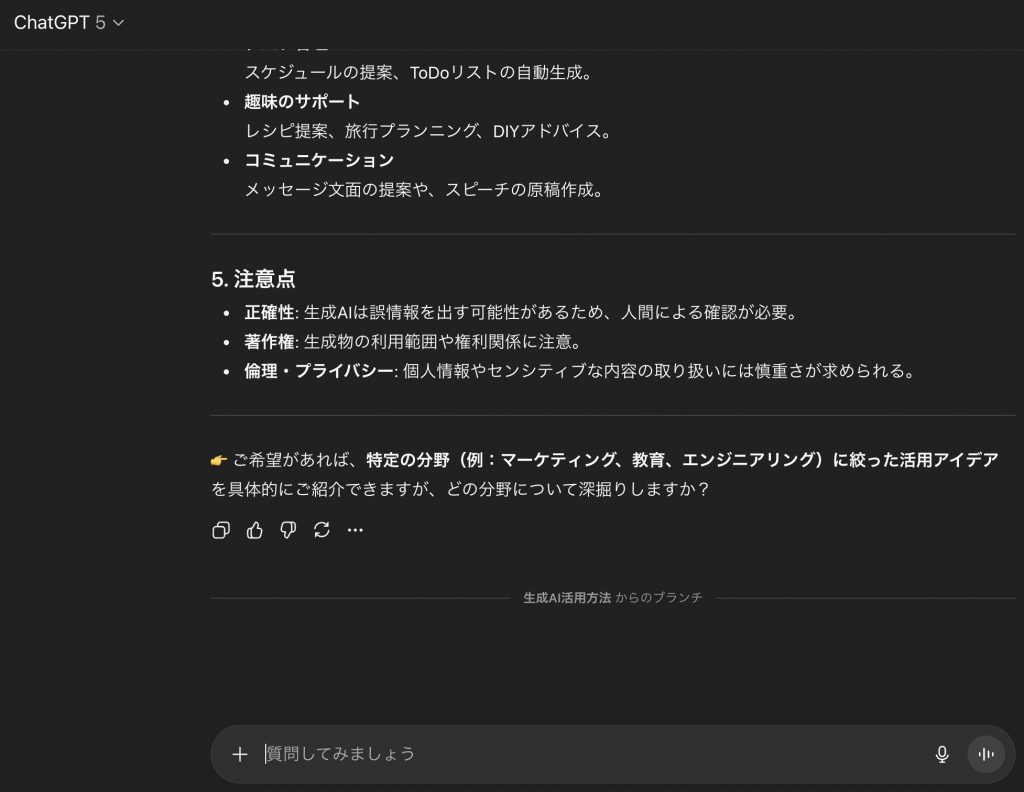

ChatGPTの解答の一番下のアイコンから「新しいチャットに分岐します」をクリックすることで、新たなWebページが開き、続きから会話することができます。

たとえば、元の会話では日本国内の実際の企業の生成AIの活用事例をリサーチし、新たなブランチでは生成AIの活用方法の注意点をもっと深掘りするなどができ、画面を分けて効率的にそれぞれのテーマを深掘りすることができます。

つまり、ChatGPTとの会話のセーブポイントを作ることができます。

どう使うべきか —— 効果を最大化する運用設計

機能の価値は使い方で決まります。ここでは、分岐を前提にしたワークフロー設計と、現場で効果のある具体策を三つ提示します。

「仮説名×目的」を分岐名に埋め込む

分岐を量産すると、どれが有効分岐か見失いがちです。新たな派生時にチャット名へ「仮説名×目的(例:要約A×読みやすさ優先)」を入れておくと、後から一覧した際の判断が早まります。ファイル運用に近い命名規則を導入し、不要分岐はアーカイブして棚卸しします。こうした軽量な情報設計により、過去の良分岐を再利用して“検討の再起動”を短時間で行えます。レビュー依頼時も、分岐名が意図を伝えるサムネイルの役割を果たします。

分岐ごとに評価指標を固定する

分岐は容易に増やせる反面、評価指標が曖昧だと「なんとなく良い」に流れます。アウトライン精度、ファクト整合、読み時間、トーンの適合度といった指標を分岐単位で固定し、チェックリスト化します。業務利用では、KPI(例:作業時間短縮率、一次稿合格率)に紐づけると意思決定が速くなります。OpenAIが“有用性重視”の方向へ舵を切る中、分岐の比較は「より早く、より適切に終わらせる」思想と相性が良い設計です。

起点メッセージの選定を標準化する

どこから分岐するかで結果の再現性が変わります。起点は「要件が固まった直後」「前提を定義した発話」など、合意しやすいメッセージに固定します。Web版では、該当メッセージにカーソルを合わせ、その他(⋯)→「Branch in new chat」で派生できます。操作手順を運用ガイドに図示して共有し、チーム全体で同じ作法を徹底します。分岐AとBの差分は「追加指示の違い」に限定され、比較の説明が簡潔になります。

今後の展望

ChatGPTに「会話の分岐」機能が追加されたことは、単なる利便性の向上にとどまらず、業務や研究、創作活動の在り方を大きく変える可能性を秘めています。これまで一本道で進むしかなかった対話を多方向に展開できることで、意思決定や検証プロセスはより柔軟になり、思考の幅を飛躍的に広げられます。

「分岐駆動レビュー」で意思決定を高速化する

分岐は、レビュー文化そのものを作り替えます。従来は一次稿を一本提示し、フィードバックを受けて修正する往復が前提でした。今後は、同じ前提から派生させた複数の案を同時に提示し、評価指標で比較したうえで最適解を合意する“分岐駆動レビュー”が可能になります。たとえばマーケティングチームなら、訴求軸(機能訴求・ベネフィット訴求・価格訴求)ごとに分岐を用意し、クリック率予測や読了時間、語調の適合度などの指標で定量比較します。広報では、危機対応声明のトーンを複数分岐し、法務・経営・現場の観点で同時査読すれば、スピードとリスク低減を両立できます。教育現場では、学習者の背景別に説明パターンを分岐し、理解度テストの結果から最適な分岐を推奨する運用が考えられます。意思決定の「待ち時間」が短縮されることで、試行回数が増え、最終アウトプットの品質が底上げされます。OpenAIが掲げる“有用性とタスク完了重視”の流れとも親和性が高く、分岐は組織の生産性向上に直接効く運用基盤になります。

研究・調査での「仮説フォーク」とログ活用

調査・分析業務では、仮説の立て方と取捨選択の早さが勝負を分けます。分岐は、仮説ごとに“フォーク”を作り、検証ログを分岐単位で閉じる運用を可能にします。たとえば市場調査では、「顧客層Aの価格感度が高い」「競合Bの機能差が意思決定を左右する」といった仮説を分岐名に明記し、各分岐でデータ要求や分析視点を変えて掘り下げます。生成された要約・根拠リンク・反論への応答などをそのまま分岐に蓄積すれば、後から意思決定の根拠が監査可能な形で残ります。分岐横断のメタ要約を用意すれば、経営層には“結論だけ”を、実務者には“思考過程”を提示する二層構造のレポーティングが実現します。