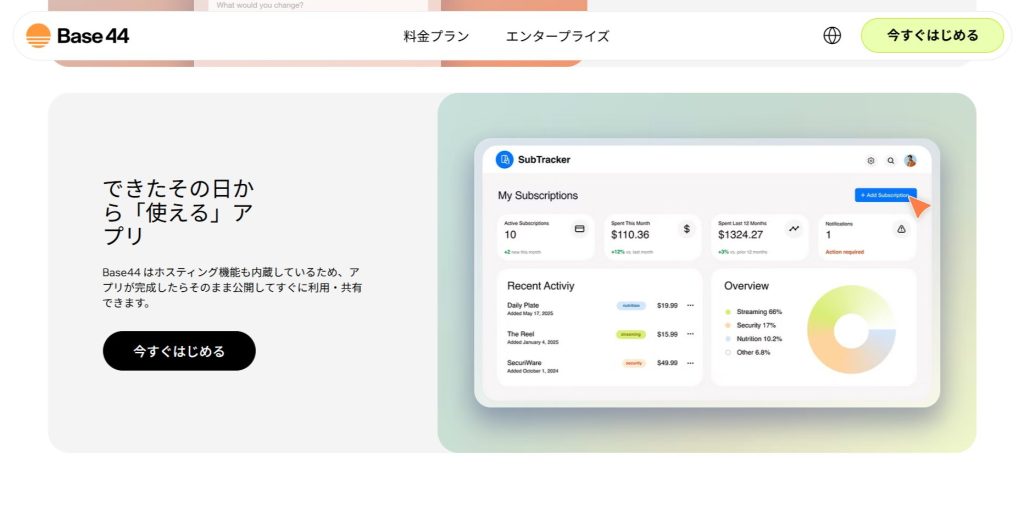

ソフトバンク、ABBロボティクス買収で描く「フィジカルAI」の全貌とは?

AIがデジタル空間から物理世界へとその活動領域を広げ、私たちの社会に大きな変革をもたらそうとしています。しかし、多くの企業にとって、物理世界で機能するAI、すなわち「フィジカルAI」の実用化は依然として高いハードルとなっています。そのような状況の中、ソフトバンクグループ株式会社が世界的なロボティクス企業であるABB Ltdのロボティクス事業買収を発表しました。この動きは、同社が推進するAI戦略の新たなフェーズの始まりを告げるものです。この歴史的な買収が、今後の産業や私たちの生活にどのような影響を与えるのかを解き明かすため、本プロジェクトの詳細を考察します。

ソフトバンクグループが描く「AI革命」の新たな章

ソフトバンクグループは、これまで一貫して「情報革命」を旗印に、テクノロジーの未来に投資を続けてきました。特に近年はAI(人工知能)を最も重要な技術と位置づけ、世界中の革新的なAI企業へ巨額の投資を実行してきたことは広く知られています。その同社が2025年10月8日、産業用ロボットの世界的リーダーであるABBのロボティクス事業を買収するという、次なる一手を発表しました。この動きは、単なる投資ポートフォリオの拡大には留まりません。

これは、ソフトバンクグループが目指すAI革命が、デジタルの世界に閉じた情報処理から、現実世界で物理的なタスクをこなす「フィジカルAI」の実現という、新たな章に突入したことを明確に示していると言えるでしょう。同社がこれまで築き上げてきたAIアルゴリズム、傘下のアーム・ホールディングス(以下、Arm)が設計する高性能な半導体、そして膨大な投資先ネットワークといった無形の資産に、ABBのロボットという強力な「身体」を与えることで、AIの能力を現実世界で最大限に解放しようとしています。この買収は、来るべきAI時代の主導権を握るための、極めて戦略的な布石であると解釈することができます。

なぜABBロボティクスだったのか?買収に見える3つの戦略的狙い

世界には数多くのロボットメーカーが存在する中で、なぜソフトバンクグループはABBのロボティクス事業を選んだのでしょうか。今回の買収は、単に市場シェアを獲得するという短期的な目的だけでなく、長期的なビジョンに基づいた複数の戦略的な狙いが込められていると考えられます。プレスリリースの内容やこれまでの両社の動向から、その背景にある3つの主要な狙いを掘り下げていきます。

トップクラスの技術基盤とグローバルな顧客網の獲得

ABBのロボティクス事業は、自動車製造やエレクトロニクス業界を中心に、長年にわたって世界トップクラスのシェアを維持してきました。その強みは、極めて高い精度と耐久性を誇るハードウェア技術にあります。加えて、世界中に張り巡らされた販売網と充実したサポート体制は、他社が容易に模倣できるものではありません。ソフトバンクグループは今回の買収により、フィジカルAIの「身体」となる最も重要な部分で、開発に要する莫大な時間とコストをかけることなく、即座に世界最高水準の技術基盤と巨大な顧客基盤を手に入れることになります。これは、AI革命のスピードを重視する同社にとって、時間を金で買うという合理的な判断であり、競争の激しいフィジカルAI市場で一気に優位なポジションを築くための、最も確実な選択であったと推測されます。

AIによる付加価値を創出するためのデータプラットフォーム

ソフトバンクグループの真の狙いは、単に高性能なロボットを製造・販売することだけではないでしょう。むしろ、その先にあるデータの活用にこそ、本質的な価値を見出していると考えられます。ABBが世界中の工場で稼働させてきた膨大な数のロボットは、日夜、貴重な稼働データを生成し続けています。このデータをソフトバンクグループの持つ高度なAI技術で解析することにより、ロボットの故障を予知するメンテナンスサービスの提供や、生産ライン全体の動きを最適化するコンサルティングなど、ハードウェアの価値を遥かに超える新たなソフトウェア・サービスを生み出すことが可能になります。将来的には、傘下のArmが設計するAIチップをロボットに搭載し、より自律的に学習・進化する次世代のインテリジェント・ロボットプラットフォームを構築することで、業界のデファクトスタンダードを握るという壮大な狙いが見て取れます。

人手不足に悩む多様な産業への展開と社会課題解決

ABBのロボット技術は、これまで主に製造業の工場で活用されてきました。しかし、そのポテンシャルは工場の中だけに留まるものではありません。深刻な人手不足は、物流、建設、農業、そして医療・介護といった、私たちの生活に不可欠な多くの産業が直面する共通の課題です。ソフトバンクグループは、ABBの技術をこれらの新たな分野に応用・展開することで、社会全体の生産性向上と、労働力不足という根源的な社会課題の解決を目指していると考えられます。例えば、物流倉庫での商品のピッキング作業や、建設現場での危険な作業、あるいは介護施設での身体的な介助など、これまで人手に頼らざるを得なかった領域の自動化を加速させるでしょう。これは、ビジョン・ファンドを通じて投資してきた様々な分野の企業群とのシナジーを創出し、フィジカルAIを社会の隅々まで浸透させるための重要な布石であると解釈することができます。

フィジカルAIがもたらす産業構造の大変革

ソフトバンクグループとABBの技術が融合することで生まれるフィジカルAIは、単に個々の作業を自動化するだけではありません。その影響は、製品の作り方から働き方、さらには産業全体の構造に至るまで、広範囲に及ぶ大きな変革を引き起こす可能性を秘めています。ここでは、フィジカルAIが具体的にどのような変化を社会にもたらすのか、3つの側面から考察します。

「マス・カスタマイゼーション」の本格的な普及

従来の産業用ロボットは、大量生産ラインにおいて、決められた同じ作業を高速で繰り返すことを得意としてきました。しかし、AIの眼と頭脳を持つフィジカルAIは、製品ごとに異なる仕様やデザインを瞬時に認識し、作業内容を柔軟に変更することが可能です。個々の顧客の多様なニーズに応じた製品を、大量生産品とほぼ変わらないコストとスピードで提供する「マス・カスタマイゼーション」が、いよいよ本格的に実現するでしょう。例えば、消費者が自分の体型や好みに合わせてデザインした服や靴、あるいは内装を自由にカスタマイズした自動車が、注文後すぐに生産・出荷されるようになります。これは製造業のビジネスモデルを根底から覆し、消費者と生産者の関係をより密接なものへと変えていくことになります。

労働集約型産業のビジネスモデル転換

これまで自動化が困難とされてきた建設、農業、介護といった産業は、その多くを人間の労働力に依存してきました。フィジカルAIは、こうした労働集約型産業のゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。建設現場での資材運搬や鉄筋の組み立て、広大な農地での作物の収穫や害虫駆除、24時間体制が求められる介護施設での見守りや移乗介助など、身体的な負担が大きく危険を伴う作業をロボットが代替・支援します。深刻な人手不足が解消されるだけでなく、労働環境も大幅に改善されるでしょう。企業は、単純作業から解放された人材を、顧客への細やかな対応や新たなサービス開発といった、より創造的で付加価値の高い業務へと再配置することが可能となり、産業全体のビジネスモデルそのものの変革が促進されると考えられます。

求められるスキルと教育のパラダイムシフト

フィジカルAIが社会に広く普及するにつれて、人間に求められるスキルも大きく変化していきます。ロボットに作業を指示(ティーチング)し、日々のメンテナンスを行い、そしてAIと共に働きながら、より効率的な生産方法を考案するといった、ロボットと協働する能力が不可欠となります。単純な物理的作業の価値は相対的に低下し、代わりにAIが収集・分析した膨大なデータから新たな知見を引き出し、改善につなげるための思考力や創造性がより重要視されるようになるでしょう。この大きな変化は、企業内での人材育成はもちろん、大学や専門学校における教育カリキュラムにも変革を迫ります。AIやロボットに関する基本的な知識は、一部の専門家だけのものではなく、これからの社会を生きるすべての人にとって必須の教養となっていく可能性があります。

ソフトバンクグループが乗り越えるべき巨大な壁

ソフトバンクグループが描くフィジカルAIの未来は非常に壮大ですが、その実現への道のりは決して平坦ではありません。この買収を真の成功に導くためには、いくつかの巨大な壁を乗り越える必要があります。まず技術的な課題として、ABBが持つ卓越したハードウェア技術と、ソフトバンクグループが誇るAIや半導体といったソフトウェア技術を、真にシームレスに融合させることが挙げられます。歴史も文化も異なる巨大組織同士の統合は、技術的なすり合わせ以上に、組織文化の融合という難しい課題を伴います。

また、管理された工場環境とは異なり、一般家庭や屋外といった不確実性の高い現実世界で、人間と安全に共存できるロボットを開発するには、まだ多くの技術的ブレークスルーが必要です。経済的な側面では、この巨額の買収資金を回収し、いかにして収益性の高いビジネスモデルを確立するかが問われます。ロボット市場の競争は世界的に激化しており、期待通りの利益を上げるためには、他社を圧倒する付加価値を提供し続けなければなりません。さらに、最も重要かつ困難な課題が、社会的な受容性の問題です。フィジカルAIの普及は、既存の雇用を奪うのではないかという人々の不安を煽る可能性があります。技術開発と並行して、雇用の移行を支援する社会的な仕組み作りへの貢献や、AIが暴走した際の責任の所在といった倫理的・法的な課題に対しても、真摯に向き合い、社会的なコンセンサスを形成していく努力が不可欠となるでしょう。

今後の展望

AIが単なる分析ツールやチャットボットに留まらず、物理的な実体を持って私たちの世界で活動を始める。今回の買収は、そんな未来への大きな一歩です。しかし、この壮大なビジョンが社会に真に根付くためには、単に高性能なロボットを開発するだけでは不十分です。産業や社会の基盤そのものを変革するような、新たな仕組みや発想が不可欠となります。ここでは、今回の買収を起点として考えられる、フィジカルAIの未来像を3つの視点から考察します。

「Robot as a Service (RaaS)」の本格化と産業のサービス化

現在、高性能な産業用ロボットは非常に高価であり、導入できるのは資金力のある大企業に限られているのが実情です。しかし、ソフトバンクグループは通信事業で培った月額課金モデルのノウハウを、このロボティクス事業に応用する可能性があります。つまり、ロボットという「モノ」を売り切るのではなく、ロボットが提供する労働力や機能を「サービス」として月額料金で提供する「Robot as a Service(RaaS)」モデルを本格的に展開することが考えられます。これまでロボット導入を諦めていた中小企業や小規模な農家、個人経営の飲食店なども、必要な時に必要な分だけ、低コストで最新のロボット技術の恩恵を受けられるようになります。例えば、農家が収穫期の間だけ自動収穫ロボットをレンタルしたり、建設会社が特定の工事期間だけ資材運搬ロボットをサブスクリプション契約したりするのです。この動きは、企業の設備投資のあり方を根本から変え、固定費を変動費化させることで、より柔軟でリスクの低い経営を可能にします。さらに、ソフトバンクグループは、サービスとして提供する全てのロボットから収集される膨大な稼働データを解析し、業界全体の生産性向上に貢献するコンサルティングや、新たな保険商品を開発するなど、データ駆動型のビジネスを多角的に展開していくでしょう。これは単なるロボットの普及を超え、あらゆる産業のオペレーションをサービスとして提供するプラットフォーマーを目指す、壮大な戦略の一環と見ることができます。

デジタルツインと連携した次世代社会インフラの構築

フィジカルAIがその能力を最大限に発揮するためには、活動する現実世界を正確に理解し、次に行うべき最適な行動を予測する能力が不可欠です。この課題を解決する鍵として、「デジタルツイン」という技術との融合が考えられます。デジタルツインとは、工場や都市、交通網といった現実世界の物理的な環境を、そっくりそのままデジタルの仮想空間上にリアルタイムで再現する技術です。今回の買収の真の価値は、ABBのロボットを、このデジタルツインを構築・更新するための「現実世界における目・手・足」として活用することにあるのかもしれません。例えば、無数のロボットやセンサーが収集した都市の人流や交通量、インフラの老朽化状況といったデータをリアルタイムでデジタルツインに反映します。するとAIは、仮想空間上で渋滞を発生させずに物資を配送する最適なルートをシミュレーションし、その結果を自動運転トラックや配送ロボットに指示として送ります。また、橋やトンネルの劣化状況をデジタルツイン上で精密に再現・予測し、ロボットが自動で修繕作業を行うといったことも可能になります。これは、個々のロボットを賢くするだけでなく、都市や社会全体を一個の巨大な自己最適化システムへと進化させる試みです。ソフトバンクグループは、通信インフラとフィジカルAI、そしてデジタルツインを統合することで、未来のスマートシティや社会インフラを管理・運営する中核的なプラットフォームの提供者となることを目指しているのではないでしょうか。

「パーソナル・フィジカルAI」の誕生と個人の創造性の解放

ABBの強みは産業用ロボットにありますが、ソフトバンクグループのビジョンは、その領域に留まらないと考えるのが自然です。かつて同社が挑戦した「Pepper」の経験と、今回の買収で得る高度なマニピュレーション技術、そして傘下のArmが開発する超低消費電力のAIチップが組み合わさった時、その先に見えるのは「パーソナル・フィジカルAI」、すなわち一家に一台、一人一体のパートナーロボットの時代の到来です。それは、単に掃除や料理といった家事を代行する便利な機械ではありません。人間の創造性を物理世界で具現化するための究極のツールとなる可能性があります。例えば、アーティストが頭の中に思い描いた複雑な彫刻のイメージをAIに伝えると、パーソナル・フィジカルAIが素材を正確に削り出し、現実の作品として生み出してくれる。身体的な制約を持つクリエイターが、ロボットを自らの新たな「身体」として操り、ダイナミックな創作活動を行う。あるいは、子どもたちが考えた全く新しいおもちゃの設計図を、AIロボットが3Dプリンターなどと連携してその場で形にしてくれる。このように、フィジカルAIは、これまで専門的な技術や高価な設備、あるいは身体的な能力がなければ実現できなかったことを、誰もがアイデアさえあれば実現できるようにする「創造性の民主化」を促します。それは、AIが人間の仕事を奪うという悲観的な未来像とは全く異なる、AIが人間の可能性を拡張する、真に豊かな時代の幕開けを予感させるものです。