さくらインターネットの新サービス「さくらのAI Engine」を解説

生成AIのビジネス活用が急速に広がる一方、多くの企業はその導入過程で、専門知識の不足、高額な計算資源の確保、そして複雑な運用といった高い壁に直面しています。特に、AIモデルを実際に動かす「推論」フェーズのコストと運用負荷は、実用化を阻む大きな要因となっています。この課題を解決すべく、さくらインターネットが新たな一手を打ち出しました。本記事では、生成AIの社会実装を加速させる可能性を秘めた新サービス「さくらのAI Engine」が、企業の悩みにどう応え、どのような未来を切り拓こうとしているのかを明らかにするため、本プロジェクトの詳細を考察します。

生成AI活用の新たな障壁「推論コスト問題」とは

生成AIがビジネスの世界に登場して数年が経ち、その活用は一部の先進的な取り組みから、より実用的な業務改善のツールへと移行しつつあります。顧客対応の自動化、マーケティングコンテンツの生成、社内文書の要約など、その応用範囲は日々広がりを見せています。しかし、この技術革新の光が強まる一方で、その影には多くの企業が直面する根深い課題が存在します。それが、AIモデルを開発する「学習」フェーズの後に待ち受ける、「推論」フェーズにおけるコストと運用の障壁です。推論とは、学習済みのAIモデルを使って、実際にユーザーからの要求に応じた回答や画像を生成する処理を指します。この推論処理は、ユーザーの利用が増えれば増えるほど、膨大な計算資源を継続的に消費するため、運用コストが雪だるま式に膨らんでしまうケースが少なくありません。自社で高性能なGPUサーバーを調達・維持管理するには莫大な投資と高度な専門知識が必要となり、多くの企業にとって、この「推論コスト問題」がAI活用の本格的な普及を阻む最後の壁となっているのです。

さくらインターネットが投じる一手「さくらのAI Engine」の全貌

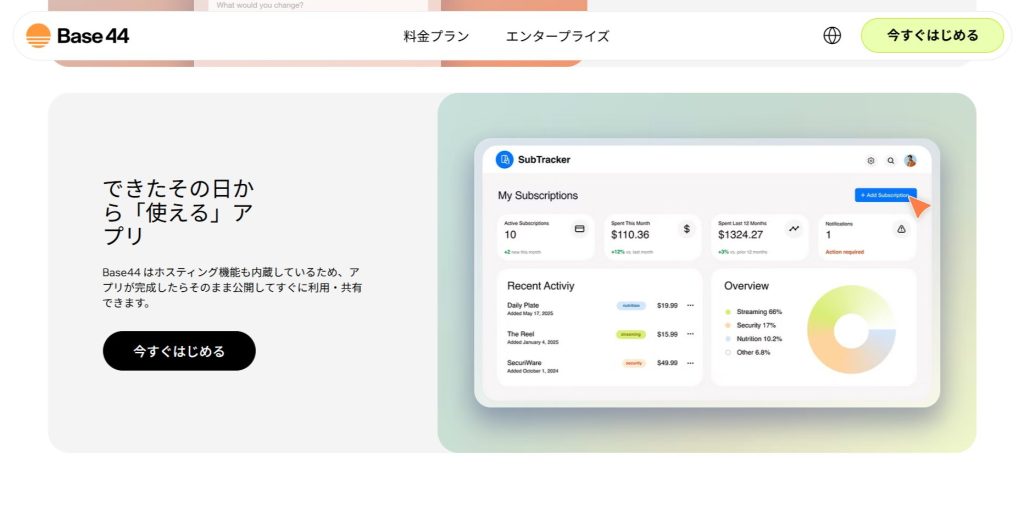

多くの企業が直面する推論フェーズの課題に対し、長年日本のインターネットインフラを支えてきたさくらインターネットが、一つの明確な回答を提示しました。それが、2025年9月より提供を開始する生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」です。このサービスは、AI活用のハードルを下げることを目的として設計されており、その核心には3つの特徴的なアプローチがあります。

推論処理に特化した高効率インフラ

「さくらのAI Engine」のGPUには、NVIDIAのものが採用されています。このGPUは、膨大な計算が求められる大規模言語モデル(LLM)の推論処理に最適化されており、卓越したパフォーマンスを発揮します。さくらインターネットは、この高性能GPUを単に提供するだけでなく、推論処理の効率を最大化するためのサーバー構成やシステムチューニングを施していると考えられます。ユーザーは自前で高価なハードウェア資産を保有することなく、必要な時に必要なだけ、極めて高いコストパフォーマンスで推論処理能力を利用できるようになります。これは、AIの運用コスト、特にTCO(総所有コスト)を大幅に削減し、これまで予算の制約でAI導入を躊躇していた企業にとって、大きな福音となるでしょう。

API連携で実現する手軽なAI導入

本サービスのもう一つの大きな特徴は、その導入の手軽さにあります。ユーザーは、複雑なインフラの構築やAIモデルの管理・運用を意識することなく、提供されるAPIを自社のアプリケーションやシステムに組み込むだけで、高度な生成AI機能を利用開始できます。これは、AIに関する深い専門知識を持たない開発者でも、迅速にAIサービスを開発・展開できることを意味します。例えば、既存の顧客管理システムに文章要約機能を付け加えたり、自社のWebサービスにチャットボットを統合したりといったことが、わずかなコード記述で実現可能になると期待されます。開発サイクルの短縮とエンジニアの負担軽減は、企業の競争力を直接的に向上させる重要な要素であり、本サービスがその強力な触媒となる可能性を秘めています。

厳選されたオープンソースLLMを提供

「さくらのAI Engine」では、単に計算基盤を提供するだけでなく、高性能なオープンソースの大規模言語モデル(LLM)も併せて提供されます。サービス開始時には、世界的に評価の高いモデルがラインナップされています。さらに重要なのは、これらのモデルがさくらインターネットによって独自にチューニングされた上で提供される点です。ユーザーは煩雑なモデルの選定や環境構築、最適化作業から解放され、すぐにビジネス価値の創出に集中できます。今後、音声認識や画像生成など、多様なモデルが追加される予定であり、企業の幅広いニーズに応えるAIプラットフォームへと成長していくことが期待されます。

なぜ今「さくらのAI Engine」が選ばれるのか?他社にはない3つの強み

生成AIのプラットフォームは国内外の巨大IT企業も提供しており、競争は激化しています。その中で、「さくらのAI Engine」が多くの日本企業にとって魅力的な選択肢となりうるのは、単なる機能や価格だけではない、同社ならではの独自の強みがあるからです。ここでは、他社サービスとの差別化要因となる3つのポイントを深掘りします。

国内データセンターがもたらす絶対的な安心感

ビジネスでAIを活用する上で、データの取り扱いは最も慎重さが求められる要素の一つです。特に、顧客情報や企業の機密情報などを扱う場合、データが国外のサーバーに転送されることへの懸念は計り知れません。「さくらのAI Engine」は、同社が長年培ってきた信頼性の高い国内のデータセンターで全てのサービスが運用されます。ユーザーのデータが国外に流出するリスクを根本から排除し、日本の法律や各種ガイドラインに準拠した、セキュアなAI活用が保証されます。この「データの国内完結」という点は、セキュリティやデータガバナンスを最優先事項と考える金融機関、医療機関、そして官公庁などにとって、他には代えがたい大きなメリットとなるでしょう。

既存サービスとの連携によるシームレスな開発環境

さくらインターネットは、「さくらのクラウド」や物理サーバーを提供する「さくらの専用サーバPHY」など、多岐にわたるクラウドサービスを展開しています。今回の「さくらのAI Engine」は、これらの既存サービスと極めて高い親和性を持つように設計されていると推測されます。例えば、AIモデルのファインチューニングや追加学習を「さくらのクラウド」上で行い、完成したモデルを「さくらのAI Engine」で本番運用するといった、学習から推論までの一連のプロセスを、同一事業者が提供するシームレスな環境で完結させることが可能になることが考えられます。システム間の連携がスムーズになるだけでなく、サポート窓口の一元化や請求の一本化など、運用管理面での負担も大幅に軽減されることが期待できます。

コスト構造の変革を目指す料金体系

本サービスは「推論」に特化し、GPUリソースを効率的に利用することで、ユーザーにとって利用しやすい価格設定を目指していることが伺えます。これは、AI導入における最大の障壁であるコスト構造そのものを変革しようとする意欲の表れとも解釈できます。自社でGPUサーバーを購入・運用する場合と比較して、初期投資を大幅に抑制できるだけでなく、需要の変動に応じて柔軟にリソースを増減させることで、無駄なコストを徹底的に排除できると考えられます。このようなコスト効率の高さは、潤沢な開発予算を持たない中小企業やスタートアップにとって、革新的なAIサービスを創出する大きなチャンスをもたらし、日本のAIエコシステム全体の活性化に貢献する可能性があります。

日本のAIビジネスを加速させるインフラの役割

「さくらのAI Engine」の登場は、日本のAIビジネス全体の未来にとって重要な意味を持つと考えられます。現在、世界のAI開発は、海外の巨大ITプラットフォーマーが提供する基盤に大きく依存しているのが実情です。もちろん、これらのサービスは非常に高性能で優れたものですが、一方で、国内のデータや技術が海外に集中してしまうことへの懸念や、特定の企業への過度な依存がもたらすリスクも指摘されています。このような状況下で、日本の企業であるさくらインターネットが、国内データセンターを基盤とした高性能なAIインフラを提供することは、技術的な選択肢を広げるだけでなく、「デジタル主権」を確保するという観点からも極めて意義深いと言えるでしょう。国内企業が、自国のインフラ上で安心してデータを預け、革新的なAIサービスを開発・展開できる環境が整うことは、日本の産業競争力を根本から支えることに繋がります。また、このサービスが起爆剤となり、これまでAI活用に踏み出せなかった多くの企業が参入することで、新たなビジネスや雇用が創出され、日本経済全体のデジタルシフトが加速していくことも期待されます。さくらインターネットの今回の取り組みは、日本のAI産業が自律的な成長を遂げるための、重要な礎を築く一歩となるのかもしれません。

今後の展望

AIが真に企業活動の中核を担うためには、単なる導入や実験を超えて、学習し続ける仕組みを業務基盤に組み込むことが不可欠です。この文脈において、「さくらのAI Engine」のような推論基盤は、どのような未来を拓く可能性があるのでしょうか。

特定業界・業務に特化した「特化型AI Engine」の可能性

現在、「さくらのAI Engine」は汎用的な高性能LLMを提供することからスタートしますが、その真価が発揮されるのは、特定の業界や業務に深く特化したモデルが提供されるようになった時かもしれません。将来的には、医療分野における画像診断支援AI、法務分野の契約書レビューAI、金融分野の市場予測AI、製造業における設計支援AIなど、各ドメインの専門知識とデータで高度にファインチューニングされた「特化型AI」が、APIサービスとしてマーケットプレイスのように提供される未来が考えられます。さくらインターネット自身が全ての特化型AIを開発するのではなく、様々なAI開発企業が「さくらのAI Engine」をプラットフォームとして活用し、自社のAIモデルをサービスとして提供するエコシステムが形成される可能性もあります。ユーザー企業は、自社で膨大なコストと時間をかけて専門的なAIを開発する必要がなくなり、まるでスマートフォンのアプリを選ぶように、自社の課題解決に最適なAIをAPI経由で即座に利用できるようになるでしょう。これにより、特にリソースの限られる中小企業でも、業界最高水準のAIを自社サービスに組み込むことが可能となり、ニッチな市場で革新的なビジネスが次々と生まれる土壌が育まれるのではないでしょうか。

エッジコンピューティングとの融合による次世代AIソリューション

クラウド上で大規模な計算処理を行うAIモデルは非常に強力ですが、全ての処理をクラウドに集約することが最適とは限りません。特に、リアルタイム性が求められる工場の生産ラインでの異常検知や、自動運転、店舗での顧客行動の即時分析などでは、データが発生したその場所(エッジ)で瞬時にAI処理を行う必要があります。「さくらのAI Engine」は現在クラウドベースのサービスですが、将来的にはこのクラウドの強力な計算能力と、エッジコンピューティングを融合させたハイブリッドなAI基盤へと進化していく可能性があります。例えば、エッジデバイス側では軽量化されたモデルが稼働し、基本的な推論やデータの一次処理を低遅延で実行します。そして、エッジで処理しきれない複雑な分析や、モデルの再学習に必要な大量のデータは、セキュアなネットワークを通じて「さくらのAI Engine」が稼働するクラウドに送られ、大規模な計算処理が行われる、といった分業体制です。このようなアーキテクチャは、通信帯域の負荷を軽減し、オフライン環境でも一定のAI機能を維持できるといったメリットも生み出します。クラウドとエッジが協調して動作する次世代のAIソリューション基盤として、本サービスが中核的な役割を担う未来が期待されます。

データ主権を重視した「連合学習プラットフォーム」への進化

「国内データセンターでの運用」という強みは、将来的にさらに高度な価値を生み出す可能性があります。それが、プライバシー保護とデータ活用の両立を可能にする「連合学習(Federated Learning)」のプラットフォームへの進化です。連合学習とは、個々の企業や組織が保有する元データを外部に一切出すことなく、それぞれのローカル環境でAIモデルを学習させ、その学習結果(モデルの更新情報)だけをサーバーに集約して、より高性能な統合モデルを構築する技術です。例えば、複数の金融機関が、互いに取引データを共有することなく、それぞれのデータで不正検知モデルを学習させ、その知見だけを統合することで、業界全体としてより精度の高い不正検知システムを構築できます。医療分野でも、各病院が患者のプライバシー情報を秘匿したまま、診断支援AIの精度を共同で向上させることが可能になります。「さくらのAI Engine」が、この連合学習を実行するための中央サーバー、すなわちセキュアな学習結果の統合・管理基盤としての役割を担うのです。これは、データ主権という現代の重要課題に対する強力なソリューションとなり、企業や業界の垣根を越えた、新たなレベルでの「協調と競争」を促進する、革新的な社会インフラへと発展する可能性を秘めていると言えるでしょう。