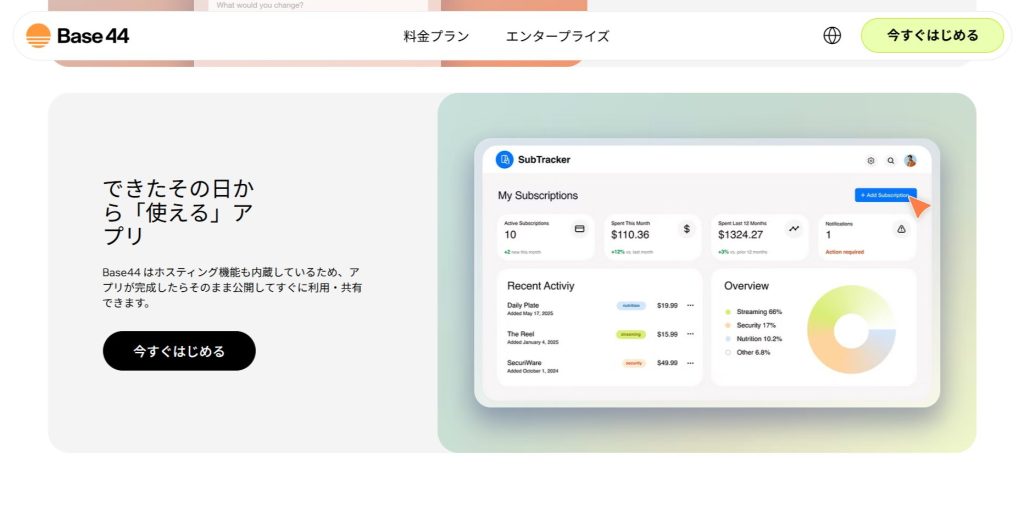

ロボットが自ら考え判断する時代へ!「フィジカルAI」が社会を変える

近年、急速な進化を遂げたAI技術は、主にデジタル空間での情報処理を中心に発展してきました。しかし、その知能が物理的な身体(ロボット)と結びつくことで、現実世界の課題解決に貢献する「フィジカルAI」への期待が急速に高まっています。少子高齢化による労働力不足や、インフラ老朽化、頻発する自然災害など、日本が直面する多くの社会課題に対して、フィジカルAIを搭載したロボットは有効な解決策となり得ます。政府もこの分野を国家戦略の柱と位置づけており、産業競争力の強化に向けた大きな転換点となる可能性があるため、本プロジェクトの詳細を考察します。

現実世界とつながるAIへの進化

これまでAIといえば、主にインターネット上の膨大なデータを学習し、文章を生成したり、画像を認識したりといった、いわゆるデジタル空間での活用が中心でした。しかし今、その潮流は大きな転換点を迎えています。AIがロボットという「身体」を得て、私たちが生活する物理空間で能動的に働きかける「フィジカルAI」という概念が注目を集めているのです。

この背景には、避けては通れない深刻な社会課題の存在があります。特に日本では、少子高齢化による労働人口の減少が加速しており、製造業や建設、物流、農業、介護といった、人の手による作業が不可欠な「フィジカル産業」の現場では、人手不足が事業継続を脅かすほどの事態となっています。こうした状況を打破する切り札として、人に代わって、あるいは人と協力して、複雑で多様な現実世界のタスクをこなせる自律的なロボット、すなわちフィジカルAIへの期待が高まっているのです。これは単なる労働力の代替にとどまりません。危険な場所での作業や、人には難しい精密な作業を任せることで、より安全で質の高い社会インフラを構築することにも繋がると考えられています。

フィジカルAIがもたらす産業構造の変革

フィジカルAIは、単なる労働力不足の解消にとどまらず、日本の産業構造そのものを根底から変えるほどの大きな可能性を秘めています。ロボットが自律的に状況を判断し、作業を遂行できるようになることで、これまで人間が担ってきた役割が再定義され、新たな価値創造のサイクルが生まれると期待されています。ここでは、フィジカルAIがもたらす具体的な変革を3つの側面から見ていきます。

予測不能な現場での生産性向上

従来の産業用ロボットは、事前にプログラムされた単一の作業を正確に繰り返すことは得意でしたが、状況が少しでも変わると対応できないという硬直性がありました。しかし、フィジカルAIを搭載したロボットは、センサーで周囲の環境をリアルタイムに認識し、AIがその場で最適な行動を判断できます。例えば、建設現場で資材の山から必要なものを自ら見つけて運んだり、農業で一つ一つの野菜の熟れ具合を見極めて収穫したりといった、これまで人間にしかできなかった柔軟な作業が可能になります。これにより、規格化が難しい多品種少量生産の現場や、天候など不確定要素の多い屋外作業においても、ロボット活用による自動化が進み、生産性が飛躍的に向上することが見込まれます。

労働集約型産業の課題解決

物流倉庫でのピッキング作業や、介護施設での身体的な介助、インフラ点検における高所作業など、私たちの社会は依然として多くの労働集約的な業務に支えられています。これらの仕事は、人々の生活に不可欠でありながら、担い手の確保が年々難しくなっています。フィジカルAIロボットは、こうした現場に導入されることで、従業員の負担を大幅に軽減します。例えば、重量物の運搬をロボットが担うことで、作業者はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、労働環境の改善にも繋がります。これは、単に人手を補うだけでなく、誰もが働きやすい社会を実現するための重要な一歩と言えるでしょう。人間とロボットがそれぞれの得意分野を活かして協働する未来が現実のものとなります。

新たなサービスの創出と市場拡大

フィジカルAIの普及は、既存産業の効率化だけでなく、これまで存在しなかった新しいサービスやビジネスモデルを生み出す原動力にもなります。家庭内での家事代行や高齢者の見守り、店舗での接客や清掃、災害現場での人命救助や復旧作業など、ロボットが活躍できる領域は無限に広がっています。特に、個々のニーズに合わせたパーソナライズされたサービス提供が可能になる点は大きな特徴です。例えば、各家庭の状況に合わせて掃除や調理をこなす家事支援ロボットや、利用者の健康状態を常に把握し、異常があれば即座に対応する見守りロボットなどが考えられます。こうした新たなロボットサービスの市場が立ち上がることで、経済全体に大きなインパクトを与えることが期待されています。

社会実装に向けた多角的な課題

フィジカルAIが描く未来は非常に魅力的ですが、その実現までにはいくつかの乗り越えるべき壁が存在します。最先端の技術を研究室から社会の隅々へと届け、誰もがその恩恵を受けられるようにするためには、技術的な課題だけでなく、法律や倫理、さらには人々の意識といった、多角的な視点からの取り組みが不可欠です。ここでは、社会実装に向けて克服すべき主要な課題を3つの観点から整理します。

安全性と汎用性を両立する技術的ハードル

フィジカルAIロボットが現実世界で活動するためには、何よりもまず「安全性」の確保が絶対条件となります。予測不能な環境で人間と共存する以上、人や物に危害を加える可能性を徹底的に排除しなければなりません。現在の技術では、ロボットが周囲の状況を100%正確に認識し、常に安全な行動を選択できるとは言い切れないのが実情です。さらに、特定の作業に特化したロボットではなく、様々なタスクを柔軟にこなせる「汎用性」も求められます。人間の作業は、些細な状況変化への対応や、複数の道具を使い分けるといった高度な判断の連続であり、これをロボットで再現するには、認識能力、判断能力、そして物理的な操作能力の全てにおいて、さらなる技術的ブレークスルーが必要とされています。

ルール作りと倫理的なコンセンサス形成

自律的に判断し行動するロボットが社会に普及すると、新たな法的・倫理的な問題が生じます。例えば、ロボットが事故を起こした場合、その責任は所有者、製造者、あるいはAI開発者の誰が負うべきかという問題は、明確なルールがまだ存在しません。また、ロボットが集める膨大なセンサーデータには、個人のプライバシーに関わる情報が含まれる可能性があり、その取り扱いについても社会的な合意形成が必要です。さらに、ロボットの判断基準が特定の価値観に偏らないようにする「AI倫理」の問題も避けては通れません。技術開発と並行して、こうした社会的なルール作りを進め、人々が安心してロボットを受け入れられる環境を整備していくことが極めて重要になります。

社会的受容性の醸成と人材育成

新しい技術が社会に浸透するためには、人々がその価値を理解し、ポジティブに受け入れる「社会的受容性」が欠かせません。「ロボットに仕事を奪われるのではないか」といった漠然とした不安や、未知の技術に対する抵抗感を和らげるための丁寧な対話と情報提供が求められます。また、フィジカルAIを開発・運用・保守できる高度なスキルを持つ人材の育成も急務です。ロボット工学やAIだけでなく、倫理や法律、さらには各産業分野の専門知識を併せ持つ、文理融合型の人材が不可欠となります。教育機関と産業界が連携し、将来のニーズを見据えた体系的な人材育成プログラムを構築することが、この分野における日本の競争力を左右する鍵となるでしょう。

日本の強みを活かした国家戦略

世界中でフィジカルAIの開発競争が激化する中、日本がこの分野で再び世界をリードするためには、自国の強みを最大限に活かした独自の戦略が不可欠です。日本は、長年にわたって高品質なロボットを製造してきた「ロボット大国」としての歴史と実績があります。特に、精密な動作を可能にするモーターや減速機、センサーといった基幹部品(コンポーネント)の技術力は世界トップクラスであり、これはフィジカルAIの「身体」を作る上で極めて大きなアドバンテージとなります。

しかし、これからの時代は、優れたハードウェアを作るだけでは十分ではありません。そのハードウェアを賢く動かすためのAI、すなわち「頭脳」の部分での競争力をいかに高めるかが勝負の分かれ目となります。日本政府は、この点を重要視しており、AI開発の基盤となる計算資源や質の高い学習データの整備を国家プロジェクトとして推進しています。さらに、特定の企業や研究機関だけでなく、様々なプレイヤーが協力し、技術やデータを共有できるような「オープンな開発環境」の構築を目指しています。産学官が一体となり、日本の強みであるハードウェア技術と、これから強化していくソフトウェア・AI技術を融合させることで、世界に勝るフィジカルAIエコシステムを築き上げようとしているのです。

今後の展望

フィジカルAIは、単に便利な道具として社会に導入されるだけでなく、私たちの働き方や生活、さらには社会のあり方そのものを大きく変える可能性を秘めています。その技術が本格的に社会に根付いた時、どのような未来が待っているのでしょうか。ここでは、記事全体の内容を踏まえ、フィジカルAIが拓く未来の社会像について、考察します。

「集合知」としてのロボットプラットフォームの出現

将来的には、個々のロボットが独立して動くだけでなくネットワークを介して互いに連携し、知識やスキルを共有する「ロボットプラットフォーム」が構築されると考えられます。例えば、ある建設現場で一台のロボットが新しい作業方法を学習した場合、その成功体験やスキルデータがクラウドにアップロードされ、瞬時に日本中、あるいは世界中の同型ロボットに共有されるような世界です。これにより、一体のロボットの経験が、全ロボットの能力向上に直結するようになります。これは、いわばロボット版の「集合知」であり、技術進化のスピードを飛躍的に加速させるでしょう。さらに、このプラットフォームは、単なる技術共有の場にとどまりません。ロボットが収集した現実世界の膨大なデータ(例えば、インフラの劣化状況や農作物の生育データなど)は、新たな社会課題の発見や、より高度な社会シミュレーションに活用できる貴重な資源となります。企業や研究者は、このプラットフォーム上で新しいロボット用のアプリケーションを開発・販売できるようになり、スマートフォンアプリ市場のような巨大な新経済圏が生まれる可能性も推測されます。

人間の能力拡張と新たなクリエイティビティの開花

フィジカルAIは、人間の仕事を奪う存在ではなく、むしろ人間の能力を拡張し、創造性を最大限に引き出すためのパートナーになると考えられます。例えば、熟練技能者が持つ繊細な手先の感覚や暗黙知をデータ化し、ロボットアームを通じて遠隔地の若手技術者に伝えたり、あるいはその技術を複数のロボットで再現したりすることが可能になります。これにより、貴重な匠の技が、後継者不足で失われることなく、次世代へと継承・発展していくでしょう。また、危険で単調な物理的作業から解放された人間は、より企画・設計・改善といった創造的な業務に時間とエネルギーを注げるようになります。デザイナーが思い描いた複雑な形状のオブジェを、AIロボットが瞬時に制作したり、研究者が考案した新しい実験プロセスを、ロボットが24時間体制で正確に実行したりするなど、人間の「ひらめき」を物理世界で具現化するスピードと精度が格段に向上します。これは、ものづくりからアート、科学研究に至るまで、あらゆる分野で人間の創造活動を加速させる起爆剤となるに違いありません。