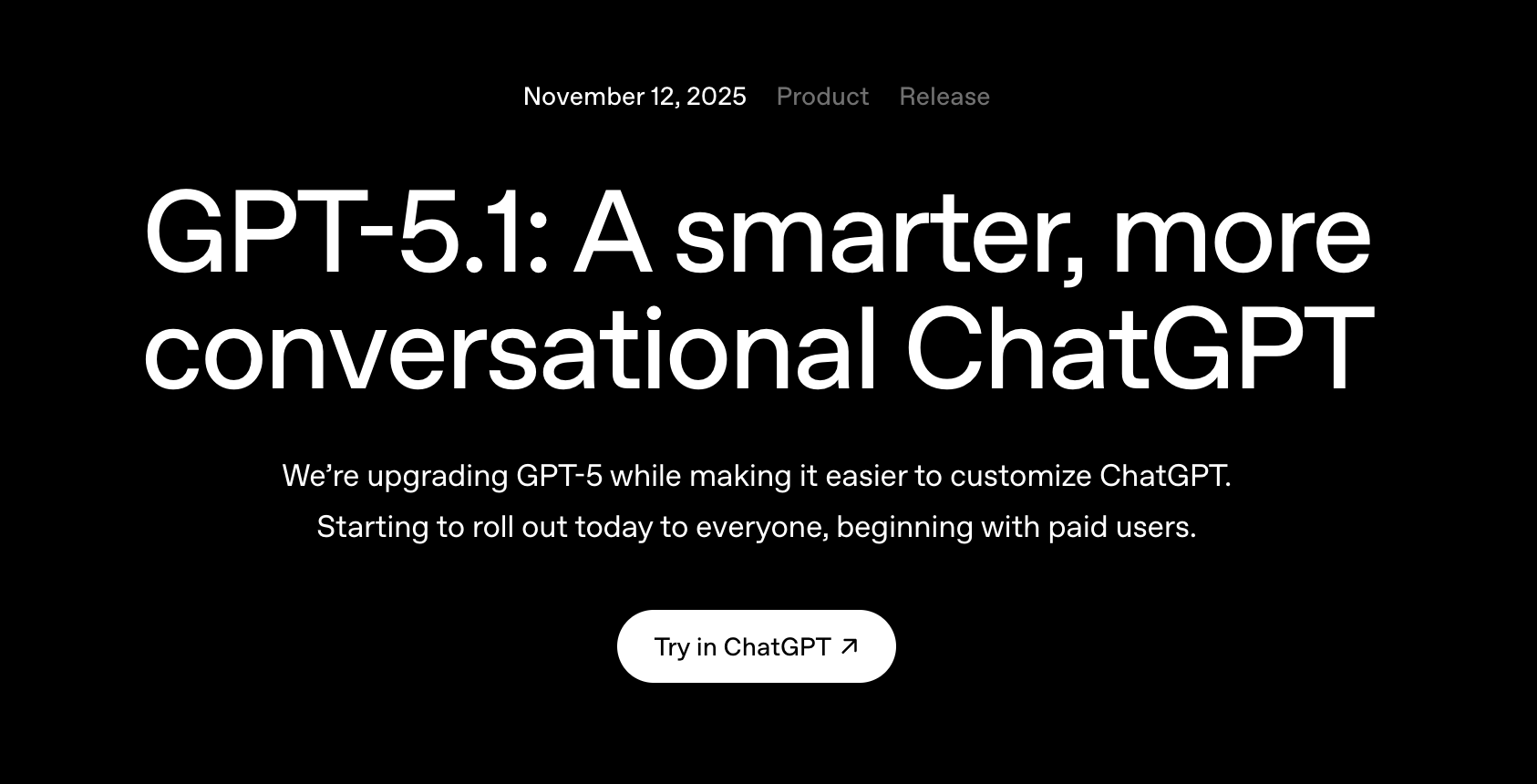

OpenAIがGPT-5.1を発表!「賢いツール」から「心通うパートナー」へ

2025年11月、OpenAIはGPT-5シリーズのメジャーアップデートとなる「GPT-5.1」を発表しました。AI技術の進化は、単なる処理能力や知識量の向上だけでなく、いかに人間と円滑なコミュニケーションを取れるかという「対話の質」の領域へと急速にシフトしています。今回のアップデートでは、知性の向上はもちろんのこと、AIの「温かみ」や「応答スタイル」といった、これまで機械的とされてきた側面に大きな焦点が当てられました。

AIが私たちの日常やビジネスにおいて、より深く、より身近な存在へと変貌を遂げようとしている今、この最新モデルがどのような可能性を秘めているのかを理解することは非常に重要です。GPT-5.1が提示するAIとの新たな関係性を探るため、本プロジェクトの詳細を考察します。

GPT-5.1が切り開く新たな知性と対話体験

2025年11月に発表されたGPT-5.1は、既存のGPT-5シリーズを基盤としながらも、その中核的な能力とユーザー体験の両面で著しい進化を遂げたモデルです。OpenAIがこのアップデートで強く打ち出したのは、AIが単に「賢い」だけでなく、「対話しやすい存在」であるべきだという明確なビジョンです。ユーザーからは知性だけでなく、対話の楽しさや心地よさを求める声が強く寄せられ、GPT-5.1は、このニーズに応える形で、知性とコミュニケーションスタイルの両方を大幅に改善したとのことです。

具体的には、中核となる2つのモデル「Instant」と「Thinking」がそれぞれアップグレードされ、より人間らしい温かみや文脈理解、そして柔軟な応答性を獲得しています。さらに、ユーザーがAIの「個性」や「口調」をより直感的に設定できるパーソナライゼーション機能も大幅に強化されました。これは、AIが画一的なツールから、個々のユーザーに寄り添うパートナーへと進化していく上での重要な一歩と言えるでしょう。

参考ページ:https://openai.com/index/gpt-5-1/

進化した2つのコアモデル:GPT-5.1 Instant & Thinking

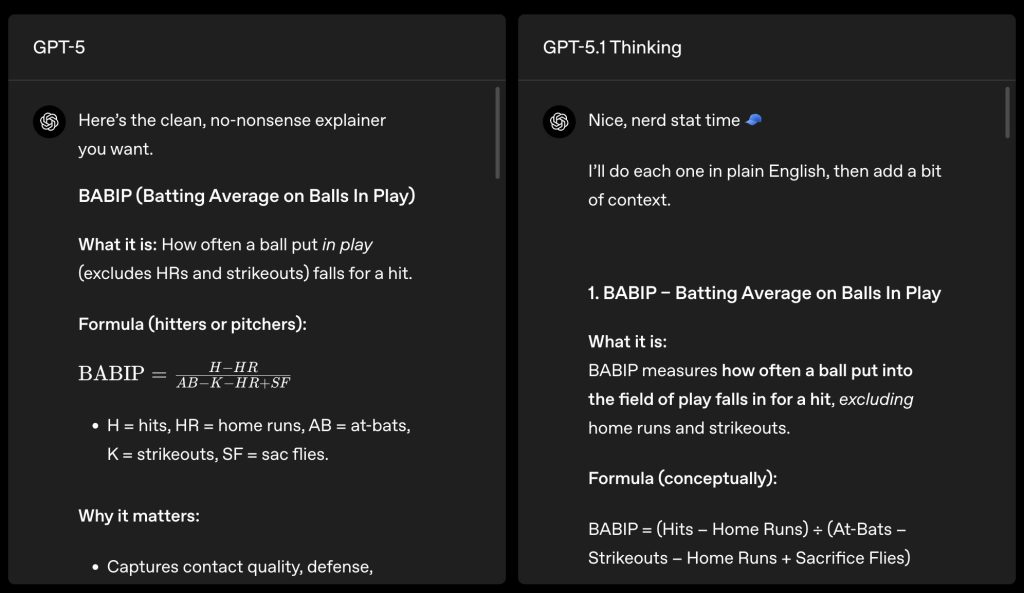

今回のアップデートの核心は、GPT-5.1を構成する2つの主要モデル「Instant」と「Thinking」の進化にあります。これらは単に性能が向上しただけでなく、応答の質や思考のプロセスにおいて、より洗練されたアプローチを採用しています。ここでは、それぞれのモデルがどのように進化したのか、その詳細を3つの側面から解説します。

日常の対話をより豊かにする「GPT-5.1 Instant」

「Instant」は、ChatGPTで最も広く利用されているモデルであり、今回のアップデートで最も大きな進化を遂げたと言えるかもしれません。新しいInstantモデルは、デフォルトでより「温かみ」があり、会話的で、時には「遊び心」を感じさせる応答を生成するように調整されています。これは、AIとのやり取りが単なる情報検索ではなく、より自然で楽しい体験になることを目指した結果と考えられます。また、ユーザーの指示に対する追従性も向上しており、より意図を汲み取った回答が期待できます。さらに注目すべきは、これまで上位モデルの特徴であった「適応型推論(adaptive reasoning)」をInstantモデルが初めて搭載した点です。日常的な簡単な質問には従来通り迅速に応答しつつ、数学やコーディングのようなより挑戦的な課題に直面した際には、自動的に思考を深めてより正確な答えを導き出す能力を獲得したと報告されています。

高度な推論をより身近にする「GPT-5.1 Thinking」

「Thinking」は、GPTシリーズにおける高度な推論を担当する最上位モデルです。今回の「5.1」アップデートでは、その「効率性」と「理解しやすさ」が大幅に改善されました。最大の変更点は、質問の難易度に応じて「思考時間」をより精密に動的に調整できるようになったことです。簡単なタスクに対しては従来よりも応答速度が向上し、逆に非常に複雑な問題に対しては、より多くの時間をかけて粘り強く思考し、より徹底的な回答を生成できるようになったとされています。ユーザーは単純なタスクで待たされるストレスから解放されると同時に、困難な問題に対してはAIの深い洞察を期待できるようになります。さらに、応答の明確さも向上しており、専門用語や難解な表現を避け、より平易な言葉で技術的な概念などを説明できるようになった点も、ビジネスや教育現場での活用を後押しする重要な改善点です。

「適応型推論」がもたらす効率と精度の両立

今回のアップデートで特に注目すべき概念が「適応型推論」です。これはInstantモデルにも搭載され、Thinkingモデルではその効率性が向上しました。この技術は、AIがすべての質問に対して画一的なリソースを投入するのではなく、タスクの難易度を自ら判断し、必要な分だけ思考を巡らせる仕組みであると推察されます。例えば、簡単な挨拶や事実確認には瞬時に応答し、複雑なロジックや創造性が求められるタスクには、モデル内部で追加の思考ステップを踏むといった具合です。この「思考のギアチェンジ」とも言える能力は、AIの応答速度(効率性)と回答の質(精度)という、時に相反する要素を両立させるための鍵となります。特にInstantモデルがこの能力を得たことで、ユーザーはモデルを意識的に切り替えることなく、日常的な対話の中でシームレスにAIの高度な知性を引き出せるようになると考えられます。

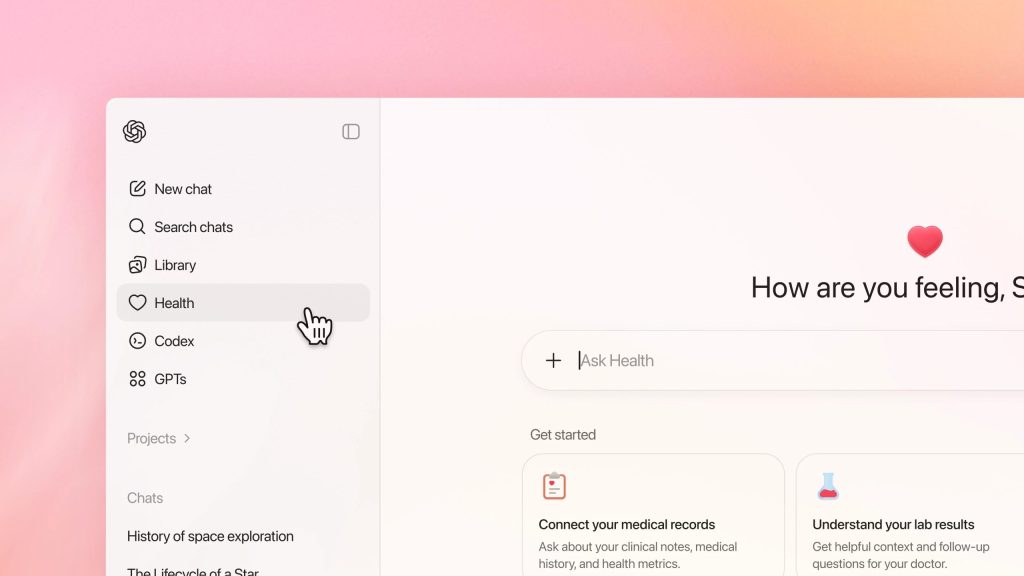

「あなたらしさ」をAIに反映したパーソナライゼーション機能

GPT-5.1の進化は、AIの頭脳にあたるコアモデルの性能向上だけにとどまりません。AIを「使う」体験、すなわちユーザーインターフェースや対話の「感触」を司るパーソナライゼーション機能も、同様に大きな進化を遂げています。OpenAIは、人によってAIに求める応答スタイルが多様であることを深く理解しており、誰もが自分にとって最適なAIと対話できるようにすることを目指しているようです。

直感的に選べる6つの「トーン」

AIとの対話において、「どのような口調で答えてほしいか」は、ユーザー体験を大きく左右する要素です。GPT-5.1では、この「トーン(口調)」のプリセットオプションが改良されました。ソースによると、従来の「Default」、「Friendly(フレンドリー、旧Listener)」、「Efficient(効率的)」は引き続き利用可能でありながら、新たに「Professional(プロフェッショナル)」、「Candid(率直)」、「Quirky(風変わり)」の3つが追加されました。このラインナップは、ユーザーがAIをどのような場面で、どのような役割として使いたいかという一般的なニーズを反映したものと考えられます。例えば、ビジネス文書の作成支援には「Professional」を、率直な意見が欲しい時には「Candid」を選ぶといった使い分けが、より直感的かつ迅速に行えるようになります。

より細やかな「自分好み」の設定へ

プリセットされたトーン選択に加え、より詳細なカスタマイズを望むユーザーの声に応えるため、OpenAIは新たな実験的機能の展開も開始するとしています。この機能を使うことで、ユーザーはChatGPTの応答の「簡潔さ」、「温かみ」、「スキャンしやすさ(読みやすさ)」、さらには「絵文字の使用頻度」といった特性を、設定画面から直接微調整できるようになる見込みです。これは、AIの「性格」や「コミュニケーションスタイル」を、ユーザー自身がより細かくデザインできるようになったことを意味します。将来的には、AIが会話の流れからユーザーの好みを察知し、「もう少し簡潔に話しましょうか?」といった形で設定変更を提案する機能も含まれているとされ、AIとの関係性がよりダイナミックなものになることが予想されます。

全チャットへの即時反映が実現する一貫した対話体験

これまでのChatGPTでは、カスタム指示やトーンの設定を変更しても、その内容は新しく開始されたチャットにしか適用されませんでした。しかし、GPT-5.1のアップデートに伴い、この仕様が大幅に改善されたことが報告されています。パーソナライゼーション設定で行った変更が、進行中の会話を含むすべてのチャットに「即時反映される」ようになったとのことです。これはユーザー体験における小さな、しかし非常に重要な変更点です。例えば、ある会話の途中で「もっと専門的なトーンで話してほしい」と感じた際、設定を変更すればその場ですぐにAIの口調が切り替わります。AIとの対話体験に一貫性が生まれ、ユーザーはよりスムーズに、自分の望むスタイルでAIとの協働作業を続けられるようになります。

スムーズな移行と将来への布石:GPT-5.1の展開戦略

OpenAIは、GPT-5.1という強力な新モデルをリリースするにあたり、ユーザーが混乱なく新機能へ移行できるよう、綿密な展開戦略を立てていることが伺えます。まず、この新しいモデル群は、ProやBusinessなどの有料プランユーザーから先行して順次展開され、その後、無料ユーザーやログアウトしているユーザーにも提供が拡大される予定です。この段階的なアプローチは、新モデルの安定したパフォーマンスを維持しながら、広範囲なユーザーベースに対応するための標準的な手法と言えます。特に注目すべきは、Enterprise(企業向け)やEdu(教育機関向け)プランに対して、7日間の早期アクセス期間が設けられている点です。これはデフォルトではオフになっており、管理者が意図的に有効化することで、組織として新モデルの影響を事前に評価・検証できる時間的猶予を与えるものと解釈できます。 さらに、APIを通じてもGPT-5.1 InstantとThinkingが提供されるため、開発者は自身のサービスやアプリケーションに最新のAI機能を組み込むことが可能になります。一方で、急激な変化を望まないユーザーへの配慮もなされています。ソースによれば、従来のGPT-5モデル(InstantおよびThinking)は、有料購読者向けに限り、リリースから3ヶ月間は「レガシーモデル」として引き続き利用可能とされています。この移行期間は、ユーザーが自身のペースで新旧モデルを比較・評価し、新しい対話スタイルに適応するために設けられたものと考えられます。

今後の展望

GPT-5.1の登場は、AIが単なる情報処理やタスク処理のツールであるという段階を超え、私たちの日常や業務において、より深く関与する「パートナー」としての役割を本格的に担い始める転換点となる可能性を秘めています。AIが「賢さ」だけでなく「対話の質」や「個性」をも獲得しようとしている今、私たちはその進化をどう受け止め、活用していくべきなのでしょうか。

「対話スタイル」の追求が拓く、AIの社会実装の新たな可能性

これまで、AIモデルの性能評価は、主に数学的な問題解決能力や知識の正確性といった「知性」の側面で測られてきました。しかし、GPT-5.1が「温かみ」「遊び心」「共感」といったコミュニケーションスタイルを前面に押し出してきたことは、AIの評価軸そのものが変化し始めていることを示唆しています。このシフトは、これまでAIの導入が難しいとされてきた、より高度で繊細な対人コミュニケーションが求められる分野への応用を大きく加速させると考えられます。 例えば、教育現場において、生徒一人ひとりの理解度や性格に合わせて「Friendly」なトーンで励ましながら指導するAIチューターや、「Quirky」なスタイルで創造的な思考を刺激するAIは、学習体験を根本的に変えるかもしれません。また、メンタルヘルスケアの領域では、「共感的」な応答ができるAIが、専門家によるカウンセリングへの橋渡しや、日常的な心の支えとして機能する可能性が考えられます。 さらに、企業の顧客対応においても、「Professional」なトーンを維持しつつ、状況に応じて柔軟に対応できるAIは、顧客満足度の向上に直結します。このように、AIが状況や相手に応じた「適切なペルソナ(人格)」を使い分けられるようになることで、単なる自動応答システムを超え、ブランドの「顔」として機能する未来もそう遠くはないと推察されます。

「適応型推論」の一般化による、AIの処理効率とエネルギー問題への示唆

GPT-5.1の技術的な核心の一つに、「適応型推論」の採用と洗練が挙げられます。最上位のThinkingモデルがタスクに応じて思考時間を動的に変えるだけでなく、最も広く使われるInstantモデルにもこの機能が搭載されたという事実は、非常に重要です。これは、AIが常に100%の力で稼働するのではなく、いわば「思考のギアチェンジ」を自動で行う仕組みが一般化し始めたことを意味します。 このアプローチは、AIの性能向上と常に表裏一体で語られてきた、膨大な計算リソースとそれに伴う消費電力の問題に対する、現実的な回答の一つとなり得ます。AIが自らタスクの難易度を判断し、簡単な処理は「省エネモード」でこなし、複雑な推論が必要な時だけ「フルパワーモード」に切り替える。このような「賢いリソース配分」が実現すれば、AIの運用コストを劇的に下げる可能性があります。 長期的には、この技術の進展が、AIの持続可能性(サステナビリティ)を高めることに直結すると考えられます。より少ないエネルギーでより賢いAIが稼働できるようになれば、スマートフォンやIoTデバイスといった、リソースが限られたエッジデバイス上でも高度なAIが動作する未来が近づきます。これは、クラウドへの常時接続を前提としない、より高速でプライバシー性の高いAI利用の普及にもつながる重要な一歩と言えるでしょう。

パーソナライゼーションの深化と「AIアイデンティティ」の確立

今回のアップデートで示されたパーソナライゼーション機能の充実は、AIが「万人のための単一の答え」を出す存在から、「個人のための最適化された存在」へと大きく舵を切ったことを示しています。トーンの選択、簡潔さや絵文字使用の微調整、さらにはAIがユーザーの好みを学習して設定変更を提案する機能。これらが意味するのは、ユーザーがAIを「育てる」という感覚の芽生えです。 今後この方向性がさらに進むと、私たちは単にAIを使うだけでなく、自分専用のAIアシスタントに独自の「性格」や「専門知識」、「対話スタイル」を付与し、まさに「AIアイデンティティ」を確立させていくことになるかもしれません。それは、自分の業務を完璧に理解し、自分の好むコミュニケーションスタイルでサポートしてくれる「デジタルの分身」あるいは「最高の相棒」を持つことに近い体験でしょう。 このような高度にパーソナライズされたAIは、個人の生産性を飛躍的に高める一方で、新たな課題も提示します。私たちは、そのAIが生成した意見や判断を、どこまでAI自身のものとみなし、どこからを「自分好みにチューニングされた結果」として客観視すべきでしょうか。また、自分を完璧に理解してくれるAIへの情緒的な依存が強まる可能性や、そのAIに蓄積された膨大な個人データのプライバシー管理といった倫理的な議論も、技術の進展と並行して深めていく必要があると考えられます。