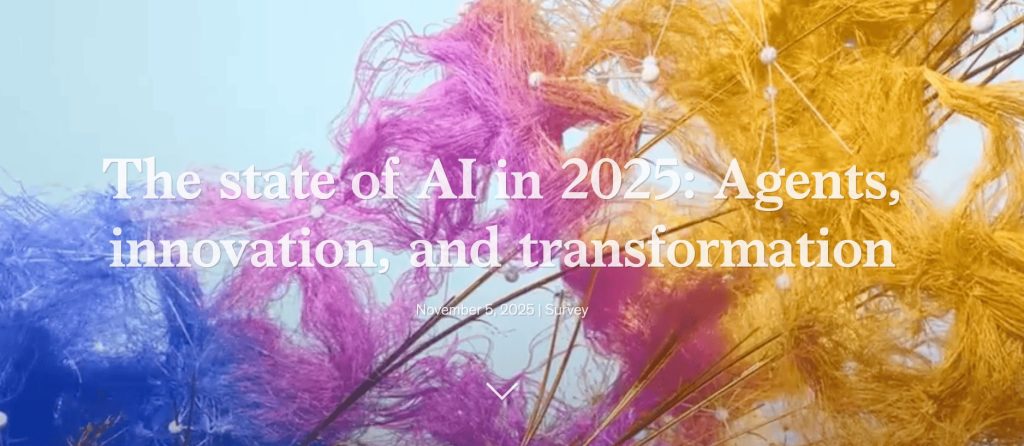

【マッキンゼー】AI導入の最新レポート「State of AI 2025」を解説

2025年、マッキンゼー・アンド・カンパニー(以下、マッキンゼー)は「The State of AI」の最新レポートを発表しました。生成AIの登場以降、技術導入の波が早急に企業に浸透していますが、その一方で「導入はしたものの、期待したほどの成果が出ていない」という声が大多数を占める現象が明らかになっています。同調査によれば、AI導入の成否は技術力そのものよりも、むしろAIを前提とした「ワークフローの再設計」や組織的な変革を実行できるかどうかにかかっています。多くの企業がパイロット段階(実験)で足踏みし、本格的な価値創出に至らない中、一部の「ハイパフォーマー」と呼ばれる企業群が成果を独占し始めている構造が浮き彫りになりました。本記事では、このAI活用における「格差」の構造と、成功企業に共通する要因を解き明かすため、本プロジェクトの詳細を考察します。

AI導入の急速な普及と「価値創出」という新たな課題

生成AIの登場から数年が経過し、AIはもはや一部の先進企業だけのものではなくなりました。マッキンゼーが発表した2025年版の最新グローバル調査「The State of AI」によれば、調査対象となった組織のうち、実に88%が少なくとも一つの業務機能においてAIを「定常的に使用している」と回答しています。これは昨年の78%からさらに増加しており、AIの導入が「試行」の段階を終え、本格的な「普及」のフェーズに入ったことを明確に示しています。さらに注目すべきは、生成AIだけでなく、自律的にタスクを実行できる「エージェントAI」についても、本格的な導入拡大を開始し、39%が実験段階にあると回答している点です。技術の進化と社会実装のスピードは、多くの専門家の予測を上回る勢いで加速しています。 しかし、この急速な普及の裏で、新たな、そしてより深刻な課題が浮き彫りになっています。それは「導入は進んでいるが、ビジネス上の価値(収益インパクト)に結びついていない」という現実です。同調査では、AIを導入している企業の大多数が、いまだ税引前利益への重大なインパクトを実感できていないというデータも示されており、技術の導入と価値の創出との間に大きなギャップが存在することが明らかになりました。AI活用の戦場は、「いかに導入するか」から「いかにして価値を生み出すか」という、より困難なステージへと移行したと言えるでしょう。

参考ページ:https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai#/

企業のAI活用の実態:導入と成果

AI導入がこれほどまでに一般化する一方で、なぜ多くの企業が目に見える収益向上に結びつけられていないのでしょうか。この「導入率」と「成果」の間に生じた大きな溝が生じています。マッキンゼーのデータを紐解くと、構造的な要因が見え、本項ではその実態を3つの側面から分析します。

拡散する「水平的ユースケース」

AI導入の初期段階で多くの企業が取り組むのが、全社的なチャットボットや、従業員向けの文書作成支援コパイロットといった「水平的ユースケース」です。これらは導入のハードルが比較的低く、多くの従業員がAIに触れる機会を提供できるため、一見するとAI活用の推進に貢献しているように見えます。しかし、マッキンゼーの分析によれば、これらのユースケースは「効果が拡散的」であるという課題を抱えています。つまり、個々の従業員の細かな生産性向上には寄与するものの、それが組織全体の具体的なコスト削減や売上増加として測定されにくいのです。結果として、企業は「AIを導入した」という事実に満足してしまい、投資対効果(ROI)が曖昧なまま、次のステップに進めなくなる可能性が指摘されています。

パイロット段階を超える「垂直的ユースケース」の壁

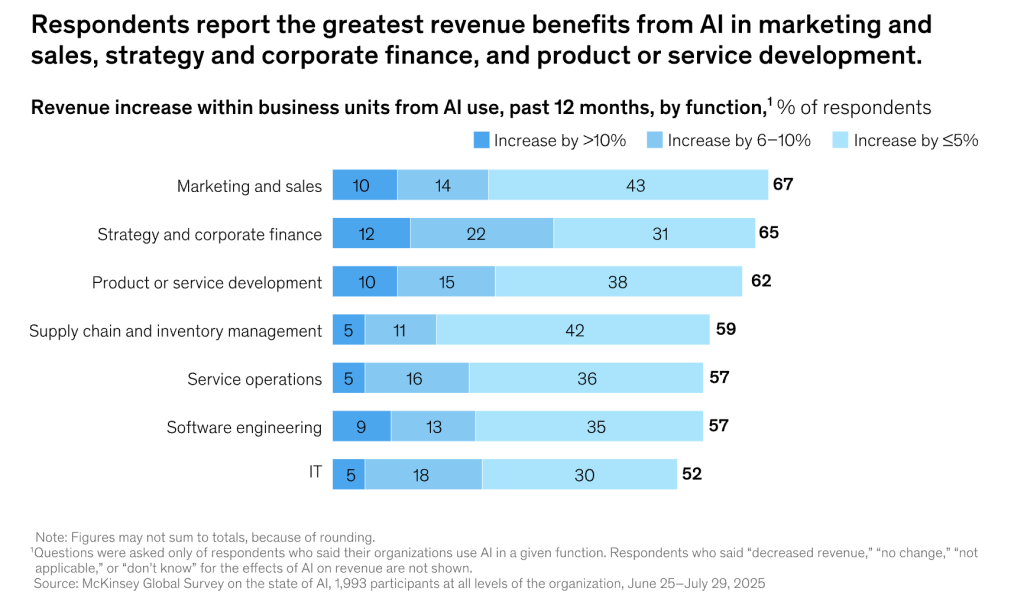

一方で、AIが真に大きなビジネス価値を生み出すと期待されているのが、「垂直的ユースケース」です。これは、マーケティングキャンペーンの最適化、サプライチェーンの需要予測、新製品の研究開発といった、特定の業務機能に深く特化したAIの活用方法を指します。これらは利益に直結する可能性が高いとされています。しかし、マッキンゼーの調査によれば、多くの企業がこの垂直的ユースケースにおいて「パイロット段階(実験)」の壁を突破できずにいます。その背景には、既存システムとの連携といった「技術的障壁」、AI活用を前提としていない「組織的障壁」、質の高い学習データが不足する「データの障壁」、そして変化を恐れる「文化的障壁」が複雑に絡み合っていると推察されます。インパクトの大きな活用法ほど、実装へのハードルが高いというジレンマがここには存在します。

AI活用の二極化:「ハイパフォーマー」と「その他」の格差

「水平的ユースケース」で停滞し、「垂直的ユースケース」の壁に直面する企業が大多数を占める中、AI活用から莫大な価値を引き出している一部の企業群が存在します。マッキンゼーは、これらの企業を「AIハイパフォーマー」と定義しています。調査によれば、ハイパフォーマー企業は、そうでない企業に比べ、AIを単なる効率化ツールではなく「自社のビジネスに変革的な変化をもたらす手段」として位置づける傾向が3倍以上も高いことが分かっています。彼らはAIに対して大胆な投資と明確な目標設定を行い、経営トップの強いリーダーシップのもとで全社的な変革を推進しています。この結果、AIの導入が急速に進む一方で、その恩恵を享受できる企業とそうでない企業との「AI格差」が、むしろ拡大しているという厳しい現実が浮き彫りになりました。

価値創出の鍵となる「実験」から「実装」へ移行する企業の条件

AI導入の初期段階を乗り越え、パイロットの壁を突破し、真のビジネス価値を生み出す「ハイパフォーマー」になるためには、一体何が必要なのでしょうか。技術の導入だけで終わらせないための条件は、決して単純ではありません。マッキンゼーの調査結果は、成功する組織に共通する、技術導入を超えた3つの重要な取り組みを示唆しています。

ワークフローの再設計

マッキンゼーの分析において、AIの導入が利益インパクトに結びつく最大の要因として特定されたのが、「ワークフローの再設計」です。これは、単に既存の業務プロセスにAIツールを追加する「後付け」のアプローチとは全く異なります。「リワイヤリング(配線の引き直し)」という言葉が示す通り、AIが業務の中心に存在することを前提として、仕事の進め方、判断の基準、人間の役割そのものを根本から見直し、再構築することを意味します。例えば、従来は担当者の経験と勘に頼っていた業務を、AIによるデータ分析と予測に置き換え、人間はAIの提示した選択肢を評価・承認するというプロセスに組み替えるといった変革です。この「業務の再設計」こそが、AIの能力を最大限に引き出し、価値に転換するための最も重要な鍵であると報告されています。

経営層のコミットメントとガバナンス体制

AIによるワークフローの再設計は、現場部門だけの努力では決して実現できません。部署間の利害対立や、既存プロセスへの抵抗勢力を乗り越えるためには、経営層の強力なコミットメントが不可欠です。マッキンゼーの調査では、成功している企業ほど、経営幹部が自らAIツールの利用を実践し、その価値を社内に示す「ロールモデル」となっていることが分かっています。また、AIの活用が全社的に広がるにつれて、そのリスク管理も重要な経営課題となります。ハイパフォーマー企業は、AIガバナンスを監督する上級職(例えばChief AI Officerなど)を任命し、AIがもたらす倫理的、法的なリスクに対して組織的に対応する体制を早期に構築しています。AI活用は、もはや技術部門だけの課題ではなく、全社的な戦略とガバナンスの問題として捉えられています。

人材への投資:再教育と新規採用の両輪

AIを前提とした新しいワークフローを動かすためには、当然ながら「人」の変革も必要となります。AIの能力を理解し、それを使いこなし、さらにはAIと協働できるスキルセットが、あらゆる従業員に求められるようになります。マッキンゼーの調査によれば、AI先進企業は、既存の従業員に対してAI関連のスキルを習得させる「再教育(リトレーニング)」に多大な投資を行っています。それと同時に、データサイエンティストやAIエンジニアといった高度な専門知識を持つ人材を「新規採用」することも怠っていません。この「社内育成」と「外部獲得」の両輪を回すことで、AIを活用するための強固な人材基盤を構築しています。AI時代の人材戦略は、単なる頭数の確保ではなく、組織全体のAIリテラシーを引き上げる「質的転換」が求められているのです。

「エージェントAI」の台頭と企業の備え

今回のマッキンゼーの調査データが示す未来の中で、特に際立っているのが「エージェントAI」の急速な台頭です。これは、従来の生成AIがユーザーからの指示に対して応答する「アシスタント」としての役割が中心だったのに対し、より高度な自律性を持ったAIの形態を指します。エージェントAIは、与えられた目標(例えば「来月の売上予測レポートを作成し、関係者に配布する」)を達成するために、自ら計画を立て、必要な情報を収集し、複数のアプリケーションを操作し、タスクを実行できる能力を持つとされています。 調査によれば、既に39%もの組織がこのエージェントAIシステムを本格的にスケーリング(導入拡大)しており、実験段階にあると回答しています。この数値は、この新技術がいかに驚異的なスピードでビジネスの現場に浸透し始めているかを示しています。 エージェントAIの普及は、企業にとって「生産性の飛躍的な向上」という大きなチャンスをもたらします。

これまで人間が時間をかけて行っていた複雑なデータ分析、システム間の情報連携、定型的な顧客対応といった業務の多くを、AIが自律的に「代行」できるようになる可能性があるためです。しかし、この強力な技術は、同時に新たなリスクと課題をもたらします。自律的に動作するということは、AIの判断ミスや予期せぬ行動が、ビジネスに深刻な影響を与える可能性も高まることを意味します。 企業は今、生成AIの活用において直面している「価値創出の壁」や「ワークフローの再設計」という現在の課題に取り組むと同時に、この「エージェントAI」という、より強力で複雑な次なる波にいかに備えるかという、二重の戦略的課題に直面しているのです。マッキンゼーのデータは、AIの進化の時計が止まらない中で、企業もまた、これまでにない速度での適応と変革を迫られている現実を浮き彫りにしています。

今後の展望

生成AIの登場から数年、企業の業務現場でもAI活用は急速に進みつつあります。しかし「PoC(概念実証)はうまくいったが、本格導入では定着しない」あるいは「導入したが収益に結びつかない」という声が大多数を占めるのが現実です。その背景には、AIが単発の支援ツールにとどまり、業務の中で継続的に成長し、価値を生み出す仕組みに組み込まれていない現状があります。AIが真に企業活動の中核を担うためには、単なる導入や実験を超えて、AIの存在を前提とした業務基盤そのものを再構築することが不可欠です。

「ワークフローの再設計」から「AIネイティブな組織設計」への移行

マッキンゼーのレポートは、「ワークフローの再設計」こそがAIから価値を引き出す最大の鍵であると明確に指摘しています。しかし、この言葉が持つ真の意味は、単なる業務プロセスの見直しや効率化にとどまらない、より根本的な「組織設計」そのものの変革であると推察されます。これまでのAI導入は、多くの場合、既存の組織構造や職務分掌を前提とし、その中にAIという新しい「ツール」をどう組み込むか、という発想が中心でした。しかし、ハイパフォーマー企業が目指している「変革」とは、AIが業務の中心に存在することを前提とした「AIネイティブ」な組織体制への移行ではないでしょうか。 例えば、従来は「マーケティング部」「営業部」「開発部」といった機能別に縦割りされていた組織が、AIエージェントを共通のハブとして連携する、より流動的で「ミッションベース」のチーム(アジャイルチーム)に再編されていく未来が考えられます。データ入力やレポーティング、初期分析といった多くの定型業務はAIが自律的に担い、人間に求められる役割は、AIの出力結果を解釈・評価し、より高度な戦略的意思決定を行う「AIマネージャー」や、AIの性能を維持・向上させる「AIトレーナー」といったものにシフトしていくでしょう。この移行を実現するためには、単なる技術研修(リスキリング)を超えた「アンラーニング」、すなわち既存業務の成功体験や固定化されたプロセスへの固執を捨てることが、組織全体として求められます。マッキンゼーが指摘する「文化的障壁」の核心は、まさにこの点にあると考えられます。今後は、AIの技術的導入だけでなく、AIを前提とした人事評価制度、意思決定のスピード、そして組織文化そのものをゼロベースで再構築できるかどうかが、企業の競争力を左右する最大の分岐点となるでしょう。

「垂直的ユースケース」から横断的なAI活用へ

AIの導入は進んでいるにもかかわらず、多くの企業で収益インパクトが出ていないという現象の核心には、「垂直的ユースケース」(特定の業務機能に特化したAI)がパイロット段階を脱せないという問題があります。高い価値を生む可能性を秘めたAI活用が、技術的・組織的な障壁によって「実験室」から出られずにいるのです。この状況を打破し、パラドックスを解消するためには、AI開発の「民主化」が不可欠なステップとなると考えられます。 現在、高度な垂直的AIの開発は、専門的な技術力と膨大なクリーンデータ、そして多大な計算リソースを必要とするため、一部のハイパフォーマー企業や中央集権的なIT・データサイエンス部門に集中しがちです。しかし、この中央集権型のアプローチでは、現場の多様かつ細分化されたニーズに迅速に応えることができず、結果として活用されないAIになりかねません。 この課題を解消する鍵は、現場の業務担当者自身が、高度なプログラミング知識なしに、自分たちの業務課題に特化したAIを容易に構築・改善できる「ローコード/ノーコードAIプラットフォーム」の劇的な進化と普及にあると推察されます。将来的には、現場の担当者が「過去のクレーム履歴データから、解約の予兆パターンを分析するAIエージェントを作ってほしい」と自然言語で指示するだけで、AIが自律的にデータパイプラインを構築し、適切なモデルを選択・訓練し、既存の業務フローに組み込むといったことが可能になると予想されます。これにより、パイロット段階で停滞する最大の原因であった技術的・組織的障壁が劇的に下がり、現場主導での高速な価値創出サイクル(仮説検証)が実現するのではないでしょうか。

「エージェントAI」のガバナンスと「人間とAIの協働」モデルの再定義

マッキンゼーの調査で「エージェントAI」の急速な台頭が示されたことは、AIの役割が人間の「支援(アシスタント)」から、業務の「自律実行(エージェント)」へと、その本質的な役割が移行し始めている時代の到来を告げています。この移行は、これまでとは比較にならないレベルでの生産性向上をもたらす可能性を秘めていると同時に、これまでにない高度なガバナンスと倫理的な課題を企業に突きつけることになります。 AIが自律的に意思決定を行い、顧客との対話や基幹システムの操作まで行うようになると、「AIが引き起こしたシステム障害や顧客への損害の責任は誰が負うのか」「AIの判断プロセスは人間が理解できる形で透明化されているか」「AIが学習したデータに差別的なバイアスが含まれていないか」といった問題が、単なる理論上のリスクではなく、現実のビジネスリスクとして顕在化します。 今後は、単にAIの利用を制限したり、リスクを恐れて活用をためらったりする受動的なガバナンスではなく、AIの自律性を最大限に活かしつつ、人間の監督者がどのタイミングで、どのように介入・監督すべきかを定めた「人間とAIの新たな協働モデル」を早急に再定義することが求められます。例えば、AIの判断がもたらすリスクの重要度に応じて、人間の承認ステップを必須とするプロセスを設計したり、AIの行動ログを常時監視し、異常な振る舞いを即座に検知する別のAI(監査AI)を配置したりすることが考えられます。