さくらインターネット、国産生成AI基盤「さくらのAI Engine」始動 RAGや音声認識もAPIで実装可能に

2025年9月24日、さくらインターネット株式会社(大阪市)は、生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」を一般提供すると発表した。

これにより大規模言語モデルを含む基盤モデルをAPI経由で容易に活用でき、国内外の企業や自治体の生成AI導入を後押しする。

生成AIを容易に組み込むAPI基盤を提供開始

さくらインターネットは、クラウドサービス「高火力」を基盤に開発した生成AI向け推論(※1)API基盤「さくらのAI Engine」を一般提供した。

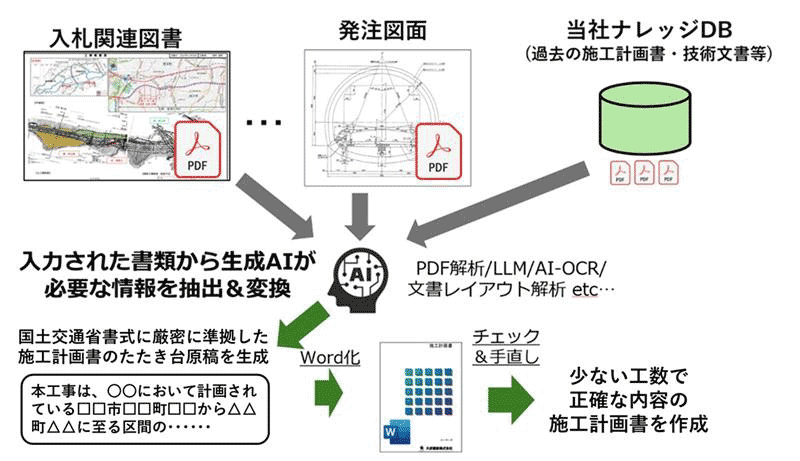

同サービスは「さくらのクラウド」のコントロールパネルから利用でき、チャット生成や音声認識、検索拡張生成(RAG ※2)を最小限の開発工数で導入可能にする。

特に、ベクトルデータベースと連携するRAGをAPIとして提供する点が特徴である。

利用環境は同社が運営する国内データセンター上に構築され、機密性の高い情報を国内完結で扱えるため、公共分野や金融など高いセキュリティ要件を持つ領域にも適用可能である。

また推論処理にはNVIDIA製GPUを採用し、複雑な生成処理に安定した性能を発揮する。

料金体系は「基盤モデル無償プラン」と「従量課金プラン」の二種類を用意し、「従量課金プラン」では超過利用分の料金が発生する。

「gpt-oss-120b」や「llm-jp-3.1-8x13b-instruct4」を含む複数の基盤モデルが利用可能である。

同社は併せて「さくらの生成AIプラットフォーム」の名称を「さくらのAI」に変更した。

※1 推論(inference):学習済みモデルのパラメータを更新せず、入力データに基づき結果を生成する処理。

※2 RAG(Retrieval Augmented Generation):社内文書や外部知識を検索・抽出し、その情報をもとに大規模言語モデルに回答を生成させる技術。

国内完結と拡張性が生む利点 一方で利用拡大に課題も

「さくらのAI Engine」の一般提供は、国内企業が生成AIを業務に取り込む動きを加速させる可能性が高い。

とりわけ、セキュリティやデータ主権を確保しつつ国内完結で利用できる点は、自治体や金融機関の導入を後押しするとみられる。

国外クラウド利用に慎重な組織にとって、国産の信頼性ある基盤は有力な選択肢となるだろう。

さらに、APIベースの提供により開発コストを抑えられることから、中小企業やスタートアップにとっても導入のハードルは低くなりそうだ。

複数の基盤モデルを用途ごとに選べる柔軟性は、幅広い業界での実装を可能にし、利用シーンの拡大につながると考えられる。

一方で、推論コストや電力消費の増加といった負担は避けられず、大規模運用におけるコスト管理は今後の課題となるだろう。

また、海外の生成AIモデルが進化を続けるなか、国産モデルが競争力を維持できるかは注視すべき点だと推測できる。

今後は、自治体での住民サービス改善や企業の業務効率化など、具体的な成果が蓄積されるかどうかが採用拡大のカギになるだろう。

さくらインターネットが「さくらのAI」を軸に事例を増やし、国内生成AI基盤の存在感を強めていけば、国内市場における信頼性の高い選択肢として定着していくと予想できる。

さくらインターネット ニュースリリース:

関連記事:PFN・さくらインターネット・NICT、国産生成AI大規模言語モデルを共同開発へ

https://plus-web3.com/media/latestnews_1010_5348/