double jump .tokyoとBifrostが提携 JPYC活用の法人向けDeFiレンディング提供へ

2025年10月23日、double jump .tokyo株式会社と株式会社Bifrostは、日本円建てステーブルコイン「JPYC」を活用した企業向けDeFiレンディングの提供に向けて連携を開始した。

法人財務に適したステーブルコイン運用モデルの確立を目指す。

法人向けに「JPYC」活用のDeFiレンディング基盤を構築

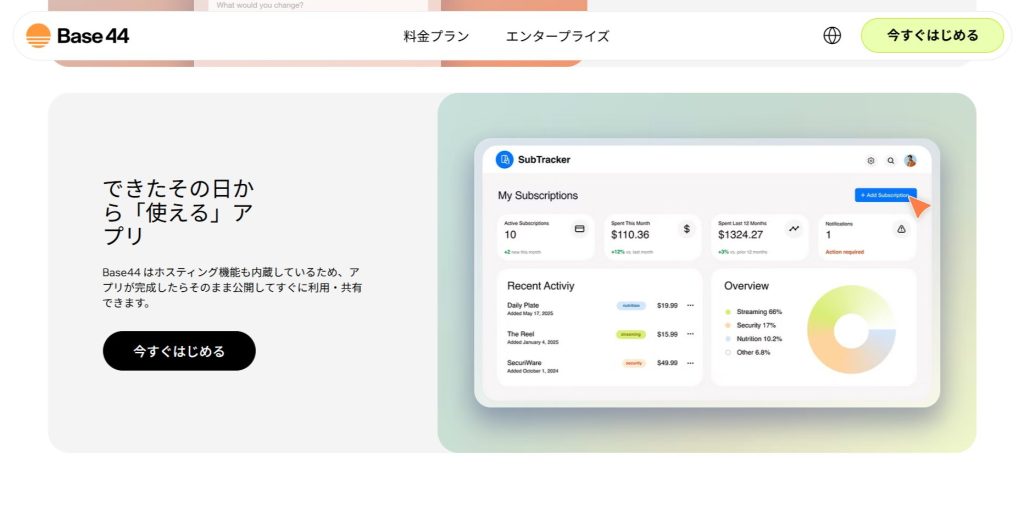

double jump .tokyoは、Bifrostが提供する分散型金融(DeFi)プラットフォーム「BTCFi Boost」と提携することを発表した。

自社の企業向けウォレットサービス「N Suite」を基盤に、日本円建てステーブルコイン「JPYC」を活用したDeFiレンディング技術への取り組みを開始する。

DeFiレンディングは、スマートコントラクトを介して資産を貸し借りし、預入側が金利を得られる仕組みを指す。

「JPYC」は日本円と同等の価値を持つステーブルコイン(※)であり、法定通貨と連動した安定性が企業の財務戦略における導入を後押ししている。

今回の取り組みでは、N Suiteのセルフカストディウォレットおよびマルチシグ承認ワークフローを活用し、企業がJPYCを安全かつ制度整合的に運用できる仕組みを整備する。

両社は、ブロックチェーン上でJPYCをレンディングプロトコルへ接続する技術連携を進めており、商用展開を視野に入れた初期実装フェーズとして検証を進めている。

企業がN Suite上で自社ウォレットを通じて保有するデジタル資産を効率的に活用できる環境を整備することで、Web3時代における法人トレジャリー戦略の新モデルを形成する狙いだ。

※ステーブルコイン:法定通貨などに連動して価格を安定させた暗号資産。JPYCは日本円と1対1で価値を保つよう設計されている。

企業財務の透明化と流動性拡大へ Web3会計基盤の有力候補に

今回の連携により、従来の暗号資産運用が抱えていたリスク管理や内部統制の課題に対し、N Suiteを通じたガバナンス強化とDeFi活用の両立の可能性が高まると考えられる。

特に、企業がJPYCを活用して流動性を確保しつつ、オンチェーン上での資金運用を行える点は、財務効率と透明性の両立に寄与すると見られる。

一方で、法制度面の整備は依然として課題であるため、DeFiを法人財務に組み込むにはガイドラインの更新と会計基準の明確化が求められるだろう。

double jump .tokyoは今後、BifrostをはじめとするWeb3パートナーとの協業を拡大し、N Suiteを中核とした制度適合型インフラを強化する方針だ。

ステーブルコインを活用した法人向けレンディングの普及が進めば、企業財務のデジタル化と資産流動性の実用的な選択肢となる可能性もありそうだ。

関連記事:

ナッジカード、ステーブルコインJPYC返済を開始 VISA加盟店で利用可能