Googleの新ツール「Opal」とは?コーディング不要でワークフローをAIで自動化

AIの可能性が語られる一方で、「現場では活かしきれていない」という課題も依然として根強く存在します。多くの企業で、AIの活用は依然として一部の専門家や技術部門に限られ、アイデアを持つ人が自らの手でそれを形にするには高いハードルがありました。

この“アイデアと実装のあいだの壁”を打ち破るべく、Googleが新たに打ち出したのが、生成AIワークフローツール「Opal(オパール)」です。プログラミングの専門知識がなくても、まるで図を描くようにAIアプリケーションを構築できるOpalは、AI活用の常識を根本から覆す可能性を秘めています。

本記事では、このOpalの全貌を明らかにし、その機能、ビジネスへのインパクト、そして組織がこの新たな波をどう活かすべきかを多角的に解説していきます。

Googleが打ち出す新たな一手、生成AIワークフローツール「Opal」とは何か

生成AIの技術が目覚ましい進化を遂げる一方で、多くの企業ではその潜在能力を十分に引き出せずにいるという現実があります。革新的なアイデアはあっても、それを実現するためには高度なプログラミング知識や複雑なシステム開発が不可欠であり、専門家でない限り、AIアプリケーション開発のハードルは依然として高いままでした。この「アイデア」と「実装」の間に存在する大きな溝を埋めるべく、Googleが新たに発表したのが、生成AIワークフローツール「Opal」です。

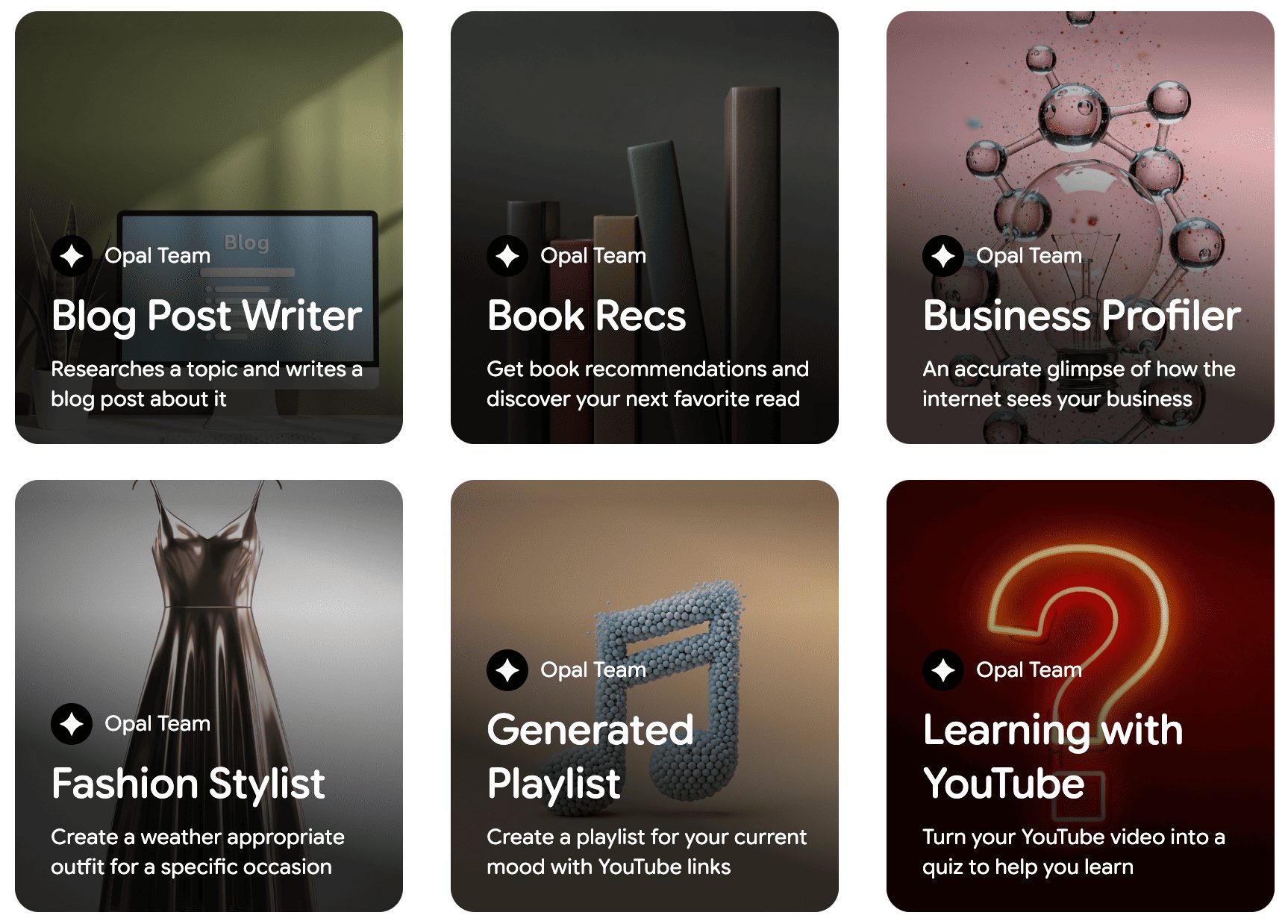

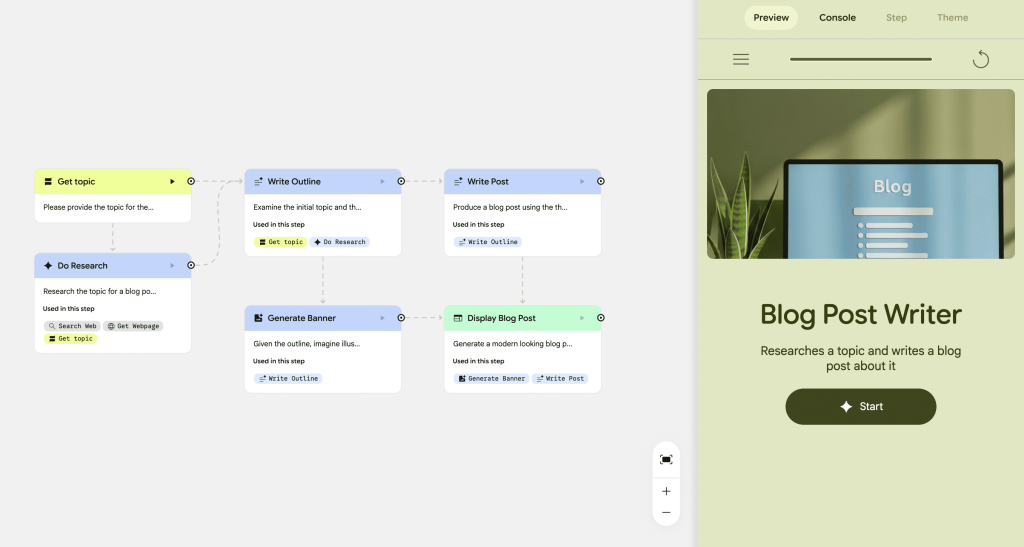

Opalは、専門的なコーディングを必要とせず、まるで図を描くような直感的な操作で、複雑なAIの動作手順(ワークフロー)を構築できる画期的なツールです。公式サイトの情報によれば、ユーザーは「キャンバス」と呼ばれる白い画面上で、GeminiをはじめとするAIモデル、社内のデータソース、そして「このような場合はこう動け」といった指示(プロンプト)といった様々な要素をブロックのように配置し、それらを線でつなぎ合わせるだけで、独自のAIアプリケーションを開発できるとされています。これまで開発者にしかできなかったAIサービスのプロトタイピングや実装を、企画担当者や現場の業務担当者自身の手で行えるようになる可能性を秘めています。Opalは、AI開発の専門性を一部の人間の手から解放し、組織全体の創造性を解き放つための、まさに「AI開発の民主化」を推し進めるための戦略的な一手と言えるでしょう。

Opal 公式ページ:https://opal.google/?mode=canvas

アイデアを現実に変えるOpalの3つの核心的機能

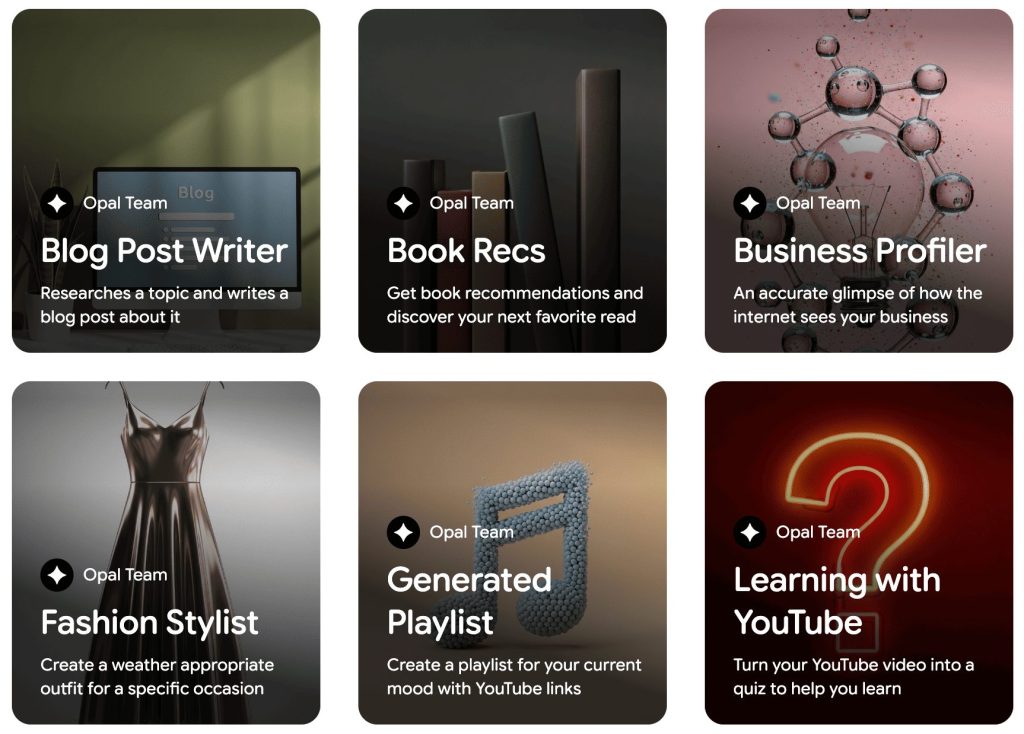

Opalが単なる便利なプロンプト作成ツールと一線を画すのは、その多機能性と柔軟性にあります。アイデアを思いついた人が、その場で具体的な形に落とし込み、試行錯誤を繰り返すことを可能にするための、いくつかの核心的な機能が備わっていると推察されます。ここでは、公開されている情報から読み取れるOpalの特に重要だと考えられる3つの機能について、その詳細を掘り下げていきます。

直感的なビジュアルワークフロー構築(キャンバスUI)

Opalの最大の特徴は、「キャンバスUI」にあります。これは、プログラミングコードを書く代わりに、視覚的なインターフェース上でAIの動作を設計できる機能です。ユーザーは、例えば「顧客からの問い合わせメール」というデータ入力のブロックを置き、次に「その内容を要約する」というGeminiモデルのブロックを配置し、最後に「要約結果をチャットツールに通知する」という出力ブロックを置く、といった具合に、一連の処理の流れを部品(ブロック)の組み合わせとして構築します。そして、それぞれのブロックを線で結ぶことで、データの流れや処理の順序、さらには「もし問い合わせ内容がクレームだったら、担当者に緊急通知する」といった条件分岐まで、複雑なロジックを直感的に組み上げることが可能になります。この機能により、プログラマーではないビジネス企画者やマーケティング担当者も、自らのアイデアを直接AIの動作として設計できるようになり、開発プロセスへの参加が格段に容易になると考えられます。

柔軟なコンポーネント連携(モデル・データ・指示)

Opalの強力さは、様々な「部品(コンポーネント)」を自由に組み合わせられる点にもあります。ソース情報からは、Googleの高性能AIであるGeminiを中核としつつも、それ以外のAIモデルや、多種多様なデータソースとの連携が可能であることが示唆されています。例えば、Googleスプレッドシートに蓄積された売上データを参照し、それを外部の市場トレンド分析AIに入力、その結果を基にGeminiが来月の販売予測レポートを作成する、といった複数の要素を組み合わせた高度なワークフローが考えられます。このように、単一のAIでは処理しきれない複雑なタスクも、Opal上でそれぞれの得意分野を持つモデルやデータを鎖のようにつなぎ合わせることで実現可能になります。これは、いわばAIの能力を組み合わせる「司令塔」の役割をOpalが担うことを意味しており、企業の既存資産である各種データを最大限に活用し、より精度の高い、ビジネスに直結したAIアプリケーションを生み出す原動力となるでしょう。

チームでの共創を促進するコラボレーション機能

優れたアイデアは、多くの場合、多様な視点が交わることで磨かれます。Opalは、この「共創」のプロセスを強力に支援するコラボレーション機能を備えていると見られます。具体的には、作成したワークフローをチームメンバーと簡単に共有し、複数人が同時にアクセスして編集や改善を加えることが可能になると推測されます。例えば、営業担当者が顧客対応の自動化ワークフローの草案を作り、それをIT部門の担当者が技術的な観点からレビューしてセキュリティを強化し、さらにマーケティング部門が顧客への応答メッセージをより洗練させる、といった部門横断的な協力がスムーズに行えるようになります。これにより、AI開発が特定個人のスキルに依存する「属人化」の状態から脱却し、組織全体の知識と経験が結集された、より質の高いワークフローを生み出すことができます。この機能は、単なる開発効率の向上に留まらず、組織内にAI活用のノウハウを蓄積し、全社的なAIリテラシー向上にも貢献する重要な要素となりそうです。

Opalはビジネスの現場をどう変えるのか?3つの変革シナリオ

Opalのようなツールの登場は、単にAI開発が簡単になるという技術的な変化に留まりません。それは、ビジネスの進め方、組織のあり方、そして価値創出のプロセスそのものを根底から変革するほどのインパクトを秘めています。ここでは、Opalが普及した未来のビジネス現場で起こりうる具体的な変革シナリオを3つの観点から考察します。

開発サイクルの劇的な短縮とPoCの壁の突破

従来のAI開発では、企画から要件定義、設計、開発、テストという長い工程を経る必要があり、一つのアイデアを形にするまでに数ヶ月から一年以上の時間と多大なコストがかかることも珍しくありませんでした。特に、事業化の判断を下す前の概念実証(PoC)の段階で、この時間とコストの壁に阻まれてプロジェクトが頓挫するケースが後を絶ちませんでした。しかし、Opalを活用すれば、アイデアを持つ人がその場でプロトタイプを構築し、すぐに動作を試すことができます。開発サイクルは数週間、あるいは数日単位にまで劇的に短縮される可能性があります。フィードバックを即座に反映して改善を繰り返すアジャイルな開発アプローチが、専門家でなくても実践できるようになるのです。これは、多くの企業が直面してきた「PoCの壁」を打ち破り、より多くの革新的なアイデアがビジネスとして花開く土壌を育むことに繋がるでしょう。

業務担当者自身による現場主導のDX推進

デジタルトランスフォーメーション(DX)の成功の鍵は、現場の課題をいかに的確に捉え、テクノロジーで解決できるかにかかっています。しかし、これまでは現場の担当者が課題を感じていても、それを解決するツールを開発するにはIT部門や外部の開発会社に依頼する必要があり、コミュニケーションコストやタイムラグが発生していました。Opalは、この構造を大きく変える可能性を秘めています。日々の業務の中で「この定型作業を自動化したい」「このデータ分析をもっと効率化したい」と感じている現場の担当者が、自らの手でその課題を解決するAIワークフローを構築できるようになるからです。これにより、IT部門は全社的な基盤整備や高度な開発に集中でき、現場は現場のニーズに即したきめ細やかな業務改善をスピーディに進めることができます。まさに、組織の末端からイノベーションが生まれる「現場主導のDX」が加速していくことでしょう。

創造性の解放と新たなサービス創出

Opalがもたらす最大の価値は、これまで技術的な制約によって埋もれていた人々の創造性を解放することにあるのかもしれません。プログラミングという壁が取り払われることで、「もしこんなAIがあったら便利なのに」という無数のアイデアが、実現可能性を帯びてきます。例えば、あるレストランの店長が、過去の予約データ、天候情報、近隣のイベント情報を組み合わせ、来客数を予測して最適なスタッフ配置を提案するAIをOpalで作成するかもしれません。また、教育現場の教師が、生徒一人ひとりの学習進捗データと理解度を分析し、個別の弱点に合わせたカスタム問題集を自動生成するAIを構築することも考えられます。このように、多様な業界の専門知識を持つ人々がAI開発の担い手となることで、これまで誰も思いつかなかったような、ユニークで価値のある新しいサービスやビジネスモデルが次々と生まれてくることが期待されます。

ツールの導入だけでは終わらない、Opalの真価を引き出すための組織的アプローチ

Opalは、生成AI活用のハードルを劇的に下げる可能性を秘めた、間違いなく強力なツールです。しかし、どれほど優れた道具であっても、それをただ組織に導入するだけで魔法のように成果が上がるわけではありません。Opalの真価を最大限に引き出し、持続的なビジネス価値へと転換するためには、テクノロジーの導入と並行して、組織の文化やプロセス、そして人材に対する戦略的なアプローチが不可欠となります。まず最も重要なのは、「Opalを使って何を成し遂げたいのか」という明確な目的意識を組織全体で共有することです。例えば「顧客サポートの応答時間を30%削減する」「マーケティングキャンペーンの費用対効果を20%向上させる」といった、具体的で測定可能な目標を設定することが出発点となります。目的が曖昧なままでは、ツールの利用自体が目的化してしまい、現場は無数の試作品を作るだけで、ビジネスインパクトのある成果には結びつきません。

次に求められるのは、失敗を許容し、試行錯誤を奨励する文化の醸成です。Opalを使えば誰もが簡単にAIワークフローを構築できますが、最初から完璧なものができるわけではありません。むしろ、小さな失敗を数多く経験し、そこから学び、素早く改善を繰り返すプロセスこそが、本当に価値のあるAIを生み出す鍵となります。経営層は、短期的な成果だけを求めるのではなく、現場の挑戦を後押しし、学習のプロセスそのものを評価する姿勢を示す必要があります。そして最後に、成功事例を共有し、横展開していく仕組み作りが重要です。

今後の展望

AIが真に企業活動の中核を担うためには、単なる導入や実験を超えて、学習し続ける仕組みを業務基盤に組み込むことが不可欠です。Opalのようなツールの普及は、その未来に向けた大きな一歩となる可能性を秘めています。

「AIワークフローデザイナー」という新たな職種の誕生

OpalのようなビジュアルAI開発ツールが企業に広く浸透した未来では、AI開発における重要なスキルセットが大きく変化すると予測されます。これまではPythonなどのプログラミング言語を操る能力が最重要視されてきましたが、今後はそれ以上に、「ビジネス上の課題を深く理解し、それを解決するための最適なAIの動作(ワークフロー)に設計し直す能力」が決定的な価値を持つようになるでしょう。この変化に伴い、「AIワークフローデザイナー」や「AIプロセスアーキテクト」といった新たな専門職が誕生する可能性が考えられます。彼らの役割は、単にツールを操作することではありません。営業、マーケティング、経理といった各業務部門の担当者と対話し、彼らが抱える潜在的な課題や非効率なプロセスを抽出し、どのデータを使い、どのAIモデルを、どのような順序で組み合わせればその課題を解決できるのかを設計する、いわばビジネスとAI技術の橋渡し役です。求められるのは、プログラミングスキルよりも、業務への深い洞察力、論理的思考力、そして多様なステークホルダーと円滑に意思疎通を図るコミュニケーション能力です。企業は、こうした人材を外部から採用するだけでなく、既存の業務に精通した社員を再教育し、育成していく必要に迫られるでしょう。この新しい職種が組織のAI活用を牽引する中核となり、企業全体の生産性を飛躍的に向上させる原動力となる未来がすぐそこまで来ています。

オープンソース化とエコシステムの形成によるイノベーションの加速

現在、OpalはGoogleが提供する一つのツールですが、将来的にはその枠を超え、巨大な「エコシステム」を形成していく可能性が考えられます。その鍵を握るのが、作成されたワークフローテンプレートの共有と流通です。例えば、優れたワークフローがGitHubのようにオープンソースとして公開され、世界中の誰もが自由に利用・改変できるようになるかもしれません。さらに一歩進んで、特定の業界(例:金融業界の不正検知、医療業界の画像診断補助など)に特化した高機能なワークフローテンプレートが、専門家によって作成され、App Storeのようなマーケットプレイスで売買される未来も十分にあり得ます。企業は、もはや全てのワークフローをゼロから自社で開発する必要はなく、これらの優れたテンプレートを購入し、自社のデータや業務に合わせて少しカスタマイズするだけで、高度なAIアプリケーションを迅速に導入できるようになります。また、SalesforceやSlackといった外部のSaaSとシームレスに連携するためのサードパーティ製のコンポーネント(ブロック)も多数登場し、Opalのキャンバス上で組み合わせられる部品の選択肢は無限に広がっていくでしょう。このように、Opalを中心とした開かれたエコシステムが形成されることで、個々の企業の努力が結集し、業界全体のイノベーションが爆発的に加速していくことが期待されます。

自律的に進化する「自己改善型ワークフロー」の実現

現在のOpalは、あくまで人間がワークフローを設計し、そのパフォーマンスを監視して改善するという人間中心の運用が前提となっています。しかし、AI技術がさらに進化を遂げた先には、ワークフロー自身が自律的に学習し、パフォーマンスを最適化していく「自己改善型ワークフロー」が実現する未来が待っていると推測されます。具体的には、ワークフローに組み込まれたAIが、常に自身のパフォーマンス(処理速度、エラー率、成果の精度など)をリアルタイムで監視します。そして、例えば「このステップでのエラー発生率が過去の平均より高い」と検知した場合、AIが自動的にその原因を分析し、「AというAIモデルをBというモデルに置き換える」「データの処理順序を入れ替える」といった複数の改善案を人間の担当者に提案します。さらに将来的には、軽微な改善であれば人間の承認を待たずにAIが自律的にワークフローを修正し、A/Bテストを行って最も効果の高い構成を自動で採用する、といった運用も可能になるでしょう。この段階に至ると、ワークフローは一度作ったら終わりという静的な存在ではなく、ビジネス環境の変化や新しいデータに適応しながら、継続的に成長・進化していく「生き物」のようなシステムとなります。人間の役割は、マイクロマネジメントから解放され、AIの進化の方向性を定め、倫理的な観点から監督するといった、より高度で戦略的な業務へとシフトしていくことになるはずです。