Google最新モデル Gemini 3!次世代モデルの実力とは

Googleは次世代AIモデル「Gemini 3」を発表し、これまでよりも高い理解力と柔軟な処理能力を備えたモデルとして注目を集めています。文章・画像・音声・動画といった複数の情報を組み合わせて扱う機能がさらに洗練され、日常の作業から専門的な分析まで幅広い領域で活用できる可能性が広がっています。特に安全性の向上や応答の安定性に関する改善が示されており、実運用を見据えた技術として信頼性が高まっていると考えられます。

本記事では、Gemini 3の特徴や進化ポイントを取り上げるため、本プロジェクトの詳細を考察します。

急速に進化する生成AIモデルの流れから見るGemini 3の位置づけ

Googleが発表した「Gemini 3」は、急速に発展する生成AIの流れの中でも重要な転換点といえるモデルです。生成AIはここ数年で文章作成だけでなく、画像や音声、動画など多様な情報を扱う方向へ広がっています。Geminiシリーズはまさにその流れをけん引してきました。最新のGemini 3は、公式ブログで「より高い応答品質と広い用途への対応」が意識されていると読み取れるため、前モデルから実用面での改善が多いと推測できます。

特に、同社が強調している安全性と信頼性の向上は、企業や公共領域での活用を視野に入れた開発姿勢を示していると考えられます。Gemini 3はマルチモーダル処理の性能が向上しており、複数の情報を同時に扱うタスクにも強くなる設計が取られています。この進化によって、一般ユーザーだけでなく、専門的な分析や高度な判断が求められる領域でも利用価値が高まる可能性があります。

また、Googleが提供する開発環境との連携が強化されている点も、実務への導入を後押しすると考えられます。こうした背景を踏まえると、Gemini 3は単なる進化型ではなく、今後のAI活用を支える基盤としての役割を持つモデルとして位置づけられています。

参照:Google 公式ブログhttps://blog.google/intl/ja-jp/company-news/technology/gemini-3/

Gemini 3が示す技術的な特徴と進化点を読み解く

Gemini 3は、Googleが開発を続けてきたマルチモーダルAIモデルの最新世代として位置づけられています。公式ブログでは「応答品質や安全性の向上」「幅広い用途での利用を想定した改善」が強調されており、前バージョンからの実用面における進歩がうかがえます。本項では、その特徴を3つの観点から整理し、Gemini 3がどのような方向性で設計されているのかを読み解きます。

マルチモーダル処理の精度向上

テキストだけでなく画像・音声・動画を統合的に扱うマルチモーダル能力がさらに強化されているとされています。Googleの公式情報では「複数の情報を組み合わせて理解できる能力」がモデルの基盤として引き続き重視されていると説明されており、これまで以上に複雑なタスクに対応できるようになったと推測されます。例えば、画像を読み取りながら文章生成を行う作業や、動画の内容を要約するような高度な処理でも精度が安定しやすくなると考えられます。この進化は、クリエイティブな作業だけでなく、教育、医療、データ分析など幅広い業務領域で活用の幅を広げる要因になる可能性があります。

安全性と信頼性の強化

安全性に関する取り組みが以前よりも強化されている点が公式情報から読み取れます。特にGoogleは、エラーの減少や誤った情報が出る可能性の抑制に重点を置いているとされ、実際の利用シーンでより安定した応答を提供する方向へ開発が進んでいると考えられます。安全性が改善されることで、企業や公共機関でのAI活用のハードルが下がる可能性が高く、より責任あるAI運用を目指した設計思想が反映されているといえます。また、安全性が高まれば個人ユーザーにとっても不安材料が減り、学習用途や相談、日常業務などさまざまな場面で安心して使いやすくなると期待されます。

開発環境との連携強化

Googleの開発環境との相性がより良くなるよう設計されていると見られます。公式ブログでは、開発者が利用しやすいAPIやツールの改善が言及されており、既存のアプリやシステムに統合しやすいモデルとして進化していると推測できます。企業のプロダクト開発や業務改善においてAIを取り入れるまでの工程が短縮される可能性があります。また、開発者がモデルの能力を細かく活用できる仕組みが整うことで、個人開発から大規模システムまで幅広い利用ケースに対応できる基盤が構築されつつあると考えられます。このように、Gemini 3はAIを「実務で使える形」へと近づける進化を遂げているといえます。

Gemini 3がもたらす利用シーンの広がりと期待される活用領域

Gemini 3は、Googleが長年取り組んできたマルチモーダルAIモデルの進化形であり、その改善点は実際の利用シーンにも大きな影響を与えると考えられます。公式ブログでは具体的なユースケースは多く語られていませんが、性能や応答の安定性、安全性の向上に関する記述から、さまざまな分野で導入が加速すると推測できます。本項では、Gemini 3が特に効果を発揮すると予想される領域を3つの観点からまとめ、モデルが社会やビジネスに与える広がりを整理します。

日常業務や情報整理の効率化

応答品質や理解力の向上は、日常的なデスクワークや情報整理の場面で大きな助けになると考えられます。テキストだけではなく、画像や音声など複数の情報を組み合わせて処理できるため、資料をまとめる作業や会議内容の整理など、人が時間をかけて行っていた作業をスムーズに進めやすくなります。特に、誤解や偏りが生まれにくい安定した回答が期待できる点は、作業効率だけでなく安心感にもつながります。また、複雑な説明を分かりやすく言い換える能力が強化されている可能性もあり、学習用途や調べ物にも役立つモデルとして、多くのユーザーに浸透するポテンシャルを持っています。

専門領域での分析・判断支援

マルチモーダル処理の精度が高まり、複雑な情報を扱える設計が維持されていることから、専門領域でも活用が広がると推測できます。例えば医療分野では、画像診断の補助としてAIを利用する動きが進んでいますが、複数の情報を組み合わせて理解できるGemini 3の特徴は、このような場面でも一定の効果を発揮すると考えられます。また、教育や研究においては、大量の資料をまとめたり難しい概念を噛み砕き説明する作業を補助する役割も期待できます。公式ブログで示されている「安全性の強化」は、こうした高い精度と信頼性が求められる領域での採用可能性を高める要因になると考えられます。

クリエイティブ領域での表現支援

マルチモーダル能力の向上は、文章・画像・音声・動画といった多様なメディアを扱うクリエイティブ領域でも大きな価値をもたらすと見られます。映像制作では、動画内容の分析や編集案の生成、画像制作ではデザインの方向性の提案など、クリエイターの作業を支える使い方が広がる可能性があります。また、より自然なストーリー生成や構成案の作成にも応用され、制作の初期段階を効率化する役割を担うと予測できます。Gemini 3は安全性と安定性が強化されているため、誤った情報や不適切な表現が出るリスクが抑えられ、安心して創作作業を進めやすくなる点も重要なポイントです。

Gemini 3が提示する次世代AIモデルの方向性

Gemini 3の登場は、今後のAIモデルがどのような方向へ進むのかを示す指標になると考えられます。公式ブログでは、性能向上だけでなく「安全性」「利用用途の広さ」「開発者向けの使いやすさ」といった実運用に直結する要素が強調されており、AIがより多くの現場で活用される未来を想定している姿勢が読み取れます。特に安全性の強化は、これまで以上に多様なユーザーに向けてAIを提供していくための重要な基盤となります。誤った情報の発生を抑える仕組みが進化したとされ、信頼して使えるモデルへ近づいたと推測できます。

また、開発環境との連携が改善されたことは、AIを活用したサービス開発が加速する要因になると考えられます。従来は専門的な知識や大規模なリソースが必要だったAI導入のハードルが下がり、中小企業や個人開発者にとっても利用しやすい環境が整っていく可能性があります。さらに、マルチモーダル処理の高度化によって、AIは単なる文章生成ツールではなく、人間の多様な作業を補助する総合的なパートナーへと進化する段階に入ったといえます。

Gemini 3が示す方向性は、AIが日常生活から専門業務まで幅広く浸透していく未来を支える基盤となり、次世代モデルの可能性を広げる重要なステップになると考えられます。

今後の展望

Gemini 3の登場は、生成AIが日常業務や専門分野により深く浸透していく転換点になると考えられます。公式ブログでは、安全性や応答の安定性が改善された点が強調されており、実際の利用を前提にした進化が進んでいることが読み取れます。これにより、これまでAI導入に慎重だった領域でも採用が広がる可能性があります。本章では、Gemini 3を基盤に今後期待される活用の方向性を3つの視点から整理し、次世代モデルが社会やビジネスにどのような影響を与えるかを考察します。

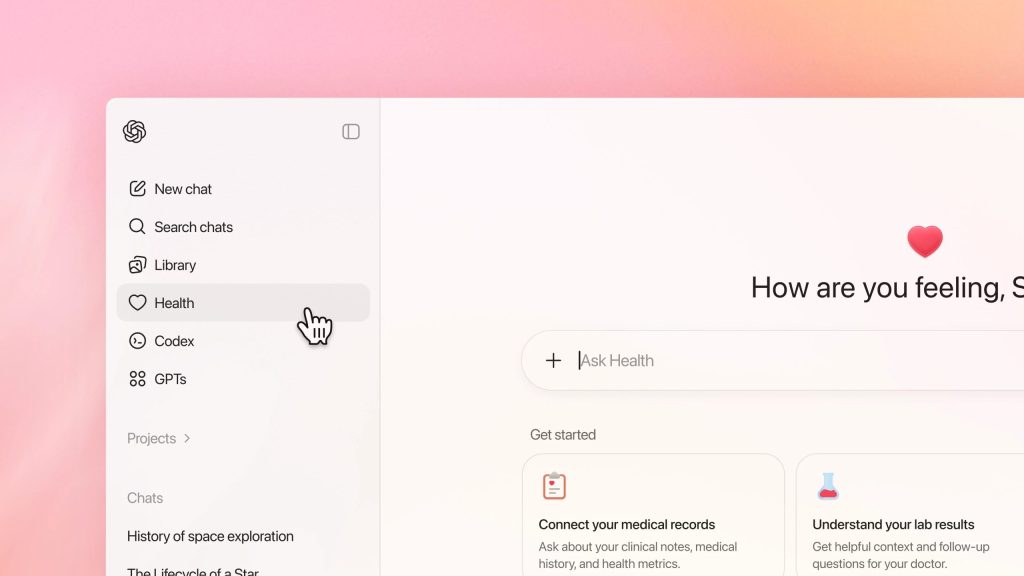

個人向けAIエージェントの高度パーソナライズ化

Gemini 3の強化された理解力と応答品質は、個人向けのAIエージェント機能を大きく進化させる可能性があります。従来の生成AIは、ユーザーが毎回入力する情報に基づいて回答を行う場面が多く、個々の目的や行動を継続的に把握する仕組みは限定的でした。しかし、Gemini 3の安定性や文脈理解の向上は、個人の行動パターンや好みに合わせた自然なサポートを可能にする基盤になると考えられます。

例えば旅行計画では、ユーザーが過去に選んだ場所や予算の傾向を学習し、それをもとに旅程の提案を行う“個別最適化された提案スタイル”が定着する未来が見込まれます。また学習支援では、理解度や進捗に応じて説明のレベルを自動で調整し、苦手分野を見つけて重点的に支援する“伴走型の学習AI”として進化する可能性があります。

さらに、日常生活においても、健康管理や家計管理、買い物の習慣など生活ログをもとにした提案がより正確になり、ユーザーが意識せずとも生活改善が進む仕組みが整っていくと予測できます。Gemini 3の進化は、AIが「質問に答える存在」から「個人の生活を理解して寄り添う存在」へと変わる転換点になると考えられます。

分散型AI活用による地域・中小組織のデジタル格差縮小

Gemini 3は大規模な企業だけでなく、中小企業や地方自治体などリソースが限られた組織でも利用しやすい環境をつくると期待されています。公式ブログで述べられている「開発環境の改善」は、クラウド経由で高度なAI機能を利用できる仕組みが広がり、従来のように大規模なサーバーや専門エンジニアを抱える必要が減る未来につながります。

これまでAI活用が進みにくかった地方の観光業、農業、教育現場などでもAI導入が現実的になると考えられます。観光業では、地域の観光データをAIが整理し、旅行者の属性に応じた情報提供を自動化する取り組みが進む可能性があります。農業では、画像や気候データをAIが読み取り生育状況を把握するなど、小規模でも活用できるアシスタントが普及すると予測されます。

また自治体では、住民からの問い合わせ対応や行政手続きの案内をAIが補助することで、地域ごとの“デジタル格差”を埋める役割を果たす未来も見込まれます。Gemini 3がもたらす技術の平準化は、“AIが一部の大企業だけのものではない社会”を実現する重要な一歩になると考えられます。

AIと人間が共同で問題解決を行う“協働型社会”の創出

AIが単に指示を受けて回答するだけの存在から、問題解決のプロセスを「人と共同で進めるパートナー」へと変化させる可能性を広げています。公式ブログでは応答の質や理解力の向上が示されていますが、これらは複雑な課題に対してAIが自ら選択肢を提示し、人間と共に考えるスタイルを実現するための重要な基盤になります。

例えば、災害時の支援では、現地の情報、気象データ、交通状況をまとめ、対応方針の選択肢を生成し、担当者と一緒に最適な方針を決定するような仕組みが考えられます。また企業においては、新規事業の構想段階でアイデア整理や市場データの分析をAIが補助し、人間とAIが共同で意思決定を進めるプロセスが一般化する可能性があります。

さらに、市民参加型のまちづくりでは、住民の意見をAIが整理し、複数の改善案を提示することで、より多くの人が議論に参加できる環境が整う未来も期待できます。Gemini 3の進化により、AIは「答えを返すツール」から「共に考え、社会の課題解決に寄与する存在」へと役割を広げ、協働型社会を支える土台になると考えられます。