富士通とNVIDIAが描く未来図!AIエージェントが産業革命の新たな扉を開く

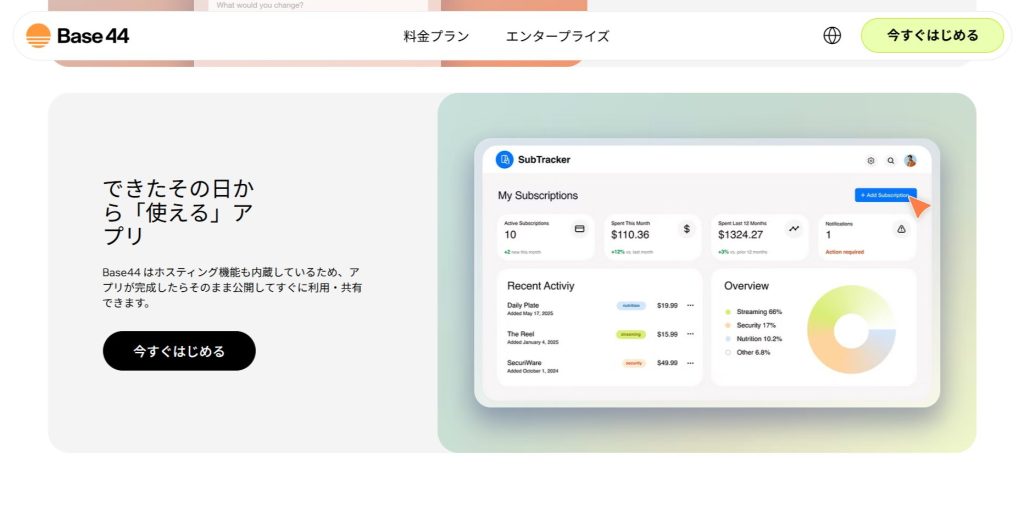

多くの企業がデジタルトランスフォーメーションを掲げる一方で、AIプロジェクトには複雑なインフラ構築、専門人材の不足、そしてAIを業務プロセスに統合する際の障壁が存在します。しかし、AIを単なる分析ツールではなく、業務を自律的に遂行するエージェントとして捉え、事業の成果に直結させる動きが成功の鍵となりつつあります。このような状況を打破し、日本の産業全体のAI活用を加速させる可能性を秘めた富士通株式会社(以下、富士通)とNVIDIA Corporation(以下 NVIDIA)の新たな協業が発表されたため、本プロジェクトの詳細を考察します。

産業界の変革を迫るAIの波と新たな協業

生成AIの技術が驚異的なスピードで進化を遂げ、私たちの社会に深く浸透し始めています。文章の作成や画像の生成といったクリエイティブな領域だけでなく、今やビジネスの最前線においても、その活用は不可欠な要素となりつつあります。しかし、その一方で多くの企業がAI導入という高いハードルに直面しているのも事実です。高性能なAIを動かすためには膨大な計算能力を持つインフラが必要であり、その構築と維持には莫大なコストと専門知識が求められます。さらに、開発したAIを実際の業務に組み込み、継続的に学習させ、成果に繋げるというプロセスは決して平坦な道のりではありません。このような課題が、多くの企業にとってAI活用の「見えざる壁」となっていました。

このような閉塞感を打ち破る可能性を秘めた動きとして、日本のIT業界を牽引する富士通と、AIコンピューティングの分野で世界をリードするNVIDIAが、戦略的協業を拡大することを発表しました。この提携は、単に両社の製品を組み合わせるというレベルの話ではありません。両社の技術の粋を集めた「フルスタックのAIインフラストラクチャ」を提供することで、産業や企業の垣根を越えたAI導入を根本から支援し、社会全体の変革を加速させるという壮大なビジョンに基づいています。これは、日本の産業界がAI時代を勝ち抜くための、極めて重要な一手となるかもしれません。

協業がもたらす「フルスタックAIインフラ」の全貌

今回の協業の核心は、単なるハードウェアやソフトウェアの提供に留まらない「フルスタックAIインフラストラクチャ」というコンセプトにあります。これは、AIの活用に必要な計算基盤から開発環境、そして専門知識を持つAIアプリケーションまで、すべてを統合して提供するものです。企業はこれまでのように、個別の要素を苦労して組み合わせる必要がなくなります。ここでは、この革新的なインフラを構成する3つの重要な要素について、その詳細を紐解いていきます。

富士通CPUとNVIDIA GPUの融合

AI、特に大規模な生成AIモデルを扱う上で、その性能を左右するのはコンピューティング基盤の処理能力です。今回の協業では、スーパーコンピュータ「富岳」などで培われた富士通の高性能CPU「FUJITSU-MONAKA」と、AI処理のデファクトスタンダードであるNVIDIAの最新GPU「Blackwellアーキテクチャ」が初めて組み合わされます。この「和洋折衷」ともいえる組み合わせは、まさにAI時代の最強の心臓部と呼べるでしょう。さらに特筆すべきは、これらを高い冷却効率で安定的に稼働させる液冷技術の採用です。膨大な電力を消費するAIデータセンターのエネルギー効率を大幅に高め、持続可能性という現代的な課題にも応えています。この強力かつ省エネな基盤が、あらゆる産業における高度なAI開発を力強く支えることになります。

産業知識を持つ「AIエージェント」の役割

どれだけ強力な計算基盤があっても、それだけではビジネスの課題は解決しません。そこで重要になるのが、専門領域の知識を持って自律的にタスクを実行する「領域特化型AIエージェント」の存在です。今回のプラットフォームでは、創薬、金融サービス、マーケティングといった特定の産業分野に特化したAIエージェントが提供される計画です。これらは、単に質問に答えるだけのAIとは一線を画します。例えば創薬の現場では、膨大な医学論文を読み解いて新薬の候補を提案したり、金融の現場では市場データをリアルタイムで分析してリスクを警告したりするなど、まるで熟練した専門家のように人間と協調しながら業務を遂行します。深刻化する専門家不足の問題を補い、より高度で迅速な意思決定を支援する、まさに「デジタルの同僚」と呼べる存在になることが期待されます。

開発を加速させる盤石なソフトウェア基盤

最高のハードウェアと優秀なAIエージェントが存在しても、それらを結びつけ、開発者が自由に使いこなせる環境がなければ意味がありません。その役割を担うのが、NVIDIAが提供する「NVIDIA AI Enterprise」や「NVIDIA NIM」といったソフトウェア群です。これらは、AIモデルの構築、チューニング、そして実際のアプリケーションへの展開といった一連のプロセスを、劇的に簡素化し、効率化するためのツールキットです。開発者は複雑なインフラの設定に頭を悩ませることなく、本来の目的であるAIアプリケーションの開発そのものに集中できるようになります。ハードウェアという「肉体」と、AIエージェントという「知能」、そしてソフトウェアという「神経網」が三位一体となることで、企業はかつてないスピードでAI開発を進めることが可能になるのです。

AIエージェントが変えるビジネスの現場

富士通とNVIDIAが共同で提供する新たなAIインフラは、一体どのようにして私たちのビジネスや社会を変えていくのでしょうか。その応用範囲は計り知れませんが、特に大きな変革が期待されるいくつかの産業分野に焦点を当て、AIエージェントが活躍する具体的な未来の姿を推察してみましょう。これはもはや空想の物語ではなく、数年のうちに現実のものとなるかもしれないビジネスの新たな風景です。

創薬分野:研究開発サイクルの劇的な短縮

新薬の開発には、通常10年以上の歳月と莫大な費用がかかるといわれています。この長く困難なプロセスを劇的に変える可能性を、AIエージェントは秘めています。例えば、世界中で日々発表される膨大な数の医学論文や遺伝子情報、化合物データをAIエージェントが24時間体制で解析し、有望な新薬候補の組み合わせを自律的に発見・提案するのです。さらに、候補となった化合物の効果や副作用を、コンピュータ上のシミュレーションで高速に検証することも可能になるでしょう。従来は研究者の経験と勘に頼らざるを得なかったプロセスがデータドリブンに変わり、数年単位であった研究期間が数ヶ月にまで短縮される未来も決して夢物語ではありません。

金融サービス:パーソナライズ化とリスク管理の高度化

金融の世界では、パーソナライゼーションとリスク管理が成功の鍵を握ります。AIエージェントは、この両面で大きな力を発揮すると考えられます。顧客一人ひとりの取引履歴やライフステージ、さらには市場の動向やニュースといった外部データをリアルタイムで統合分析し、その個人にとって最適なタイミングで、最適な金融商品を提案することが可能になります。それはもはや画一的なレコメンデーションではなく、まるで信頼できる専属アドバイザーが隣にいるかのような体験となるでしょう。一方で、クレジットカードの不正利用検知や、複雑な金融取引に潜む市場リスクの予測といった領域でも、AIエージェントが人間の目では捉えきれない微細な兆候を検知し、未然に損失を防ぐことで、金融システム全体の安定性向上に貢献することが期待されます。

製造業:スマートファクトリーの実現とサプライチェーンの最適化

日本の強みである製造業においても、AIエージェントは「匠の技」をデジタルで再現し、進化させる役割を担います。工場の生産ラインに設置されたセンサーから送られてくる膨大なデータをAIエージェントが常時監視し、設備の故障の兆候を事前に察知してメンテナンスを促す「予知保全」を実現します。これにより、突然のライン停止による損失を防ぎ、工場の稼働率を極限まで高めることができます。さらに、その役割は工場内にとどまりません。世界中の需要動向や原材料の価格変動、物流状況などを統合的に分析し、部品の調達から生産計画、在庫管理、配送まで、サプライチェーン全体の流れを自律的に最適化することも可能になると推測されます。これにより、無駄を徹底的に排除した、効率的で強靭な生産体制の構築が現実のものとなるでしょう。

企業がAI導入を成功させるための新たな選択肢

これまで多くの企業にとって、本格的なAI導入は「言うは易く行うは難し」の典型でした。その背景には、いくつかの根深い課題が存在します。まず、最先端のAIモデルを稼働させるには、高性能なサーバーを自前で用意し、専門のチームがそれを維持・管理する必要があり、そのコストは中小企業にとってはあまりにも高額でした。また、AIを使いこなせるデータサイエンティストやエンジニアといった専門人材は世界的に不足しており、獲得競争は激化する一方です。さらに、たとえインフラと人材が揃ったとしても、自社の業務に合ったAIアプリケーションをゼロから開発し、既存のシステムと連携させるプロセスは非常に複雑で、多くのプロジェクトが頓挫する原因となっていました。 今回の富士通とNVIDIAの協業によるフルスタックAIインフラは、これらの障壁を一挙に取り除く画期的な選択肢を企業に提供します。このソリューションは、富士通のAIプラットフォームを通じたクラウドサービスとして利用できるため、企業は自前で高価なサーバーを持つことなく、必要な時に必要な分だけ最先端のAI機能を利用できます。一方で、金融機関や医療機関のように、データを外部に出せない厳しいセキュリティ要件を持つ企業向けには、自社のデータセンター内に同じ環境を構築するオンプレミスでの提供も可能となっています。

企業の規模や業種、セキュリティポリシーに応じて最適な導入形態を選べる柔軟性は、これまでAI導入を躊躇していた多くの企業にとって、力強い後押しとなることは間違いありません。これは単なる技術の提供ではなく、日本のすべての企業にAIという強力な武器を手にするチャンスを与える、戦略的な一手と言えるでしょう。

今後の展望

生成AIの登場から数年、企業の業務現場でもAI活用は急速に進みつつありますが、AIが単発の支援ツールにとどまり、業務の中で継続的に成長できていない現状があります。今回の協業がもたらすAIインフラとAIエージェントは、この状況を根本から覆し、AIが真に企業活動の中核を担う未来を切り拓く可能性を秘めています。ここでは、この協業がもたらすであろう未来の姿を、3つの新たな視点から考察します。

「AIエージェント」がもたらす自律型組織への進化

現在のAIの多くは、人間からの指示を待って初めて動作する「受動的なツール」としての側面が強いのが実情です。しかし、富士通とNVIDIAが目指す領域特化型のAIエージェントが普及した世界では、その関係性が大きく変わる可能性があります。AIエージェントは、単に業務を効率化するだけでなく、自らが担当領域の目標達成のために何をすべきかを考え、データを分析し、戦略を立案し、さらには実行までを自律的に行う「能動的な主体」へと進化していくでしょう。例えば、マーケティング部門に所属するAIエージェントは、市場の最新トレンドや競合の動向、SNS上の消費者の声を常時分析し、そこから新たなキャンペーンを企画・提案します。承認されれば、広告のクリエイティブ生成から最適なメディアへの出稿、効果測定、そして次なる施策の改善案提示までを、一気通貫で実行するかもしれません。このような世界では、人間の役割はマイクロマネジメントから解放され、AIエージェントの目標設定や倫理的な判断の監督、そしてAIにはできないゼロからイチを生み出す創造的な活動や、部門間の複雑な利害調整といった、より高度で戦略的な業務へとシフトしていきます。これは、組織構造そのものが、従来の階層型から、人間とAIエージェントが協働する、より柔軟でアジャイルなプロジェクト単位の集合体へと変容していくことを意味します。

産業間データ連携による「社会課題解決プラットフォーム」の実現

現代社会が抱えるフードロスや交通渋滞、エネルギー問題といった複雑な課題は、もはや一企業や一産業の努力だけで解決できるものではありません。その最大の障壁となっているのが、産業ごとにデータが分断され、連携されていない「サイロ化」の問題です。今回の協業で提供される共通のAIインフラは、この長年の課題を解決する「社会課題解決プラットフォーム」としての役割を担う壮大な可能性を秘めていると推察されます。例えば、全国の食品メーカーや小売店の需要・在庫データ、気象情報会社の長期的な天候予測データ、そして物流会社の配送データをこのプラットフォーム上で連携させ、AIエージェントが解析することで、極めて精度の高い食料需要予測が可能になります。生産から消費までのサプライチェーン全体で無駄が削減され、深刻なフードロス問題の解決に大きく貢献できるかもしれません。同様に、交通データ、エネルギー需要データ、都市の人口動態データを組み合わせれば、都市全体のエネルギー効率を最適化するスマートシティの頭脳としても機能するでしょう。もちろん、これを実現するためには、企業秘密や個人情報を含むデータのセキュリティをいかに担保するか、異なる業界間でのデータ形式の標準化をどう進めるかといった、技術以外の乗り越えるべきハードルは数多く存在します。

「国産技術」と「グローバルスタンダード」の融合がもたらす日本の産業競争力の再定義

近年のAIや半導体の分野では、海外の巨大テック企業が市場を席巻し、日本の存在感が薄れつつあるという厳しい指摘がなされています。このような状況下で、今回の協業は日本の産業競争力を再定義する上で、極めて重要な戦略的意味合いを持つと考えられます。その核心は、富士通が長年のスーパーコンピュータ開発で培ってきた世界トップクラスのコンピューティング技術、すなわち国産CPUという「日本の強み」と、NVIDIAが持つGPUやソフトウェアというAI開発における「グローバルスタンダード」を、対等なパートナーとして融合させる点にあります。これは、単に海外の優れた技術を一方的に導入するのとは全く異なります。日本の技術を核としながら、世界で最も普及しているエコシステムに参画することで、日本の産業界が再び世界市場で主導権を握るための新たな方程式となり得ます。この共通基盤の上で、日本の製造業が誇る高品質な現場データや、各分野の職人が持つ「暗黙知」を学習させた独自のAIエージェントが次々と生まれれば、それは他国には真似のできない強力な競争力の源泉となるでしょう。ハードウェアという国の産業の根幹をなす技術で日本が確固たる地位を築くことは、経済安全保障という観点からも極めて重要です。