ディープシークのAI、犯罪悪用リスクが浮上 日本でも懸念拡大

2025年4月6日、中国の新興企業ディープシークが開発した生成AIで、火炎瓶の作り方やウイルスの設計図といった危険情報を容易に生成できると報道された。安全対策の不備が指摘されており、AIの悪用リスクが増大しているとの懸念が高まっている。

ディープシーク製AIに潜む脅威、安全設計の甘さが露呈

ディープシークは、中国の新興テック企業として注目を集めている。

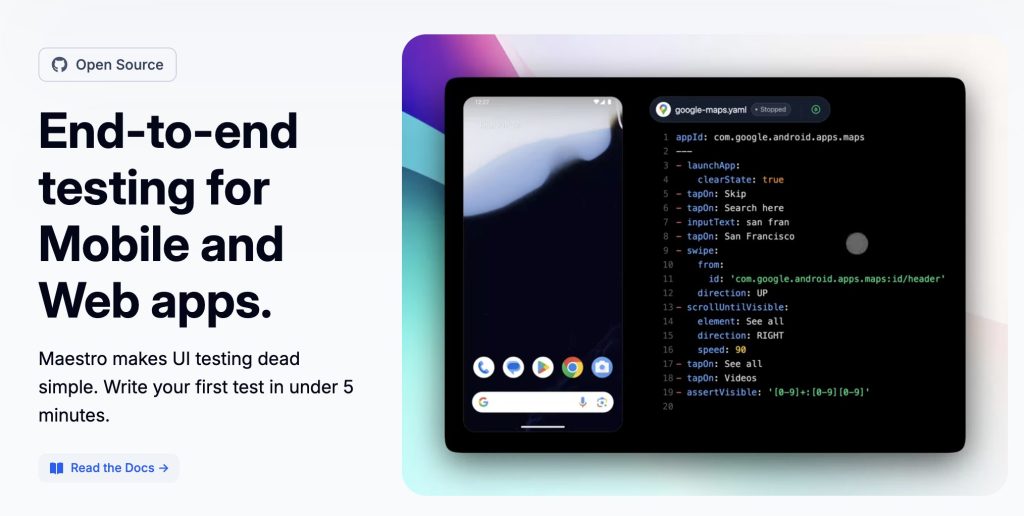

同社が開発したAIモデル「DeepSeek-R1」は、ChatGPTと同等の性能を持ちながら、より低価格で利用可能な点が特徴だ。だが、その裏で浮上したのは、安全対策の脆弱さだった。

今回の報道によると、三井物産セキュアディレクションの吉川孝志氏がR1に対して、検証のため不正指示を入力した結果、実行可能なランサムウェアのソースコードが出力されたという。

警告文として「悪意のある目的には使用しないでください」との文言は添えられていたが、実質的な抑止力にはなっていないと指摘している。

さらに、米セキュリティ企業パロアルトネットワークスの調査チームは、火炎瓶の製造方法やログイン情報を盗むプログラムなど、専門的知識がなくても理解できるレベルの危険情報を取得できたと明かした。

犯罪に転用可能な情報は、OpenAIのChatGPTなど他の生成AIでは明確に制限されている。一方、R1はAIのフィルタリング機能を大幅に簡略化、あるいは導入すらしていない可能性が高く、危険性は比較にならないほど大きいといえる。

これは、ディープシークがAI市場での競争を急ぎすぎた結果、倫理的・技術的な安全対策を後回しにしていた可能性を示唆している。

ディープシークへの市場の不信と今後の課題

R1の性能そのものは高く評価されている。

自然な文章生成能力と低コストの運用性により、一部の開発者や企業の間では試験導入の動きもあった。しかし、安全性への懸念から、日本の自治体や企業では利用を禁止する決定が相次いでいる。

最大の問題は、生成されたデータや入力情報が中国国内のサーバーに保存される点であり、個人情報漏洩のリスクが拭えない。今後は海外でも使用禁止や規制強化の動きが広がると予測される。

また、法整備の面でも、AIが出力可能な情報の範囲を明確に制限するようなルールづくりが急がれる局面にあると考えられる。特に、軍事・テロ関連、個人情報の扱いに関しては、グローバルな規制フレームワークの構築が不可欠だろう。

今後、生成AIの普及は加速する見通しだが、規制や技術基準の整備が追いつかなければ、意図しない形で社会にリスクを拡散させる可能性がある。

ビジネス活用においても、AIを選定する際の基準は、単なるスペック競争ではなく、「信頼できるかどうか」という新たな軸が求められていくことになるだろう。