生産性を最大化するClaudeの新機能!専門タスクを自動習得する「Skills」とは?

生成AIの業務活用が期待される一方で、多くの現場では「指示が複雑で手間がかかる」「定型業務に落とし込みにくい」といった課題に直面しています。AIが単発の応答ツールにとどまり、組織の専門的なワークフローに深く統合されないことが、その潜在能力を十分に引き出せない一因となっています。AIを真の業務パートナーとするためには、組織独自のプロセスを学習し、継続的に実行できる能力が不可欠です。この課題を解決する可能性を秘めたAnthropic社の新機能「Skills」が登場したため、本プロジェクトの詳細を考察します。

AIとの新たな協業関係を築く「Skills」の登場背景

近年、生成AIは驚異的なスピードで進化を遂げ、私たちの働き方に大きな変革をもたらしつつあります。しかし、その一方で、現在のAIの多くは「指示待ち」の状態にあると言わざるを得ません。複雑な業務を依頼するたびに、毎回ゼロから詳細な文脈や手順を説明する必要があり、この繰り返し作業がユーザーにとって大きな負担となっていました。特に、企業独自のデータベースや社内ツールと連携するような専門的なタスクでは、その手間はさらに増大します。このような背景から、AIを単なる指示応答システムから、組織の一員として自律的にタスクをこなす「チームメイト」へと進化させる必要性が高まっていました。

今回、AI開発企業のAnthropic社が発表した新機能「Skills」は、まさにこの課題に応えるためのものです。この機能は、ユーザーがAIモデル「Claude」に対して、特定のタスクの実行方法を一度教えるだけで、その手順を記憶させ、将来的に同様の依頼があった際に自動で実行できるようにする画期的な仕組みです。これは、AIとの関係性を根底から変え、人間とAIがよりシームレスに協業する未来の到来を予感させる重要な一歩であると考えられます。

参考ページ:https://support.claude.com/en/articles/12512180-using-skills-in-claude

「Skills」はどのように機能するのか?その核心的な仕組み

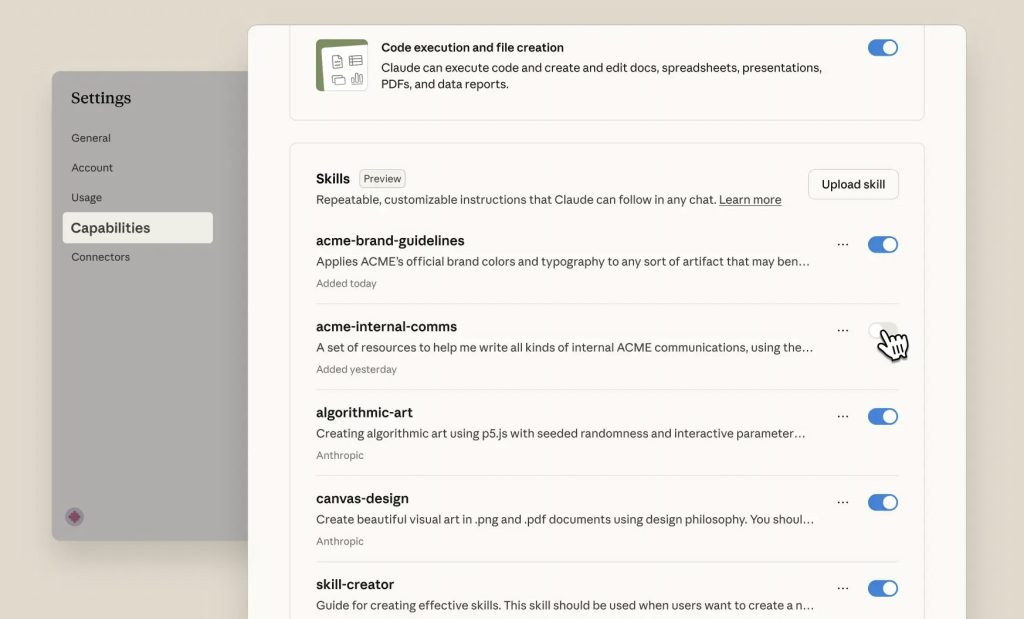

「Skills」は、Claudeがユーザーの組織に特化した能力を獲得するための革新的な機能です。これまでのように毎回同じプロンプトを繰り返すのではなく、一度教えたタスクをClaudeが記憶し、自律的に実行できるようになります。この機能の核心を理解するために、その仕組みを3つの側面から詳しく見ていきます。

自然言語によるスキルの「教育」プロセス

「Skills」の最大の特徴は、専門的なプログラミング知識を必要としない点にあります。現場の担当者が、普段使っている自然言語で指示を与えたり、具体的な操作の手本を見せたりするだけで、Claudeに新しいスキルを習得させることができます。例えば、「この形式で週次報告書を作成して」と具体的なフォーマットを提示しながら依頼すると、Claudeはその手順や構造を学習し、「週次報告書作成スキル」として記憶します。これにより、これまでAI導入の障壁となっていた技術的なハードルが大幅に下がり、開発者でなくても自らの業務に最適化されたAIアシスタントを育て上げることが可能になります。まさに、AIのパーソナライズと民主化を同時に実現する仕組みと言えるでしょう。

企業の独自ツールとのダイナミックな連携

「Skills」の真価は、組織が日常的に使用している内部ツールやAPI、データベースとシームレスに連携できる点にあります。Claudeは、ユーザーから教わったスキルを実行する際、これらの外部ツールを自律的に呼び出して必要な情報を取得したり、データの更新を行ったりします。例えば、「最新の顧客データをCRMから抽出し、売上上位10社をリストアップする」といったスキルを教えれば、ClaudeはCRMのAPIを叩いて情報を取得し、結果を整形して提示します。これにより、AIの活用範囲は単なる文章作成や情報検索に留まらず、実際の業務アクションを伴うダイナミックなタスクへと大きく広がります。企業のワークフローに深く根差した、真に実践的なAI活用が実現するのです。

チームで育てる「スキルセット」という共有資産

個人が作成したスキルは、チームや組織全体で共有し、再利用することが可能です。特定の個人の知識やノウハウが「実行可能なスキル」という形で組織の共有資産に変わります。例えば、あるマーケティング担当者が作成した「競合他社のSNS動向分析スキル」をチーム全体で利用すれば、誰でも同じ品質の分析を迅速に行えるようになります。これは、業務の属人化を防ぎ、組織全体の生産性と品質を標準化する上で極めて有効です。優れたスキルをチームで磨き上げていくことで、組織独自の強力な「AIスキルセット」が構築され、他社にはない競争優位性を生み出す源泉となる可能性を秘めています。

「Skills」がビジネスの現場にもたらす3つの変革

Claudeに搭載された「Skills」は、単なる技術的なアップデートに留まらず、ビジネスの進め方そのものを大きく変える可能性を秘めています。この機能が実際の業務現場に導入されることで、どのようなインパクトが生まれるのでしょうか。ここでは、特に重要と考えられる3つの変革について掘り下げていきます。

暗黙知の形式知化による属人化の解消

多くの組織では、経験豊富な従業員が持つノウハウや勘といった「暗黙知」が業務品質を支えていますが、これらは言語化やマニュアル化が難しく、属人化しやすいという課題を抱えていました。「Skills」は、この問題を解決する新たなアプローチを提示します。ベテラン社員が普段行っている複雑なデータ分析や資料作成のプロセスを、そのままClaudeにスキルとして教え込むことで、彼らの思考プロセスや判断基準が実行可能な形でAIに移植されます。これまで個人の中に留まっていた専門知識が、組織全体で利用可能な「形式知」へと転換されるのです。結果として、担当者の異動や退職による業務品質の低下リスクを大幅に軽減し、組織全体の知識レベルを底上げすることにつながります。

現場主導で進むAI活用の本格的な民主化

これまでのAIプロジェクトは、専門のIT部門や企画部門が主導し、現場のニーズとの間に乖離が生まれるケースが少なくありませんでした。「Skills」は、この構図を根底から覆す力を持っています。プログラミングの知識がない営業担当者や、マーケティング担当者といった現場の最前線にいる従業員が、自らの業務に合わせて必要なスキルを直接Claudeに教え、日々の仕事を効率化していくことが可能になります。これは、AI活用がトップダウンの「やらされ仕事」ではなく、現場の課題解決から生まれるボトムアップの自発的な活動へと変化することを意味します。AIの活用が全社的に広がり、組織文化として根付いていくための起爆剤となるでしょう。

反復的タスクの自動化がもたらす生産性の飛躍

ビジネスの現場には、専門知識を要しながらも、手順自体は定型的であるという反復的なタスクが数多く存在します。例えば、毎週のパフォーマンスレポート作成、特定の条件に基づく顧客リストの抽出、社内規定に関する問い合わせ対応などです。「Skills」を活用すれば、これらのタスクをAIに完全に任せることが可能になります。従業員は、これまでこうした作業に費やしていた時間を、より創造性が求められる戦略立案や顧客との対話、新たな企画の創出といった高付加価値な業務に振り分けることができるようになります。これは単なる時間的なコスト削減に留まらず、従業員のモチベーション向上や、企業全体のイノベーション創出につながる、質的な生産性の向上を実現するものです。

「Skills」を最大限に活用するために乗り越えるべき課題

「Skills」が持つ可能性は計り知れませんが、その能力を安全かつ効果的に引き出すためには、いくつかの重要な課題について慎重に検討する必要があります。この新機能は企業の内部情報やシステムに直接アクセスするため、導入にあたっては利便性の裏に潜むリスクを十分に理解し、対策を講じることが不可欠です。まず最も重要なのが、セキュリティと権限管理の徹底です。AIがどのデータにアクセスし、どのツールを使用してよいのかを厳密にコントロールする仕組みが求められます。例えば、役職や部署に応じて利用できるスキルを制限したり、機密情報へのアクセスログを常時監視したりするなど、堅牢なガバナンス体制の構築が成功の鍵を握ります。

また、スキルの品質管理も大きな課題となります。誰でも手軽にスキルを作成できる反面、誤った情報や非効率な手順をAIが学習してしまうリスクも存在します。不正確なスキルが組織内に拡散すれば、業務の混乱を招き、生産性をかえって低下させることにもなりかねません。そのため、作成されたスキルを誰がレビューし、承認するのかというワークフローを明確に定め、品質を担保するプロセスを設計することが重要になるでしょう。AIへの過度な依存が、業務プロセスのブラックボックス化を招く危険性も考慮すべきです。

今後の展望

生成AIの登場から数年、企業の業務現場でもAI活用は急速に進みつつあります。しかし「PoCはうまくいったが、本格導入では定着しない」という声も少なくありません。その背景には、AIが単発の支援ツールにとどまり、業務の中で継続的に成長できていない現状があります。AIが真に企業活動の中核を担うためには、単なる導入や実験を超えて、学習し続ける仕組みを業務基盤に組み込むことが不可欠です。

複数のスキルを組み合わせる「自律型業務エージェント」への進化

「Skills」の登場は、AIが単一のタスクを処理するツールから、複数の能力を組み合わせて複雑なプロジェクトを自律的に遂行する「業務エージェント」へと進化する未来を示唆しています。現在は、ユーザーが個別のスキルを呼び出して実行させる形が主ですが、将来的には「来四半期のマーケティング戦略を立案して」といった抽象的な指示だけで、AIが必要なスキルを自ら判断し、組み合わせて実行するようになるかもしれません。例えば、この指示を受けたAIは、まず「市場データ分析スキル」を起動して関連データを収集・分析し、次に「競合SNS動向調査スキル」で他社の動向を把握、さらに「ペルソナ作成スキル」でターゲット顧客像を具体化し、最終的にそれらの情報を統合して「戦略レポート作成スキル」で報告書を完成させる、といった一連のプロセスを自動で実行するのです。これが実現すれば、AIはもはや人間の指示を待つだけの存在ではなく、特定の役職や役割を担う「デジタル社員」として、人間と並んでプロジェクトを推進する真のパートナーとなるでしょう。この進化は、組織構造や人材配置の考え方にも大きな影響を与え、人間はより高度な意思決定や創造的な領域に集中する、新しい協業の形を生み出すと考えられます。

組織の知見を継承する「実行可能なナレッジベース」の構築

従来のナレッジマネジメントは、文書ファイルやFAQ、Wikiといった静的な情報共有が中心でした。しかし、これらの方法は情報がすぐに陳腐化したり、膨大な資料の中から必要な情報を探し出すのが困難だったりと、多くの課題を抱えていました。「Skills」は、このパラダイムを根本から変える可能性を秘めています。なぜなら、この機能は単なるテキスト情報ではなく、業務プロセスそのものを「実行可能な知識」としてAIに蓄積するからです。これは、組織のナレッジが静的なデータベースから、動的なアクションを実行できるナレッジベースへと進化することを意味します。将来的には、新入社員が「A社への初回提案の進め方を教えて」とAIに尋ねると、AIは関連資料を提示するだけでなく、「顧客情報検索スキル」「類似事例抽出スキル」「提案書テンプレート作成スキル」といった一連のスキルを提示し、対話形式で業務の進め方を指導したり、一部を代行したりする、といった新しい形のオンボーディングが実現するかもしれません。熟練社員の暗黙知がスキルとしてAIに継承され続けることで、組織は持続的に学習・成長する生命体のような存在へと変貌を遂げる可能性も考えられます。

新たな経済圏を創出する「スキルマーケットプレイス」構想

「Skills」が普及する先には、企業や個人が作成した高品質なスキルを売買・共有する「スキルマーケットプレイス」という新たな経済圏が生まれる可能性があります。これは、スマートフォンのアプリケーションストアに似た生態系です。例えば、金融業界に特化したコンサルティングファームが、自社の知見を凝縮した「高度な企業価値評価スキル」を開発し、マーケットプレイスで販売する。一方で、スタートアップ企業は、自社でゼロから開発する時間やコストをかけずに、その高機能なスキルを購入して即座に自社のClaudeに導入し、事業分析に活用するといった世界です。このようなプラットフォームが実現すれば、特定の業界や業務に特化したサードパーティ製のスキルが数多く流通し、企業は自社のニーズに合わせて必要な能力を柔軟に組み合わせ、AIを強化できるようになります。これは、AIの能力を飛躍的に拡張させると同時に、「スキル開発者」という新たな専門職を生み出す可能性も秘めています。優れたスキルを開発する能力そのものが価値を持つようになり、AI活用を巡るビジネスモデルはさらに多様化・高度化していくことが予想されます。